Валовой внутренний продукт (ввп)

Валовой внутренний продукт (Gross National Product) — это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.

Проанализируем каждое слово этого определения:

- Совокупная. ВВП — это агрегированный показатель, характеризующий общий объем производства, совокупный выпуск.

- Рыночная. В стоимость ВВП включаются только официальные рыночные сделки, т.е. которые прошли через процесс купли-продажи и были официально зарегистрированы. Поэтому в ВНП не включается:

- Стоимость. ВВП измеряет совокупный объем производства в денежном выражении, т.е. в стоимостной форме, поскольку иначе невозможно сложить яблоки с дубленками, автомобилями, компьютерами, CD-плейерами, пепси-колой и т.д. Деньги служат измерителем стоимости всех товаров, позволяющим оценить, соизмерить ценности всех производимых экономикой разнообразных видов товаров и услуг.

- Конечных. Вся продукция, производимая экономикой делится на конечную и промежуточную. Конечная продукция – это продукция, которая идет в конечное потребление, и не предназначена для дальнейшей производственной переработки или перепродажи. Промежуточная продукция идет в дальнейший процесс производства или перепродажу. Как правило, к промежуточной продукции относится сырье, материалы, полуфабрикаты и т.п. Однако в зависимости от способа использования один и тот же товар может быть и промежуточным продуктом, и конечным. Так, например, мясо, купленное домохозяйкой для борща, является конечным продуктом, так как пошло в конечное потребление, а мясо, купленное рестораном «МакДональдс» – промежуточным, так как будет подвергнуто переработке и вложено в чизбургер, который и будет в данном случае конечным продуктом. Все перепродажи (продажи подержанных вещей) также не включаются в ВВП, поскольку их стоимость уже была однажды учтена в момент их первой покупки конечным потребителем.

- Товаров и услуг. Все, что не является товаром или услугой, не включается в ВВП. Те платежи, которые делаются не в обмен на товары и услуги, не учитываются в стоимости ВВП. К таким платежам относятся трансфертные выплаты и непроизводительные (финансовые) сделки. Трансфертные платежи делятся на частные и государственные и представляют собой как бы подарок. К частным трансфертам относятся, в первую очередь, выплаты, которые родители делают детям; дары, которые друг другу делают родственники и т.п. Государственные трансферты – это выплаты, которые государство делает домохозяйствам по системе социального обеспечения и фирмам в виде субсидий. Трансферты не включаются в стоимость ВВП: 1) так как за трансфертами не стоит оплата ни товара, ни услуги, т.е. в результате этой выплаты не происходит изменение величины ВВП, т.е. не производится ничего нового, и совокупный доход лишь перераспределяется; 2) чтобы избежать двойного счета, поскольку трансфертные платежи включаются в потребительские расходы домохозяйств (это часть их располагаемого дохода) и в инвестиционные расходы фирм (в качестве субсидий). К финансовым сделкам относится купля и продажа ценных бумаг (акций и облигаций) на фондовом рынке. Поскольку за ценной бумагой также не стоит оплата ни товара, ни услуги, эти сделки не изменяют величину ВВП и является результатом перераспределения средств между экономическими агентами. (При этом следует иметь ввиду, что выплата доходов по ценным бумагам обязательно включается в стоимость ВВП, поскольку является платой за экономический ресурс, т.е. факторным доходом, частью национального дохода).

- Произведенных в экономике (внутри страны). Это утверждение важно для того, чтобы понять отличие показателя валового внутреннего продукта (Gross Domestic Product) — ВВП — от валового национального продукта (Gross National Product) – ВНП. ВНП представляет собой совокупную рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами страны с помощью принадлежащих им,, т.е. национальных факторов производства, неважно на территории данной страны или в других странах. При определении ВВП критерием выступает фактор национальной принадлежности. А ВВП – это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории данной страны, неважно с помощью национальных или иностранных факторов производства. При определении ВВП критерием является территориальной фактор. В большинстве развитых стран отличие ВВП от ВНП не превышает 1%. Различие между этими показателями существенно для стран, получающих высокие от предоставляемых ими услуг гражданам других стран (например, туристических услуг — Кипр, Греция, Мальта и др. — или банковских услуг — Люксембург, Швейцария).

- В течение одного года. В соответствии с этим условием все товары, произведенные в предыдущие годы, десятилетия, эпохи не учитываются при подсчете ВВП, поскольку они уже были учтены в стоимости ВВП соответствующих лет. Поэтому, чтобы избежать двойного счета, в ВВП включается только стоимость объема производства данного года.

а) труд на себя (человек сам строит себе дом, вяжет свитер, ремонтирует квартиру, мастер сам себе чинит телевизор или автомобиль, парикмахер делает себе прическу);

б) труд на безвозмездной основе (дружеская помощь соседу починить забор, приятелю сделать ремонт, знакомому довезти до аэропорта);

в) стоимость товаров и услуг, производимых «теневой экономикой».

Хотя продажа продукции, произведенной подпольно, является рыночной сделкой, однако она официально не регистрируется и не фиксируется налоговыми органами. Объем производства этого «сектора» экономики составляет в развитых странах от трети до половины совокупного выпуска. Под теневой экономикой понимаются те виды производств и деятельности, которые официально не зарегистрированы и не учитываются национальными статистическими и налоговыми службами. К теневой экономике, таким образом, относятся не только незаконные виды деятельности (наркобизнес, подпольные притоны и игорные дома), но и вполне легальные виды, прибыль от которых однако укрывается от уплаты налогов. Для оценки доли теневой экономики не существует прямых методов подсчета, и, как правило, используются косвенные методы, такие как дополнительный расход электроэнергии сверх расходуемого официально и дополнительная денежная масса (количество денег) в обращении сверх необходимой для обслуживания официальных сделок.

В ВВП включается только стоимость конечной продукции с тем, чтобы избежать повторного (двойного) счета. Дело в том, что, например, в стоимость автомобиля включается стоимость железа, из которого делают сталь; стали, из которой получают прокат; проката, из которого сделан автомобиль. Подсчет стоимости конечной продукции поэтому ведется по добавленной стоимости. Рассмотрим это на примере. Предположим, что фермер вырастил зерно, продал его мельнику за $5, который смолол зерно в муку. Муку он продал пекарю за $8, сделавшему из муки тесто и выпекшему хлеб. Выпечку пекарь продал булочнику за $17, который продал хлеб покупателю за $25. Зерно для мельника, мука для пекаря, выпечка для булочника являются промежуточной продукцией, а хлеб, который булочник продал покупателю – конечной продукцией.

Таблица 1. Добавленная стоимость

зерно $5 $0 $5

мука $8 $5 $3

тесто $17 $8 $9

хлеб $25 $17 $8

Итого: $55 $30 $25

В первом столбце представлена стоимость всех продаж (общая выручка от продаж всех экономических агентов), равная 55 $ (total output). Во втором – стоимость промежуточной продукции (30 $), а в третьем – сумма добавленных стоимостей (25 $). Таким образом, добавленная стоимость представляет собой чистый вклад каждого производителя (фирмы) в совокупный объем производства. Сумма добавленных стоимостей (25 $) равна стоимости конечной продукции, т.е. той сумме, которую заплатил конечный потребитель (25 $). Поэтому, чтобы избежать повторного счета, в ВНП включается только добавленная стоимость, равная стоимости конечной продукции. Добавленная стоимость – это разница между общей выручкой от продаж и стоимостью промежуточной продукции (т.е. стоимостью сырья и материалов, которые каждый производитель (фирма) покупает у других фирм). В нашем примере: 55 – 30 = 25 ($). При этом все внутренние затраты фирмы (на выплату заработной платы, амортизацию, аренду капитала и др.), а также прибыль фирмы включаются в добавленную стоимость.

Ввп «по расходам»

ВВП, подсчитанный по расходам, представляет собой сумму расходов всех макроэкономических агентов, поскольку в данном случае учитывается, кто выступил конечным потребителем произведенных в экономике товаров и услуг, кто израсходовал средства на их покупку. При подсчете ВВП по расходам суммируются:

расходы домохозяйств (потребительские расходы — С) расходы фирм (инвестиционные расходы – I) расходы государства (государственные закупки товаров и услуг – G) расходы иностранного сектора (расходы на чистый экспорт), обозначаемые Xn (net export)

• Потребительские расходы (consumption spending – С) – это расходы домохозяйств на покупку товаров и услуг. Они составляют от 2/3 до 3/4 совокупных расходов, являются основным компонентом совокупных расходов и включают:

— расходы на текущее потребление, т.е. на покупку товаров краткосрочного пользования (к таковым относятся товары, служащие менее одного года, но следует однако заметить, что вся одежда, независимо от срока ее действительного использования – 1 день или 5 лет – относится к текущему потреблению);

— расходы на товары длительного пользования, т.е. товары, служащие более одного года (к ним относятся мебель, бытовая техника, автомобили, яхты, личные самолеты и др., при этом исключение составляют расходы на покупку жилья, которые считаются не потребительскими, а инвестиционными расходами домохозяйств);

— расходы на услуги (современную жизнь невозможно представить себе без наличия большого спектра услуг, причем доля расходов на услуги в общей сумме потребительских расходов постоянно возрастает). Таким образом,

Потребительские расходы = расходы домохозяйств на текущее потребление расходы на товары длительного пользования (за исключением расходов домохозяйств на покупку жилья) расходы на услуги

• Инвестиционные расходы (investment spending — I) – это расходы фирм и на покупку инвестиционных товаров. Под инвестиционными товарами понимаются товары, увеличивающие запас капитала. Инвестиционные расходы включают:

— инвестиции в основной капитал, которые состоят из расходов фирм: а) на покупку оборудования и б) на промышленное строительство (промышленные здания и сооружения);

— инвестиции в жилищное строительство (расходы домохозяйств на покупку жилья);

— инвестиции в запасы (товарно-материальные запасы включают в себя: а) запасы сырья и материалов, необходимые для обеспечения непрерывности процесса производства; б) незавершенное производство, что связано с технологией производственного процесса; в) запасы готовой (произведенной фирмой), но еще не проданной продукции.

Инвестиции в основной капитал и инвестиции в жилищное строительство составляют фиксированные инвестиции (fixed investment). Инвестиции в запасы (inventory investment) представляют собой изменяющуюся часть инвестиций, и при подсчете по расходам в ВВП включается не величина самих товарно-материальных запасов, а величина изменения запасов, которое произошло в течение года.

Если величина запасов увеличилась, то ВВП увеличивается на соответствующую величину, поскольку это означает, что в данном году были сделаны дополнительные инвестиции, увеличившие запасы. Если величина запасов уменьшилась, что означает, что в данном году была продана продукция, произведенная и пополнившая запасы в предыдущем году, следовательно, ВВП данного года следует уменьшить на величину сокращения запасов. Таким образом, инвестиции в запасы могут быть как положительной, так и отрицательной величиной.

При подсчете ВВП по расходам под инвестициями понимают валовые внутренние частные инвестиции. Валовые инвестиции (gross investment — Igross) представляют собой совокупные инвестиции, включающие в себя как восстановительные инвестиции (амортизацию – depreciation — A) , так и чистые инвестиции (net investment – Inet):

I gross = A I net Такое деление инвестиций связано с особенностями функционирования основного капитала. Дело в том, что в процессе своего использования основной капитал изнашивается, «потребляется» и требует замены, «восстановления» износа. Та часть инвестиций, которая идет на возмещение износа основного капитала носит название восстановительных инвестиций или амортизации (depreciation).

В системе национальных счетов они фигурируют под названием «capital consumption allowances», что можно перевести как «стоимость потребленного капитала» или «потребление основного капитала» в экономике. Таким образом, деление инвестиций на чистые инвестиции и амортизацию имеет отношение только к основному капиталу. Инвестиции в запасы – это чистые инвестиции.

Чистые инвестиции – это дополнительные инвестиции, увеличивающие размеры капитала фирм. Значение чистых инвестиций состоит в том, что они являются основой расширения производства, роста объема выпуска. Если в экономике есть чистые инвестиции I net > 0, т.е. валовые инвестиции превышают амортизацию (восстановительные инвестиции), I gross >

A, то это означает, что в каждом следующем году реальный объем производства будет выше, чем в предыдущем. Если валовые инвестиции равны амортизации I gross = A, т.е. I net = 0, то это ситуация так называемого «нулевого» роста, когда в экономике в каждом следующем году производится столько же, сколько в предыдущем.

ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ = чистые инвестиции в основной капитал чистые инвестиции в жилищное строительство инвестиции в запасы

ВАЛОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ = чистые инвестиции амортизация (стоимость потребленного капитала)

В инвестиционные расходы в системе национальных счетов включаются только частные инвестиции (private investment), т.е. инвестиции частных фирм (частного сектора), и не включаются государственные инвестиции, которые являются частью государственных закупок товаров и услуг.

Следует также иметь в виду, что в этом компоненте совокупных расходов учитываются только внутренние инвестиции, т.е. инвестиции фирм-резидентов в экономику данной страны. Зарубежные инвестиции фирм-резидентов (foreign investment) и инвестиции иностранных фирм в экономику данной страны включаются в такой компонент совокупных расходов как чистый экспорт.

• Третий элемент совокупных расходов – государственные закупки товаров и услуг (government spending — G), которые включают:

— государственное потребление (расходы на содержание государственных учреждений и организаций, обеспечивающих регулирование экономики, безопасность и правопорядок, политическое управление, социальную и производственную инфраструктуру, а также оплату услуг (жалование) работников государственного сектора);

— государственные инвестиции (инвестиционные расходы государственных предприятий)

Следует отличать понятие «государственных закупок товаров и услуг» (government spending) и понятие «государственных расходов» (government spendings). Последнее понятие включает в себя также трансфертные платежи и выплаты процентов по государственным облигациям, которые, как уже отмечалось, не учитываются в ВВП, поскольку не являются ни товаром, ни услугой, предоставляются не в обмен на товары и услуги и является результатом перераспределения совокупного дохода.

• Чистый экспорт Последним элементом совокупных расходов является чистый экспорт (net export – Хn). Он представляет собой разницу между доходами от экспорта (export – Ex) и расходами по импорту (import — Im) страны и соответствует сальдо торгового баланса: Xn = Ex – Im.

ВВП по расходам = потребительские расходы (С) валовые инвестиционные расходы (I gross) государственные закупки (G) чистый экспорт (Xn)

Определение ввп по расходам (метод потока товаров) — мегаобучалка

ВВП по расходам подсчитывается как сумма совокупных расходов всех субъектов рыночного х-ва (домохозяйств, фирм и государства).

ВВП по расх = C Ig G Xn

(основное Кейнсианское уравнение)

Расходы на личное потребление (С) – включают расходы домашних хозяйств на различные виды потребительских товаров и услуг. Можно разделить эти расходы на 3-и вида: 1) расходы на товары краткосрочного пользования, 2) расходы на товары длительного пользования (кроме строительства и недвижимости), 3) расходы на услуги.

Валовые инвестиции(потребление фирм)(Ig) – это расходы на инвестиционные товары, к которым относят оборудование, станки, производственные здания, материально-технические запасы, жилищное строительство. (При этом станки, оборудование, производственные здания называют капитальнымитоварами). Различают валовые ичистые инвестиции. Валовые инвестиции включают в себя все инвестиции, то есть те, которые идут на возмещение выбывающего оборудования, и те, благодаря которым происходит увеличение количества оборудования. Инвестиции на покупку нового оборудования называются чистыми. Кроме того, в валовые инвестиции входит такой показатель как запасы. Это количество произведенной, но не реализованной в текущем году продукции. В ВВП включаются именно валовые инвестиции, т.е. внутренние инвестиции, включая амортизацию: Ig = In A, где In – чистые инвестиции (- инвестиции, сделанные сверх амортизационных затрат, т.е. затрат на производство), A – амортизация.

Государственные расходы (G) – расходы государства, идущие непосредственно на производство и закупку товаров и услуг (электроэнергия, школы, больницы, парки, библиотеки и т.д.). Как правило, услуги государственного сектора оцениваются по издержкам, а не по рыночной стоимости.

Чистый экспорт Хn – это весь экспорт за вычетом импорта. Поскольку в национальный объем производства входит только то, что производится данной страной, то необходимо исключать расходы других стран на производство товаров в данной стране или же реализуемую продукцию в данной стране, но произведенную другими странами. Например, если в США продается автомобиль, произведенный в Японии, то все затраты связанные с его производством, следует относить к затратам Японии, а затраты на доставку и реализацию – к расходам США. Или, например, отдельные комплектующие изделия для производства автомобиля поставляются из Японии в США. Расходы на эти комплектующие изделия исключаются из расходов США, так как они не произведены в США, В то же время произведенные в Америке продукты и услуги, но проданные за ее пределами должны давать доход именно этой стране, а не той, в которой они реализуются. Поэтому, чтобы исчислить суммарную величину расходов на национальный объем производства США, необходимо учитывать экспорт. Если обозначить импорт Im, а экспорт Ex, то чистый экспорт Xnсоставит (Ex – Im).

5.2. Метод потока доходов (метод потока издержек)

ВВП по доходам определяют как сумму всех доходов в обществе, которую получают домохозяйства за предоставление имеющихся у них производственных ресурсов, необходимых для производства продукции.

ВВП по дох = W R i IP CP (= PT Di NS) IT A

W – заработная плата;

R – рента;

i – процентные платежи;

IP – доход от собственности;

CP – прибыль корпораций (PT – налог на прибыль корпораций; Di – дивиденды; NS – нераспределенная прибыль);

IT – косвенные налоги на бизнес;

A – амортизация.

Различают четыре компонента факторных доходов: заработную плату, ренту, процент и прибыль.

Заработная плата – оплата труда рабочих и служащих. Сюда включают сумму заработной платы, получаемой по ведомости, дополнительные выплаты по социальному обеспечению, социальному страхованию, в том числе выплаты из частных пенсионных фондов, и т.д.

Рента означает рентные доходы, получаемые домохозяйствами в результате сдачи в аренду земли, помещений, жилья и т.п.

Процентэто плата за денежный капитал, под ним подразумевают процент по кредитам, по вкладам в банк и т.д.

Прибыль представляет собой прибыль, которую получают владельцы единоличных хозяйств, партнерств, кооперативов (некорпоративная прибыль), и прибыль, которую получают корпорации. Последняя подразделяется на дивиденды (распределяемая прибыль) и на прибыль, которая идет на расширение производства (нераспределяемая прибыль).

Сумма всех доходов по пофакторным затратам представляет собой национальный доход.

Однако чтобы национальный доход определить по рыночным ценам, надо добавить косвенные налоги. Соответственно мы получим чистый национальный продукт по рыночным ценам.

Оценивая весь объем произведенной продукции с точки зрения потока доходов, мы не учли ту часть стоимости, которая пойдет на возмещение потребленных в процессе производства капитальных товаров, другими словами, амортизационные отчисления. Они как доход не принадлежат никому из собственников факторов производства. Добавляя амортизационные отчисления к чистому национальному продукту, мы получаем валовой национальный продукт (ВНП). В соответствии со схемой кругооборота ВВП по доходам должен быть равен ВВП по расходам.

§

В реальной жизни цены меняются непрерывно, что-то дорожает, что-то дешевеет, да и величины, на которые увеличиваются или уменьшаются цены, тоже различны. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, на какую величину возросли или упали цены, необходимо знать общий уровень цен – средний уровень широкой группы цен, измеряемый с помощью индекса цен. Индекс цен выражает относительное изменение среднего уровня цен за определенный период. Это средневзвешенное значение всех цен на товары определенной совокупности. Обычно при исчислении индекса цен принимают цены базового периода за 100%, а цены других лет оценивают по отношению к этим 100%. Индекс цен можно определить по формуле:

Существует несколько видов индекса цен: индекс цен потребительских товаров, индекс цен товаров производственного назначения, дефлятор ВВП.

Индекс цен потребительских товаров (CPI) рассчитывается на основе «корзины» наиболее потребляемых товаров и услуг.

При подсчете индекса цен товаров промышленного назначения (индекса оптовых цен, PPI) в корзину включают 3000 промежуточных товаров, используемых в производстве.

Ценовые индексы дают возможность привести номинальные показатели к реальным значениям, а также проводить сравнение по годам, выявляя тенденции изменения реальных показателей.

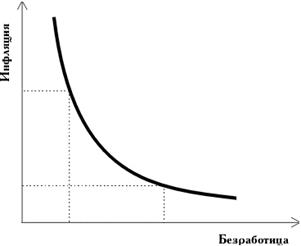

В частности, индекс цен используется и при исчислении уровня инфляции. Последний определяют как процентное изменение цен:

Уровень инфляции считают обычно в расчете на год. Даже если он будет вычислен за месяц, то полученную величину нужно довести до ежегодного уровня. Например, если уровень инфляции в январе составил 3%, то эту величину умножают на 12 и говорят что уровень инфляции составляет 36% в год. Именно с уровнем цен связана разница между номинальным и реальным ВВП.

При анализе ВВП необходимо также проводить различие между номинальным ВВП и реальным ВВП.

Номинальный ВВП – это ВВП, измеренный в текущих ценах. Его динамика может быть вызвана как изменением реального объема производства, так и изменением общего уровня цен. Поэтому для анализа реального роста производства используют показатель реального ВВП – ВВП измеренного в постоянных ценах, ценах базисного периода. Такой базой может быть любой год, предшествующий текущему. Считается, что базовый год за пределами 10 лет уже дает не очень корректные результаты для сравнений, так как в производстве появляются многие новые продукты, другие же исчезают. Но всегда базой является предшествующий год.

Для корректировки номинального ВВП с учетом инфляции или дефляции используется дефлятор ВВП, который представляет собой отношение номинального ВВП к реальному.

Д = ВВПном/ ВВПреал

Дефлятор ВВП – это наиболее общий показатель, используемый для измерения уровня инфляции в стране.

То есть, чтобы получить реальный ВВП 2007 года, нужно оценить его в ценах базисного года, за который можем принять, например, цены 2006 года.

Различают темп роста ВВП и темп прироста. Если ВВП 1990 г. равен 8 трлн. руб., ВВП 1991 г. – 10 трлн. руб., то рост ВВП составит 10/8 = 1,25, а прирост составит 2/8 = 0, 25.

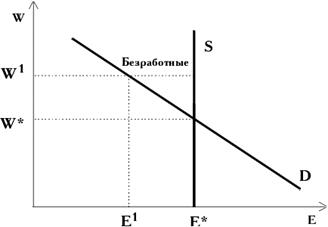

Еще можно выделить такую категорию как потенциальный ВВП – это национальный объем производства, полученный при полной занятости ресурсов, то есть в условиях фрикционной и структурной безработицы.

Показатель ВВП – главный показатель хозяйственной деятельной, экономической активности в стране. Однако нужно отметить, что ВВП не является идеальным показателем. Он не может дать истинного представления о качестве жизни, о благосостоянии в стране.

Недостатки ВВП, как показателя общего уровня благосостояния в стране:

· Не учитывает нерыночные виды деятельности (например, услуги нянь, строителей, которые работают самостоятельно).

· Возросший объем свободного времени оказал благоприятное воздействие на общественное благосостояние. ВВП не в состоянии напрямую это учитывать, а, следовательно, он недооценивает рост благосостояния общества. Также не принимает во внимание «психологический доход» – то удовлетворение, которое люди получают от своей работы.

· Не отражает распределение национального дохода на потребление и накопление между различными слоями населения.

· Никаким образом не показывает ни повышения, ни снижения качества продукции, т.к. это количественный показатель, а не качественный.

· Не учитывает стоимость товаров и услуг, созданных теневой (нелегальной) экономикой.

· ВВП и окружающая среда – часто издержки, связанные с загрязнением окружающей среды не вычитаются из объема совокупного производства, следовательно ВВП завышает уровень материального благосостояния общества.

· Состав и распределение производимой продукции – значение ВВП ничего не говорит нам о том, является ли данный набор товаров и услуг желательным или потенциально вредным для общества. ВВП также не учитывает, как распределяется весь объем продукции (например, 90% объема товаров и услуг получает лишь 10% населения).

· Неэкономические источники благосостояния – ВВП это еще не все, т.е. не 100% гарант благосостояния в обществе, например, снижение преступности, отсутствие войн и международных конфликтов, уровень культуры в стране, наркомании, болезней и т.д.

В 70-е годы американские экономисты У. Нордхаус и Дж. Тобин выдвинули идею о чистом экономическом благосостоянии (NEW).Этот показатель призван скорректировать то, что было упущено в ВВП и отражать все то, что способствует увеличению благосостояния. Например, использование свободного времени, труд в домашнем хозяйстве. Но из него следует вычесть все, что уменьшает благосостояние (загрязнение окружающей среды, негативные последствия урбанизации и т.д.).

Для характеристики уровня жизни страны используют такой показатель, как реальный ВВП на душу населения.

§

- Отразить графически, обозначая связи и зависимости между экономическими субъектами:

а) простую модель кругооборота экономических благ и ресурсов;

б) модель взаимодействия экономических агентов с участием государства;

в) модель кругооборота открытой экономики.

V. Задачи и ситуации

1. «Макдоналдс» в Москве принадлежит американскому капиталу, а работают там российские граждане. Пусть 1 гамбургер стоит 50 у.д.е., из которых 10 у.д.е. составляют доходы американских инвесторов, а 40 у.д.е. – зарплата россиян. Оцените вклад производства гамбургеров в ВВП (ВНП) России и ВВП (ВНП) США.

2. Экономика страны производит хлеб и автомобили. В таблице представлены данные за два года:

| Показатели | 1-ый год | 2-ой год |

| Цена автомобиля, у.д.е. | 10 000 | 12 000 |

| Цена 1 кг хлебы, у.д.е. | ||

| Количество произведенных автомобилей | 100 000 | 120 000 |

| Количество кг произведенного хлеба | 500 000 | 400 000 |

Принимая 1-й год за базисный, рассчитайте для каждого года номинальный ВВП, реальный ВВП, дефлятор ВВП.

3. Экономика страны характеризуется следующими показателями ( в млрд. у.д.е): личные потребительские расходы – 3100, амортизация – 700, косвенные налоги на бизнес – 350, арендная плата – 50, чистые инвестиции – 570, процент – 470, трансфертные платежи – 980, государственные закупки товаров и услуг – 1700, заработная плата наемных работников – 3600, дивиденды – 130, экспорт – 350, нераспределенная прибыль корпораций – 140, доходы от индивидуальных вложений – 500, налоги на прибыль корпораций – 250, взносы на социальное страхование – 530, индивидуальные налоги – 690, импорт – 230.

Определить ВВП по расходам и доходам, ЧВП, НД, личный доход, личный располагаемый доход.

4. Экономика страны характеризуется следующими показателями ( в млрд. у.д.е.): ВВП – 480, инвестиции валовые – 80, инвестиции чистые – 30, потребительские расходы – 300, государственные закупки товаров – 96, избыток госбюджета – 3.

Определить: ЧВП, НД, чистый экспорт, располагаемый доход домохозяйств, сбережения домохозяйств.

5. Потребление составляет 70% ВВП. За год объем потребления увеличился на 10%, при этом доля импортных товаров в общем объеме потребления выросла с 20 до 25%. Все остальные компоненты ВВП остались неизменными. Найти относительное изменение ВВП за год.

6. Рассмотрите следующие виды деятельности:

— работа воспитателя детского сада;

— воспитание детей в своей семье;

— производство пшеницы в масштабах страны;

— выращивание овощей на приусадебном участке для личного потребления;

— производство и продажа наркотиков.

Ответьте на следующие вопросы:

а) Как отражаются в показателе ВВП указанные виды деятельности?

б) Уменьшают или увеличивают перечисленные виды деятельности чистое экономическое благосостояние?

в) Действительно ли ВВП является точным показателем благосостояния страны?

7. Вы приобрели квартиру и сразу ее продали другому покупателю по более высокой цене; при этом агентство недвижимости, оказывающее вам услуги, получило комиссионные от покупателя. Как это отразится на величине ВВП?

8. Владелец небольшого предприятия пригласил к себе на работу в качестве бухгалтера собственную дочь, перестав оплачивать прежнего бухгалтера. Дочь выполняет работу бесплатно. Как это повлияет на величину ВВП?

VI. Контрольные вопросы

- Что является предметом изучения макроэкономики?

- Что такое СНС, и какие показатели из СНС мы изучаем?

- Что такое валовой общественный продукт, и из каких частей он состоит?

- Что такое непроизводительные сделки и почему они не включаются в ВВП?

- В чем разница между номинальным и реальным ВВП?

- В чем экономический смысл и значение дефлятора?

- В чем разница между старой и вновь созданной (добавленной) стоимостью?

- Запишите формулу расчета ВВП по расходам, внимательно ознакомьтесь с каждой его составляющей, почему этот метод называется еще метод потолка товаров?

- Запишите формулу расчета ВВП по доходам, почему этот метод еще называется методом потолка издержек?

- Как СНС переходит от ВВП к личному располагаемому доходу?

- Что такое косвенные налоги на бизнес, назовите конкретные примеры таких налогов.

VII. Рекомендуемая литература

- Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.: ДИС, 1997. Гл. 2.

- Долан Э.Д., Линдсей Д.Е. Макроэкономика. – СПб.: «Литера плюс», 1996. Гл. 1, 2, 3.

- Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике. – М., 1994. Гл. 3.1, 3.2, 3.3.

- Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: «Дело», 2004.

- Макконнелл К., Брю С. Экономикс. В 2-х тт. – М.: Республика, 1992. Т.1. Гл. 9.

- Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: «Питер Ком», 1999. Ч. 8.

- Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1994. Гл. 23, 24.

Тема 19

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

I. Основные вопросы темы

- Сущность макроэкономического равновесия и совокупный спрос.

- Совокупное предложение: классический и кейнсианский подходы. Модели

- Макроэкономическое равновесие в экономической теории.

- Роль потребления и сбережений в макроэкономической динамике. АРС и АРS, МРС и МРS. Парадокс бережливости. Эффект мультипликатора и его величина.

- Инвестиции и экономическое равновесие.

- Кейнсианская модель определения равновесного производства и дохода – «Кейнсианский крест». Изменение равновесного дохода и мультипликатор. Парадокс бережливости.

§

Пересечение кривых AD и AS определяет точку макроэкономического равновесия, равновесный объем выпуска и равновесный уровень цен. Изменение в равновесии происходит под влиянием сдвигов кривой AD, кривой AS или той и другой вместе.

Последствия увеличения AD зависят от того, на каком отрезке AS оно проходит:

· на горизонтальном отрезке AS рост AD ведет к росту реального объема выпуска при неизменных ценах;

· на вертикальном отрезке AS увеличение AD приводит к росту цен при неизменном объеме выпуска;

· на промежуточном отрезке AS рост AD порождает как рост реального объема выпуска, так и определенный рост цен.

Сокращение AD должно привести к следующим последствиям:

· на кейнсианском отрезке AS реальный объем производства сократится, а уровень цен останется неизменным;

· на классическом отрезке цены упадут, а реальный объем производства останется на уровне полной занятости;

· на промежуточном отрезке модель предполагает, что и реальный объем производства, и уровень цен снизятся.

Однако существует один важный фактор, который модифицирует последствия снижения AD на классическом и промежуточном отрезках. Обратное движение AD из положения AD2 в AD1 (рис. 3.1) может не восстановить первоначальное равновесие, по крайней мере в короткий период времени. Это связано с тем, что цены на товары и ресурсы в современной экономике являются во многом негибкими в краткосрочном периоде и не проявляют тенденцию к снижению. Это явление получило название эффекта храповика (храповик – это механизм, который позволяет крутить колесо вперед, но не назад). Рассмотрим действие этого эффекта с помощью рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Эффект храповика

Первоначальный рост AD, до состояния AD2 привел к установлению нового макроэкономического равновесия в т. E2, для которой характерен новый равновесный уровень цен (P2) и объем производства (Q2). Падение совокупного спроса от состояния AD2 до AD, не приведет к возврату в первоначальную точку равновесия (E1), поскольку возросшие цены не имеют тенденции к снижению в краткосрочном периоде и останутся на уровне P2. В этом случае новая точка равновесия переместится в состояние E3, а реальный уровень производства снизится до уровня Q3.

Как мы выяснили эффект храповика связан с негибкостью цен в краткосрочном периоде. Почему же цены не имеют тенденции к снижению?

1) Это связано в первую очередь с неэластичностью заработной платы, которая составляет примерно 3/4 расходов фирмы и в значительной мере влияет на цену продукции.

2) Многие фирмы обладают существенной монопольной властью, чтобы противостоять снижению цен в период снижения спроса.

3) Цены на некоторые виды ресурсов (помимо труда) фиксируются условиями долгосрочных контрактов.

Однако в долгосрочном периоде при падении AD цены будут снижаться, но даже в этом случае экономика вряд ли сможет вернуться в первоначальную точку равновесия.

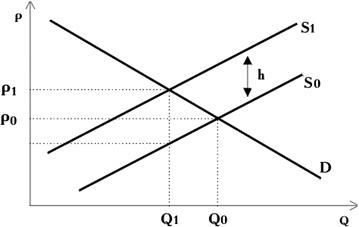

Рисунок 3.2 – Последствия роста AS

Анимация!

Смещение кривойAS

При увеличении совокупного предложения экономика перемещается в новую точку равновесия, для которой будет характерно снижение общего уровня цен при одновременном росте реального объема производства. Снижение совокупного предложения привезет к росту цен и уменьшению реального ЧНП (рис. 3.2 и 3.3).

Рисунок 3.3 – Последствия падения AS

Анимация!

Итак, мы рассмотрели важнейшие макроэкономические показатели – совокупный спрос и совокупное предложение, определили факторы, влияющие на их динамику, и проанализировали модели макроэкономического равновесия. Этот анализ послужит определенным трамплином для более детального изучения этих проблем.

§

Уровень дохода после уплаты налогов является основным фактором, определяющим величину потребления и сбережений в домохозяйствах, точно так же, как цена является основным фактором, определяющим спрос на отдельный продукт. Вспомним, что изменения других факторов, кроме цены, таких, как вкусы потребителей, доходы и т.д., приводят к смещению кривой спроса на данный продукт. Аналогичным образом, помимо дохода существуют и другие факторы, которые побуждают домохозяйства потреблять больше или меньше при каждом возможном уровне. При этом положение графиков потребления и сбережений изменяются. Эти факторы нам уже известны, мы упоминали о них при анализе совокупного спроса. Там мы концентрировали внимание на отрицательном наклоне кривой спроса и факторах, вызывающих перемещение этой кривой. Здесь же нас интересует, как эти факторы воздействуют на взаимозависимость между потреблением и доходом после уплаты налогов, а также между сбережениями и доходом после уплаты налогов.

1) Богатство. Вообще говоря, чем больше накопленного богатства у домохозяйства, тем больше величина потребления и меньше величина сбережений при любом уровне текущего дохода. Под богатством мы подразумеваем как недвижимое имущество (дом, автомобили, телевизоры и другие предметы длительного пользования), так и финансовые средства (наличные деньги, сбережения на счетах, акции, облигации, страховые полисы, пенсии), которыми обладает домохозяйство. Домохозяйства сберегают, воздерживаясь от потребления, чтобы накапливать богатство. При прочих равных условиях, чем больше богатства накопили домохозяйства, тем слабее у них будет стимул для сбережений, чтобы накапливать дополнительное богатство. Говоря иначе, увеличение богатства сдвигает график сбережений вниз, а график потребления вверх.

2) Уровень цен. Возрастание уровня цен ведет к смещению графика потребления вниз, а снижение уровня цен – к смещению вверх. Этот вывод имеет прямое отношение к нашему анализу богатства как фактора потребления, поскольку изменения уровня цен изменяют реальную стоимость, или покупательную способность, некоторых видов богатства. Точнее говоря, реальная стоимость финансовых средств, номинальная стоимость которых выражается в деньгах, будет обратно пропорциональна изменениям уровня цен. Это и есть эффект богатства или эффект реальных кассовых остатков. Пример: предположим, у вас есть государственные облигации на 10 тыс. дол. Если уровень цен повышается, скажем, на 10%, то реальная стоимость ваших финансовых средств снизится примерно на 10%. Поскольку ваше реальное финансовое богатство уменьшилось, вы менее склонны к потреблению текущего дохода. Наоборот, снижение уровня цен увеличит ваше реальное финансовое богатство, и будет побуждать вас потреблять большую часть вашего текущего дохода.

3) Ожидания. Ожидания домохозяйства, связанные с будущими ценами, денежными доходами и наличием товаров, могут оказать существенное воздействие на текущие расходы и сбережения. Ожидание повышения цен и дефицита товаров ведут к повышению текущих расходов и снижению сбережений. То есть к смещению графика потребления вверх, а графика сбережений – вниз. Почему? Потому что для потребителей естественно избегать уплаты более высоких цен или жить по принципу «обойдусь без этого». Ожидаемая инфляция и ожидаемые дефициты побуждают людей «покупать впрок» во избежание более высоких будущих цен и пустых полок. Ожидание прироста денежных доходов в будущем, в свою очередь, ведет к тому, что потребители поступают более вольно со своими текущими расходами. Наоборот, ожидаемое падение цен, предчувствие снижения доходов, ощущения того, что товары будут в изобилии, может побудить потребителей сокращать потребление и увеличивать сбережения.

4) Потребительская задолженность. Можно ожидать, что и уровень потребительской задолженности вызовет у домохозяйств желание направлять текущий доход либо на потребление, либо на сбережение. Если задолженность домохозяйств достигла такой величины, что, скажем, 20 или 25% их текущих доходов отчисляются для уплаты очередных взносов по предыдущим закупкам, то потребители будут вынуждены сокращать текущее потребление, чтобы снизить задолженность. Наоборот, если потребительская задолженность относительно низка, то уровень сбережений домохозяйств может необычно повыситься, что приведет к возрастанию их задолженности.

5) Налогообложение. Изменения в налогах приведут к смещению графиков потребления и сбережений. Налоги выплачиваются частично за счет потребления частично за счет сбережений. Поэтому рост налогов переместит как график потребления, так и график сбережений вниз. Наоборот, доля дохода, полученная от снижения налогов, будет частично потребляться и частично идти на сбережения домохозяйств. Таким образом, снижение налогов вызовет сдвиг как графика потребления, так и графика сбережений вверх.

§

Кривая инвестиций показывает зависимость инвестиций от реальной процентной ставки. Зависимость эта, как мы уже выяснили, отрицательная, поэтому кривая инвестиций имеет нисходящую форму (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 –Кривая инвестиций

Сдвиги в спросе на инвестиции:

1) Издержки на приобретение, эксплуатацию и обслуживание оборудования. Как показал пример со шлифовальным станком, первоначальные расходы на основной капитал вместе с расходами на его техническое обслуживание, текущий ремонт и эксплуатацию очень важны при исчислении ожидаемой нормы прибыли от любого определенного инвестиционного проекта.

В той мере, в какой эти расходы будут возрастать, в такой же мере ожидаемая норма чистой прибыли от предполагаемого инвестиционного проекта будет снижаться, а кривая спроса на инвестиции – смещаться влево. И наоборот, если эти расходы падают, то ожидаемая норма чистой прибыли возрастает и кривая спроса на инвестиции сдвигается вправо. Обратите внимание на то, что проводимая профсоюзами политика в отношении заработной платы может повлиять на кривую спроса на инвестиции, ибо заработная плата представляет собой основной элемент издержек производства больших фирм.

2) Налоги на предпринимателя.При принятии инвестиционных решений владельцы предприятий рассчитывают на ожидаемую прибыль после уплаты налогов. Значит, возрастание налогов на предпринимателей приводит к снижению доходности и приводит к смещению кривой спроса на инвестиции влево; сокращение налогов приводит к ее смещению вправо.

3) Технологические изменения. Технологический прогресс – разработка новой и совершенствование имеющейся продукции, создание новой техники и новых производственных процессов – является основным стимулом для инвестирования. Разработка более производительного оборудования, например, снижает издержки производства или повышает качество продукции, тем самым увеличивая ожидаемую норму чистой прибыли от инвестирования на данное оборудование. Рентабельные новые виды продукции – такие, как горные велосипеды, персональные компьютеры, новые виды лекарств и т.д. – вызывают резкое увеличение инвестиций, поскольку фирмы стремятся расширять производство. Короче говоря, ускорение технического прогресса смещает кривую спроса на инвестиции вправо, и наоборот.

4) Наличный основной капитал. Точно так же как имеющиеся в наличии потребительские товары оказывают воздействие на принятие домохозяйствами решений по поводу потребления и сбережений, так и наличный основной капитал влияет на ожидаемую норму прибыли от дополнительных инвестиций в любой отрасли производства. Если данная отрасль хорошо обеспечена производственными мощностями и запасами готовой продукции, то в этой отрасли инвестирование будет сдерживаться. Причина ясна: такая отрасль достаточно оснащена, чтобы обеспечить текущий и будущий спрос по ценам, которые обеспечивают среднюю прибыль. Если в отрасли имеются достаточные или даже избыточные мощности, то ожидаемая норма прибыли от прироста инвестиций будет низкой, и поэтому инвестирование будет незначительным или его не будет совсем. Излишние производственные мощности ведут к смещению кривой спроса на инвестиции влево; относительный недостаток основного капитала – к ее смещению вправо.

5) Ожидания. Мы раньше отмечали, что основой проекта является ожидаемая прибыль. Основной капитал находится в длительном пользовании, его срок службы может исчисляться 10 или 20 годами, и поэтому доходность любого капиталовложения будет зависеть от прогнозов будущих продаж и будущей рентабельности продукции, производимой с помощью этого основного капитала. Ожидания предпринимателей будут базироваться на разработанных прогнозах будущих условий предпринимательства, которые включают ряд «показателей предпринимательства».

Инвестиции и доход

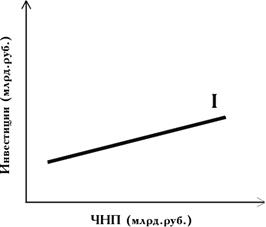

Как мы уже отмечали, значительное влияние на инвестиционные решения фирм оказывает доход или ЧНП (ЧВП). Для того чтобы показать эту зависимость используют график инвестиций (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 – График инвестиций

Зависимость между ЧНП и инвестициями прямая, поскольку, во-первых, инвестиции связаны с прибылью, они финансируются во многом из прибыли фирм. Поэтому с возрастанием ЧНП уровень инвестирования при прочих равных условиях также будет расти. И, во-вторых, при низком уровне дохода и объема производства фирмы будут иметь неиспользованные производственные мощности, т.е. стимул для закупки нового оборудования будет незначительным. Но при росте ЧНП этот излишек мощностей исчезнет и у фирм появится стимул к инвестициям. Однако расходы на инвестиции не находятся в строгом соответствии с ЧНП, они являются наиболее изменчивым компонентом совокупных расходов.

Причины нестабильности инвестиций:

1) Продолжительные сроки службы. Инвестиционные товары в силу своей природы имеют довольно неопределенный срок службы. В каких-то пределах закупки инвестиционных товаров носят дискретный характер и поэтому могут быть отложены. Старое оборудование или здания можно либо полностью ликвидировать и заменить, либо отремонтировать и использовать еще несколько лет. Оптимистические прогнозы могут побудить плановиков предприятия принять решение о замене устаревшего оборудования, то есть модернизировать производство, что увеличит уровень инвестиций. Чуть менее оптимистический взгляд, однако, может привести к очень небольшому инвестированию.

2) Нерегулярность инноваций. Мы уже отмечали, что технический прогресс является основным фактором инвестиций. Новая продукция и новые технологии – главный стимул к инвестированию. Однако история свидетельствует, что крупные нововведения – железные дороги, электричество, автомобили, компьютеры и т.д. – появляются не столь регулярно. Но когда это случается, происходит огромный рост, или волна, инвестиционных расходов, который со временем снижается.

3) Изменчивость прибылей. Известно, что на ожидания будущей доходности в значительной степени влияет размер текущей прибыли. Кроме того, владельцы и управляющие предприятий инвестируют только тогда, когда чувствуют, что это будет прибыльно. Текущая прибыль, однако, сама очень непостоянна. Следовательно, непостоянство прибыли придает изменчивый характер инвестиционным стимулам. Более того, нестабильность прибыли может вызвать инвестиционные колебания, так как прибыль выступает как основной источник средств для предпринимательских инвестиций.

4) Изменчивость ожиданий. Мы уже объясняли, что, поскольку основной капитал имеет длительный срок службы, принятие инвестиционных решений осуществляется на основе ожидаемой чистой прибыли. Однако фирмы склонны прогнозировать условия предпринимательства с учетом реалий сегодняшнего дня. Поэтому правомерно предположить, что какие-либо события или сочетание событий могут привести к значительным изменениям в условиях предпринимательства в будущем, ожидания подвергаются радикальному пересмотру.

§

Анализ мультипликатора помогает объяснить существующий в реальной экономической жизни «парадокс бережливости», который заключается в том, что попытки общества больше сберегать при определенных условиях фактически приводят не к большему, а к тому же или меньшему объему сбережений. Так ли это на самом деле?

С точки зрения отдельного лица сбережения увеличивают его личное богатство, то есть это безусловное благо для него. Но с точки зрения общества рост сбережений может оказаться злом из-за нежелательного воздействия на общий объем производства и занятость. Ведь тот, кто сберегает, сокращает свое потребление, тем самым сокращает доход кого-то другого. Падение дохода убивает часть инвестиций, то есть препятствует росту производства и предложения. Эта тенденция особенно опасна в условиях полной занятости. В условиях неполной занятости рост сбережений может быть в целом желательным, так как он сокращает текущий потребительский спрос и препятствует росту инфляции.

Однако у населения появляются значительные стимулы сберегать больше как раз в то время, когда рост сбережений является наименее желательным, а именно когда экономика вступает в стадию спада производства. В этом случае стремление больше сберегать только ухудшает экономическую конъюнктуру.

Таким образом,основной проблемой макроэкономического анализа является проблема макроэкономического равновесия, то есть равновесия экономической системы в целом. Макроэкономическое равновесие в первую очередь проявляется как равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением. Это означает, что произведенная продукция реализована и спрос удовлетворен.

IV. Графический анализ

Отразить в координатах (Y;P):

- Последствия увеличения совокупного спроса на:

а) кейнсианском отрезке;

б) классическом отрезке;

в) промежуточном отрезке.

- Механизм равновесной адаптации экономики в классической теории.

- Модель классического равновесия в долгосрочном периоде.

- Эффект храповика.

Отразить в координатах (Y;С), где С – это совокупные расходы, Y – совокупные доходы:

- Кейнсианские функции потребления и сбережения.

- Мультипликационный эффект в экономике.

- Рост склонности населения к сбережению, к потреблению.

Отразить в координатах (Y; S,I):

- Парадокс бережливости.

V. Задачи и ситуации

1. Объем национального производства (AS) характеризуется следующими показателями:

а) на основе таблицы построить график АS;

б) посмотреть, в каких пределах изменяется АS на кейнсианском отрезке, промежуточном и классическом.

2.Известно, что экономика не находится в состоянии равновесия и национальный доход меньше равновесного на 100 у.д.е. Кроме того: С = 0,8Y 80; I= 0,1Y 40; G = T; TY = 025. Определить, на сколько нужно изменить объем сбережений, чтобы обеспечить равновесное состояние экономики.

3. Объем потребления задан выражением: С = 700 – 36 Y0,5. Найти мультипликатор при Y = 400.

4. Сбережения в экономике заданы выражением: S = 0,02Y2; Y = 12. Найти MPS и МРС.

5 При увеличении инвестиций с 40 до 50 млн. у.д.е. равновесный доход вырос с 300 до 345 млн. у.д.е. Найти МРС и МPS.

6. Какое влияние при прочих равных условиях окажут следующие процессы на равновесный уровень цен и равновесный реальный объем продукции:

а) увеличение AD до пересечения его кривой AS на круто повышающемся отрезке AS;

б) увеличение AS (при гибкости цен и заработной платы, допустим и вверх, и вниз) без изменения AD;

в) одинаковое увеличение AD и AS;

г) сокращение AD до пересечения его кривой AS на горизонтальном отрезке;

д) увеличение AD и сокращение AS.

7. Какие факторы могут сдвинуть кривую AS в положение, при котором будет наблюдаться и повышение уровня цен, и сокращение реального объема производства (так называемые «шоки предложения»)? Приведите конкретные примеры «шоков предложения» в экономике России за последние 5-10 лет.

8. Какие факторы могут сдвинуть кривую AD в положение, при котором будет наблюдаться и повышение уровня цен, и рост реального объема производства (так называемые «шоки спроса»)? Приведите конкретные примеры «шоков спроса» в экономике России за последние 5-10 лет.

VI. Контрольные вопросы

- Что такое совокупный спрос?

- Почему совокупный спрос можно трактовать как совокупные расходы: покажите это равенство.

- Почему макроэкономическая кривая АD неэластична?

- Какой вид может иметь кривая AS?

- От каких факторов зависят сдвиги кривых AS и AD?

- Какие основные условия равновесия можно установить?

- В чем смысл закона Сэя?

- Почему в классической теории кривая АS вертикальна?

- Какие механизмы в классической теории нарушают и восстанавливают равновесие?

- Какую роль в классической теории отводится сбережениям?

- Какие причины лежат в основе появления кейнсианской теории?

- По каким направлениям Дж. Кейнс критиковал классиков?

- Что такое пороговый доход?

- Что такое автономное потребление, автономные инвестиции?

- На какие части распадается доход и как это измеряется в статике и динамике?

- В чем экономический смысл мультипликатора?

- Какова связь между мультипликатором и акселератором?

- В чем экономический смысл «кейнсианского креста»?

- В чем суть инфляционного и рецессионного разрывов в экономике?

- Каковы экономические функции государства по восстановлению равновесия на товарных ранках?

VII. Рекомендуемая литература

- Агапова Т.А. , Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.: «ДИС», 1997. Гл. 4.

- Долан Э.Д., Линдсей Д.Е. Макроэкономика. – СПб.: «Литера плюс», 1996. Гл. 4, 5, 6.

- Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: «Дело», 2004.

- Макконнелл К., Брю С. Экономикс. В 2-х тт. – М.: Республика, 1992. Т. 1. Гл.11, 12, 13.

- Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: «Питер Ком», 1999. Часть 8,12.

- Самуэльсон П. Экономика. – М.: «АЛГОН», 1992. Гл. 11.

- Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1994. Гл. 25.

Тема 20

Макроэкономическая нестабильность: циклическое развитие экономики

I. Основные вопросы темы

- Сущность и виды циклов.

- Фазы цикла.

- Кризис как важнейшая фаза цикла.

- Теории циклов.

- Антициклическая политика государства.

§

Со времен становления капитализма национальная экономика во всех странах растет – увеличивается не только объем производства за определенный период времени, но и возрастает национальное богатство и производственный потенциал стран. Однако этот рост не является ни постоянным, ни плавным. Экономика подвержена колебаниям, которые часто называют циклами деловой активности или циклами экономической конъюнктуры.

Деловые циклы уже давно привлекают внимание экономистов, которые стремятся не только выявить закономерности циклического развития, но и спрогнозировать будущее экономическое развитие.

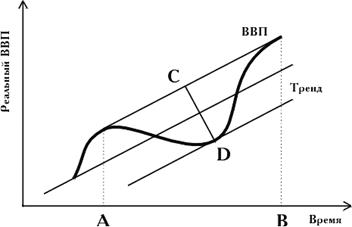

Экономическим циклом называют промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

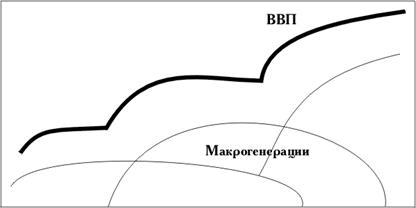

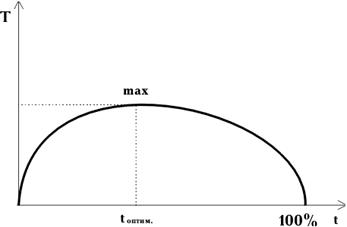

Циклические колебания могут испытывать различные макроэкономические показатели, но наиболее распространенным является анализ деловых циклов на примере колебаний величины ВВП (или ВНП). На рис. 1.1 представлена схема экономического цикла. Линия тренда (или усредненное значение ВВП за ряд лет) показывает общее направление развития экономики во времени, линия ВВП – реальные колебания этого показателя.

Рисунок 1.1 – Экономический (деловой) цикл

Экономические циклы характеризуются следующими важными показателями:

· амплитуда колебаний – максимальная разница между наибольшим и наименьшим значением показателя в течение цикла (расстояние CD);

· продолжительность цикла – период времени, в течение которого совершается одно полное колебание деловой активности (расстояние AB).

По продолжительности циклы делятся на:

· короткие циклы, обычно их называют циклами Китчина (по имени английского экономиста Джозефа Китчина (1861-1932). Связанные с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке, с колебанием оптовых цен и изменением запасов у фирм. Их продолжительность составляет 2-4 года;

· средние циклы, промышленные циклы, циклы Жугляра, по имени французского экономиста Клемента Жугляра, исследовавшего экономические колебания во второй половине XIX века. Связанны с изменением инвестиционного спроса предприятий, с долгосрочным накоплением факторов производства и усовершенствованием технологий. Их продолжительность составляет 10-15 лет;

· длинные циклы (волны), связанные с открытиями или важными техническими нововведениями и их распространением. Их продолжительность составляет 40-60 лет.

Теория длинных волн была подробно разработана выдающимся русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938) в ряде работ, среди которых монография «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» (1922) и доклад «Большие циклы экономической конъюнктуры» (1925). Н.Д. Кондратьев с конца ХVIII века на основании большого фактического материала выделил три большие волны:

1) с конца 80-х – начало 90-х гг. ХVIII в. до 1844-1851 гг.;

2) с 1844-1851 гг. по 1890-1896 гг.;

3) с 1890-1896 гг. приблизительно по 1939-1945 гг.

Если продолжить основные тенденции, намеченные Н.Д. Кондратьевым, то можно выделить четвертую и пятую волны:

4) с 1939-1945 гг. по 1982-1985 гг.

5) повышательная волна с 1982-1985 гг.

Главную роль в смене циклов, по мнению Н.Д. Кондратьева, играют научно-технические новации. Так, для первой волны (конец ХVIII в.) решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в текстильной промышленности и производстве чугуна. Рост в течение второй волны (середина ХIХ в.) был обусловлен прежде всего строительством железных дорог, бурным развитием морского транспорта, что позволило освоить новые хозяйственные территории и преобразовать сельское хозяйство. Третья волна (начало ХХ в.) была подготовлена изобретениями в сфере электротехники и основывалась на массовом внедрении электричества, радио, телефона и других новшеств.

Продолжая анализ Н.Д. Кондратьева, можно предположить, что четвертая волна (40-е гг.) связана с изобретением и внедрением синтетических материалов, пластмасс, электронно-вычислительных машин первых поколений, а пятая (80-е гг.) – с массовым внедрением микропроцессоров, достижений генной инженерии, биотехнологий и т.д.

Необходимо отметить, что в реальной жизни происходит наложение одних циклов на другие, и в рамках более длительных колебаний совершаются несколько коротких циклов.

Фазы цикла

В структуре цикла выделяют 4 стадии (или фазы):

Подъем

В фазе подъема национальный доход растет от года к году, безработица сокращается до естественного уровня, инвестиции и размер реального капитала растут, но этот рост замедляется. Также из-за повышенного потребительского и инвестиционного спроса растут цены и ставка процента.

Бум

Фаза подъема заканчивается бумом, при котором существуют сверхвысокая занятость и перегрузка мощностей, уровень цен, ставка зарплаты и ставка процента очень высокие. Инвестиции в производство почти не осуществляются из-за высокой стоимости привлечения ресурсов.

Спад

Производство и занятость сокращаются. Из-за снижения спроса падают цены на товары и услуги. Инвестиции становятся отрицательными, потому что на данной стадии цикла фирмы не только не осуществляют новых капиталовложений, но наблюдается рост простаивающих мощностей. Многие фирмы терпят убытки или становятся банкротами.

Дно спада

Темпы спада замедляются и на данном этапе стабилизируются. Падение производства и рост безработицы достигают своих максимальных значений. Цены минимальны. Выжили только самые сильные фирмы. Накапливается потенциал для будущего роста – при низких ставках процента объем инвестиций возрастает. Переход в стадию подъема происходит через некоторый промежуток времени, тогда, когда инвестиции начинают приносить отдачу.

Рассмотренные четыре фазы цикла могут различаться по продолжительности или по глубине. Так, например, на фоне повышательной длинной волны цикла Кондратьева средние и короткие циклы будут иметь более длительный и интенсивный подъем и кратковременный незначительный спад. В ситуации понижательной длинной волны, наоборот, спады будут глубокими и продолжительными, а подъемы незначительными и кратковременными.

Следует отметить, что не для всех циклов поведение макроэкономических показателей совпадает с описанным выше. Бывают ситуации, когда на фоне спада производства и роста безработицы наблюдается также рост цен. Такая ситуация носит название стагфляции и чаще всего возникает при резких изменениях экономической ситуации. Стагфляция наблюдалась в 70-е гг. в развитых странах во время «энергетических кризисов», вызванных ростом цен на нефть. Другой пример – Россия в 90-е гг. после начала экономических преобразований.

§

Фазу спада и в экономике называют также фазой кризиса и депрессии. Эта стадия имеет особенное значение для экономики, поскольку после кризиса происходит обновление состава предприятий, выживают наиболее сильные и эффективные фирмы, появляются новые изобретения и открываются новые экономические возможности. Но кризис является и большим социальным потрясением – люди теряют работу, сокращаются их доходы, снижается уровень жизни населения. Поэтому предотвращение или смягчение кризисов является одной из важнейших задач государства.

Циклическое развитие экономики отчетливо стало проявляться, начиная с XIX в. Первый циклический кризис перепроизводства произошел в Англии в 1825 г. В XIX в. циклические кризисы происходили в отдельных странах, они не совпадали во времени и были обусловлены внутренними причинами развития стран либо мировыми неэкономическими событиями (в частности войнами).

Первый кризис, названный мировым, начавшийся в США и распространившийся на другие капиталистические страны в 1929-1933 гг., получил название Великой депрессии. Среди его причин были деформированная структура экономики после первой мировой войны, нарушение традиционных мирохозяйственных связей, монополизация экономики. Кризис проявился в значительном падении производства, высоком уровне безработицы, существенном сокращении объема мировой торговли. Он охватил все отрасли промышленности (особенно отрасли черной металлургии, машиностроения, горнодобывающей промышленности, морского транспорта и т.д.) и сельского хозяйства. Всеобщий характер кризиса сокращал возможности маневрирования стран на мировом уровне. Последствия этого кризиса были преодолены лишь в результате подъема, вызванного второй мировой войной.

После Второй мировой войны в начался бурный экономический подъем, связанный с восстановлением экономики, преодолением разрушений, вызванных войной. Однако потенциал «восстановления» был исчерпан достаточно быстро, и уже в 1957-1958 гг. разразился новый мировой кризис, наиболее сильно затронувший США. Впервые за послевоенный период упал общий экспорт готовой продукции, началась серия структурных кризисов (в сырьевых отраслях, судостроении и т.п.).

Причина следующего кризиса (1974-1975 гг.), можно сказать, является случайной, не подчиняющейся закономерностям экономического развития. Толчком послужило поднятие картелем ОПЕК цен на экспортируемую ими нефть в четыре раза. Многие развитые страны столкнулись с жесткой нехваткой энергетических ресурсов. Страны – импортеры нефти были вынуждены сокращать ее потребление либо искать заменители и внедрять энергосберегающие технологии. Объем национального производства сократился, в то время как цены выросли, то есть наблюдалась ситуация стагфляции.

В 1980-1982 разразился новый кризис, главными жертвами которого стали развивающиеся страны. Большинство развивающихся стран в течение второй половины ХХ века проходили стадию перехода от аграрной структуры экономики к индустриальной. Поскольку их собственных средств для реализации данной цели было недостаточно, они вынуждены были привлекать иностранные капиталы. К началу 80-х гг. внешний долг развивающихся стран оказался слишком велик, и многие из них были не в состоянии выплатить не только основную сумму долга, но и проценты по нему.

90-е гг. оказались для большинства развитых стран годами застоя – производство развивалось медленными темпами, колебания в уровнях безработицы и инфляции были незначительными. Однако, 90-е гг. стали годами потрясений для стран Восточной Европы и СССР, который в 1991 г. прекратил свое существование. Глубокий трансформационный кризис в России, явившийся следствием перехода от планового способа ведения хозяйства к рыночному, охватил все стороны экономической жизни. За время реформ промышленное производство сократилось приблизительно на 60% (многие экономисты говорят о деиндустриализации экономики), страна пережила период высокой инфляции, усилилось имущественное неравенство граждан, более 30% населения оказалось за чертой бедности.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить несколько особенностей циклического развития:

· с развитием национальных экономик и усилением международной взаимозависимости кризисы из локальных (национальных) превращаются в мировые;

· сокращается промежуток времени между кризисами, то есть уменьшается период циклических колебаний;

· к закономерностям циклического развития экономики добавляется фактор случайности;

· системные (или трансформационные) кризисы не вписываются в общепринятую схему цикла. Как правило, они вызываются институциональными преобразованиями, происходящими не только в экономической, но и других сферах общественной жизни.

Теории циклов

Как уже отмечалось, в экономической теории нет единого подхода к объяснению и причин, и механизмов цикла. Мы познакомимся только с основными подходами, существующими в настоящее время.

§

Данный подход предполагает, что экономические циклы воспроизводят себя. Раз начавшись, они, как качели, совершают бесконечные колебания. Только причина колебаний здесь не внешняя, а заключается в самой сущности цикла.

Механизм колебаний описывается следующим образом: увеличение спроса на продукцию фирм вызывает рост инвестиций и, как следствие, валового внутреннего продукта. Причем, ВВП возрастает на большую величину, чем инвестиции из-за эффекта мультипликатора. Далее, увеличение ВВП требует новых инвестиций как для воспроизводства возросших мощностей, так и для дальнейшего развития. Интенсивность этого процесса определяется величиной акселератора. В какой то момент времени все доступные ресурсы оказываются исчерпанными, а потребительский спрос – насыщенным. В этой ситуации начинается обратный процесс – инвестиции сокращаются, вследствие эффекта мультипликатора сокращается ВВП, и идет дальнейшее сокращение инвестиций по принципу акселератора. Дойдя до определенной точки, процесс поворачивается вспять.

Данную теорию трудно применить для объяснения реальных экономических циклов, поскольку в жизни циклические колебания не носят регулярного характера, существуют другие факторы, которые воздействуют на систему извне. Следующая теория пытается учесть уже упоминавшийся фактор случайности.

Механизм «импульс – распространение»

Данная модель предполагает, что экономика подвержена случайным, но повторяющимся возмущениям, шокам, или толчкам. Они могут повлиять на спрос (например, на настроение предпринимателей или настроение покупателей, которые могут стать оптимистическими или пессимистическими; на поведение государства), а также на предложение (например, небывало низкий или высокий урожай, природные катастрофы; важные изобретения и открытия и т.п.). Благоприятные шоки могут вызвать увеличение ВВП, а неблагоприятный – сократить.

Рисунок 4.1 – Механизм «импульс-распространение»

Список потенциальных толчков бесконечен. Эти толчки выводят экономику из ее нынешнего состояния и вызывают цепную реакцию (рис. 4.1) Рассматриваемые шоки, или импульсы, изменяют условия спроса или предложения в экономике. Испытав случайный толчок, национальное производство начинает колебаться по схеме, описанной в предыдущем разделе, пока не произойдет следующий шок. Открытие того факта, что экономические циклы порождаются чисто случайными факторами, было сделано в конце 1920-х – начале 30-х гг. русским экономистом Евгением Слуцким и норвежским экономистом Рагнаром Фришем, последний из которых был удостоен Нобелевской премии.

Монетарная концепция цикла

В двух моделях, рассмотренных выше, причиной циклов выступают некоторые изменения спроса или предложения. В отличие от этого монетарные концепции связывают колебания экономической активности с изменениями в денежном секторе.

Исходным пунктом экономического цикла, согласно данной теории, является рост предложения кредита со стороны банковской системы. Вследствие этого снижается ставка процента, увеличиваются инвестиции, и, следовательно, растет совокупный спрос. Так возникает фаза подъема, которая сопровождается ростом уровня цен. Со временем экономический подъем прекращается под воздействием двух основных факторов. Во-первых, уменьшаются избыточные резервы коммерческих банков (то есть уменьшается их возможность по выдаче ссуд), во-вторых, сокращаются валютные резервы страны, поскольку из-за высокого уровня цен увеличивается импорт (увеличивается отток иностранной валюты), и сокращается экспорт (сокращается приток иностранной валюты). Названные факторы создают дефицит на рынке денег, и ставка процента начинает повышаться, а объем инвестиций – снижаться. Начинается фаза спада: сокращается производство и занятость, снижается номинальная ставка зарплаты, снижается уровень цен, растет чистый экспорт, увеличиваются валютные резервы и денежная база. Тем самым подготавливается основа для нового роста банковского кредита.

Эволюционная теория

Эволюционная теория экономических циклов является самой молодой и пока еще наименее разработанной в экономической науке. Существует весьма ограниченное число работ по данной теме (теории Й. Шумпетера, К. Фримена, С. Глазьева и др.).

Базовой идеей эволюционной экономики является концепция экономического «естественного отбора», когда развитие наиболее конкурентоспособных хозяйствующих субъектов происходит за счет вытеснения из экономического пространства других, более слабых, хозяйствующих субъектов. Если макроуровень экономики представить как совокупность экономических подсистем, в каждой из которых идет «естественный отбор», то эти подсистемы можно назвать макрогенерациями. Макрогенерацию можно интерпретировать как часть средств производства, производящих часть ВВП и включающих в себя определенный технический уровень производства в различных отраслях народного хозяйства. Срок ее жизни ограничен во времени, то есть она рождается, существует в течение какого-то периода времени и умирает. Взаимосвязь макрогенераций и ВВП представлена на рис. 4.2.

Циклическое развитие экономики можно представить как смену макрогенераций. Появление новой макрогенерации, обусловленное, как правило, развитием научно-технического прогресса, вызывает экономический подъем в стране. Старые, то есть уже существующие макрогенерации, постепенно уходят из экономической жизни, обусловливая сокращение производства. С позиций эволюционной экономики можно выделить следующие особенности циклического развития:

· каждая новая макрогенерация чаще всего появляется в периоды спада производства, точнее – в поворотных точках от спада к подъему;

· во время роста новой макрогенерации, как правило, имеет место экономический подъем, замедление роста макрогенерации сопровождается прекращением подъема;

· с момента появления новой макрогенерации и до рождения следующей траектория ВВП проходит и фазу подъема, и фазу спада, то есть полный экономический цикл.

Рисунок 4.2 – Зависимость ВВП от появления и развития макрогенераций

Другие теории циклов

Циклическое развитие экономики издавна привлекало к себе пристальное внимание экономистов. Вышеприведенные теории не исчерпывают всего списка объяснений циклов. Среди других теорий можно отметить следующие:

1) Теория периодической солнечной активности. Идея заключается в том, что солнце в значительной степени влияет на урожайность в сельском хозяйстве. В случае засухи и неурожая сокращается производство в сельском хозяйстве, оно распространяется на смежные отрасли и далее.

2) Модель взаимодействия сбережений и инвестиций. Накопление населением сбережений ведет к уменьшению ставки процента, объем инвестиций увеличивается, национальное производство растет. Далее вследствие увеличения спроса на инвестиции ставка процента растет, что уменьшает привлекательность инвестиций и сокращает национальное производство.

3) Психологические теории. Эти теории рассматривают поведение людей в зависимости от экономической ситуации. Люди могут иметь позитивные или негативные оценки будущих событий и действовать соответственно своим прогнозам. Если экономические агенты предполагают наступление фазы подъема, они увеличивают свою активность, если же они прогнозируют спад, то, соответственно, они сокращают деловую активность.

§

Циклическое развитие экономики вызывает колебания основных макроэкономических показателей – национального дохода, занятости, инфляции и др. Эти колебания неблагоприятно влияют прежде всего на население страны, которое выступает в роли потребителей, наемных работников или предпринимателей. Для того, чтобы смягчить негативные последствия и сгладить циклические колебания государство проводит стабилизационную политику. Ее суть заключается в том, чтобы сдерживать экономику в фазе подъема, не допускать перегрева, а также поддерживать экономику на стадии спада и не давать ей «упасть» слишком глубоко. Основными инструментами стабилизационной программы являются денежно-кредитная (или монетарная) и бюджетно-налоговая (или фискальная) политики.

Монетарная политика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации совокупного объема производства, занятости и уровня цен. Следует отметить, что монетарная политика воздействует, прежде всего, на совокупный спрос, поскольку она оказывает влияние на решения индивидов о потреблении и сбережении и на решения фирм об инвестициях. Как указывалось в главе 2, изменение совокупного спроса влечет за собой изменение объема производства и уровня цен. Рост денежной массы увеличивает номинальные доходы населения, стимулирует совокупный спрос и может привести к инфляции. И наоборот, сокращение денежной массы снижает совокупный спрос и инфляцию.

Для уменьшения циклических колебаний следует сокращать денежную массу в период подъема (снижая совокупный спрос) и увеличивать ее в период спада (стимулируя совокупный спрос).

Фискальная политика предполагает воздействие на фазы экономического цикла с помощью изменения государственных расходов и налогов.

Изменение государственных расходов также влияет на сдвиг кривой совокупного спроса, изменение же налогов воздействует на совокупное предложение. В фазе подъема следует проводить сдерживающую политику – сокращать государственные расходы и увеличивать налоги, в фазе спада стимулирующую – увеличивать госрасходы и снижать налоги.

Недостатками фискальной и монетарной политики является то, что их действие проявляется не мгновенно, а через некоторый период времени, называемый лагом. Временной лаг возникает из-за того, что для проведения стабилизационной политики необходимо определить фазу цикла, что не всегда легко, принять (четко сформулировать и законодательно оформить) соответствующее решение и найти средства для проведения решения. Например, если государство решит снизить налоги, то в законодательном органе необходимо утвердить новые налоговые ставки и найти источник денежных средств, который компенсирует сокращение доходов государства, вызванных уменьшением налогов.

Существование лагов может привести к тому, что проводимая государством стабилизационная политика только усилит колебания. Так, если правительство решит проводить сдерживающую политику, сократив госрасходы, повысив налоги или уменьшив денежную массу, то пока решение будет выполнено, экономическая ситуация может измениться и ограничительные меры наложатся на фазу спада, углубляя ее.

До сих пор под стабилизационной политикой предполагались активные меры государства, воздействующие на национальное производство, недостатками которых являлись временные лаги. Пассивная экономическая политика лишена этих недостатков.

Под пассивнойполитикой понимают наличие встроенных стабилизаторов в экономике. Они предполагают автоматическое изменение какого-либо элемента при изменении макроэкономической ситуации. К ним относятся подоходный налог и налог на прибыль (в фазе подъема налоговые поступления увеличиваются, что сдерживает рост, в фазе спада сокращаются); пособия по безработице и другие социальные выплаты (увеличиваются в фазе спада); субсидии отдельным отраслям экономики (также возрастают в фазе спада).

Более детально инструменты монетарной и фискальной политики будут рассмотрены в соответствующих разделах курса.

IV. Графический анализ

Отразить в координатах (Y;P):

- Изменение уровня выпуска в зависимости от совокупных расходов (нарушение равновесия).

- Шок предложения и нарушение равновесия.

Отразить в координатах (t;Y):

- Циклические колебания на фоне долговременного тренда.

V. Задачи и ситуации

1. Состояние экономики в базисном году характеризуется следующими параметрами: МРС = 0,8, величина акселератора = 0,3; автономное потребление = 50, а автономные инвестиции = 200.

а) какой будет величина национального дохода в условиях долгосрочного динамического равновесия;

б) как изменится равновесная величина, если автономные инвестиции снизятся на 40;

в) будет ли новое равновесие устойчивым?

2. Определите, к какой фазе относятся перечисленные процессы:

а) рост инвестиций в частном секторе;

б) сокращение прибыли;

в) рост налоговых поступлений;

г) рост инфляции;

д) увеличение спроса на труд:

е) падение курса акций;

ж) рост трансфертных выплат;

з) снижение уровня процентной ставки.

3. Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВВП на следующий год. Экономисты дали такую информацию: С = 70% ВВП, I G = 2 млрд. у.д.е., Xn = 0.

а) какой прогноз дали экономисты относительно возможного объема ВВП;

б) если прогноз относительно потребительских расходов оказался заниженным и фактически они составили 0,75 ВВП, то какова будет разница между фактическим и прогнозируемыми объемами ВВП;

в) если экономисты ошиблись и насчет других расходов, и они составили не 2, а 2,5 млрд. у.д.е., то какова будет разница между фактическим и прогнозируемым ВВП?

4. Известно, что экономика России в 90-х гг. находилась в стадии кризиса. Многочисленные опросы общественного мнения в начале 90-х гг. показывали, что большинство россиян считали инфляцию большей угрозой, чем безработицу.

а) значило ли это, что большинство россиян скорее предпочли бы быть безработными и иметь стабильные цены, чем работать при росте цен;

б) если бы обсуждался вопрос: следует ли уволить 10% рабочей силы и сократить ставки зарплаты на 1%, чтобы уменьшить инфляцию, нашло бы это предложение одобрение в обществе;

в) а если бы было заранее известно, каких рабочих сокращать и кому уменьшать зарплату, то повлияло бы это на результаты опроса?

5. Подумайте над такими вопросами:

а) Что было причинами глубокого экономического спада российской экономики в 90-х гг., и с каким кризисом это было связано?

б) Почему спад продолжался столь долго, и когда наступило «дно» спада?

в) Были ли какие-то индикаторы, предсказывающие наступление спада?

г) Почему падение шло такими быстрыми темпами?