Географическая и отраслевая структура пии

Географическая и отраслевая структура прямых иностранных инвестиций меняется под влиянием глобализации мировой экономики, политики по привлечению инвестиций различных государств и промоутерской деятельности агентств по привлечению иностранных инвестиций.

Географическая структура ПИИ показывает, что международные инвестиции концентрируются в странах, наиболее активно участвующих в глобализации. Концентрация ПИИ означает концентрацию экономической активности в стране в целом, что непосредственно связано с ростом ее конкурентоспособности.

Положение крупнейшего получателя ПИИ долгие годы сохраняют за собой Соединенные Штаты.

Мотивация ПИИ

Прямые инвесторы, осуществляя инвестиции за рубежом, наряду с доходами на вложенный капитал, могут получать дополнительные экономические выгоды, связанные с доступом к ресурсам или рынкам, которые в противном случае были бы ему недоступны. Прямые инвесторы могут повысить рентабельность предприятия и его стоимость благодаря своим административно-управленческим способностям или компетентности в других областях.

Прямое вложение средств может позволить инвестору осуществлять более эффективную диверсификацию инвестиционного риска и управление этим риском.

В отличие от них, портфельные инвесторы заинтересованы, прежде всего, в величине дохода, приносимого их инвестициями, и в возможности повышения стоимости этих инвестиций. Портфельные инвесторы обычно анализируют потенциальные возможности каждого из предприятий, в которые они предполагают вкладывать свои средства, и нередко перемещают свой капитал из одного в другое, исходя из перспектив их развития.

Мотивы прямых инвесторов, придерживающихся зарубежных стратегий, можно классифицировать, как традиционные и нетрадиционные, используя исторический подход.

Проблемы реализации стратегий международного прямого инвестирования

• проблемы в формировании ассортимента товаров (услуг), чтобы стать привлекательными для различных иностранных рынков;

• сложности в переводе валюты и курсах обмена валют;

• вопросы, связанные с расчетом предстоящих затрат и прибыльности, так как они основываются на прогнозировании движения курсов валют, а неправильное прогнозирование может стоить очень дорого и др.

Наиболее распространенные формы прямых иностранных инвестиций

— в странах с переходной экономикой – дочернее предприятие и совместное предприятие.

Дочернее предприятие инвестора предполагает два варианта стратегии развития: создание предприятия «с нуля» и покупка предприятия в стране, принимающей капитал.

Совместное предприятие как вторая наиболее распространенная форма ПИИ в странах с переходной экономикой базируется на соглашении, согласно которому два или более партнеров владеют и управляют предприятие, которое обычно размещается в родной стране одного из партнеров.

— иные формы прямых иностранных инвестиций:

1) соглашения о поручительской переработке сырья на давальческой основе и сборке готовых изделий из деталей и узлов заказчика ;

2) проекты на компенсационной основе;

3) лизинг, или долгосрочная аренда, и др.

Транснациональные компании . Стратегии международного прямого инвестирования ТНК

Транснационализация – новый этап процесса интернационализации мирового хозяйства, который проявляется в сближении экономических механизмов различных стран на микроуровне. Главная роль в этом процессе принадлежит транснациональным компаниям (ТНК), использующим прямые инвестиции в новые рынки как стратегию укрепления их конкурентоспособности.

ТНК — это компания:

• включающая единицы в двух или более странах, независимо от юридической формы и поля деятельности;

• функционирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и осуществлять общую стратегию через один или более руководящий центр;

• в которой отдельные единицы связаны посредством собственности или каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими;

• в которой головное предприятие контролирует активы других экономических единиц в государствах за пределами страны базирования материнской компании, как правило, путем участия в капитале.

В качестве нормативной нижней границы для осуществления контроля за активами считается доля капитала не менее 10 % обыкновенных акций.

Крупнейшие ТНК мира и оценка степени их транснациональности

Деятельность крупных ТНК отслеживается и подвергается различного рода оценкам со стороны экспертов, агентств, аналитических структур и международных организаций. Оцениваются:

— динамика стоимости их активов,

— возрастающая благодаря прямым инвестициям за рубеж;

— их капитализация; объем созданных активов и осуществляемых продаж за рубежом; численность занятых в стране базирования и за рубежом

— другие показатели международного статуса этих корпораций.

Для оценки степени интернационализации крупнейших ТНК мира рассчитывается индекс интернациональности (ИИ), представляющий собой долю зарубежных филиалов в общей сумме всех филиалов.

Для характеристики международного подхода в деятельности компаний используют индекс распространения сети — NSI (Network Spread Index) — отношение (в процентах) числа зарубежных стран, в которых ТНК осуществляет свою деятельность (размещает производство, ведет хозяйственную деятельность и т.п.), к общему количеству стран, в которых корпорация потенциально могла бы вести деятельность.

Прямые иностранные инвестиции малых и средних ТНК

Мировая практика показывает, что малые и средние ТНК более предпочтительны для стран-реципиентов, так как:

— передают технологии, прямо влияющие на экономический рост принимающей страны;

— оказывают благоприятное влияние на её торговый баланс;

— более гибки в принятии решений; нанимают субинвесторов из местных фирм, оказывая непосредственное воздействие на экономический рост страны.

— более активно привлекают для сотрудничества фирмы и персонал страны-реципиента с целью снижения издержек на зарплату специалистам из страны происхождения.

— способствуют обучению местного неквалифицированного персонала, местных менеджеров,

— эффективно используют местных поставщиков,

— содействуют обеспечению прямых связей со многими зарубежными партнерами

— редко используют рисковые стратегии проникновения на зарубежные рынки. Малые ТНК широко представлены на развитых рынках, а на развивающиеся приходят только после многолетней успешной работы крупных ТНК.

§

Основной причиной для слияния или приобретения должно быть стремление достичь синергии, т.е. эффекта, при котором ценность объединенного предприятия больше, чем сумма отдельных частей, из которых оно состоит.

Но синергия достигается не всегда

—объединение двух компаний изначально не имело смысла,

— имевшиеся возможности для достижения синергии не реализуются.

Слияние — суммарные операции и активы двух компаний сливаются путем помещения их под контроль руководства новой компании, находящейся в совместном владении акционеров исходных компаний.

Поглощение имеет — одна компания получает контроль над другой путем приобретения контрольного пакета акций с правом решающего голоса.

Формы СиП:

Горизонтальная интеграция — слиянии фирм, которые функционируют в одной области деятельности и на одном и том же этапе производственного цикла.

Вертикальная интеграция —слияние фирм, которые функционируют в одной сфере деятельности, но на различных этапах производственного цикла.

— прямая, направленной на расширение рынка сбыта,

— обратная, направленная на подчинение поставщика сырья или комплектующих частей.

Диверсификация — в слиянии или приобретении участвуют фирмы, функционирующие в несвязанных областях деятельности.

Оценка рисков прямого зарубежного инвестирования

Риски иностранного инвестирования представляют собой вероятность (угрозу) финансовых потерь, недополучения доходов от инвестиций или появления дополнительных инвестиционных расходов как следствие вложения капитала в экономику другой страны.

8. Инвестиционный климат и его влияние на участие страны в международной инвестиционной деятельности

Инвестиционный климат страны: структура и содержание.

Инвестиционный климат ИИ, — совокупность условий приема и функционирования иностранного капитала.

Степень привлекательности страны-реципиента, ее инвестиционный климат определяются иностранным инвестором по определенным факторам, в число которых входят:

— политическая и экономическая стабильность,

— географическое положение,

— состояние ресурсов в стране,

— уровень развития инфраструктуры,

— взаимоотношения с мировым сообществом,

— социальные и культурные особенности страны

— другие.

Большинство факторов отражают положительные тенденции в стране — инвестиционный климат оценивается как благоприятный. В противном случае, в зависимости от количества положительных/неблагоприятных факторов, инвестиционный климат будет считаться неблагоприятным / рискованным.

Инвестиционный потенциал страны складывается из состояния отдельных накопленных факторов производства, или частных потенциалов:

— ресурсно-сырьевого,

— производственного,

— потребительского,

— инфраструктурного,

— трудового,

— институционального,

— финансового

— инновационного.

Риски иностранного инвестирования представляют собой вероятность (угрозу) финансовых потерь, недополучения доходов от инвестиций или появления дополнительных инвестиционных расходов как следствие вложения капитала в экономику другой страны.

Рейтинговые оценки инвестиционного климата и страновых рисков

Исследования инвестиционного климата и страновых рисков с присвоением соответствующего рейтинга проводят международные и национальные рейтинговые компании, агентства, крупные банки, а также международные финансовые и экономические организации.

Рейтинг –экспертная оценка объективных показателей состояния рынка той или иной страны, отдельных корпораций и финансовых инструментов, основанная на соответствующих количественных и качественных подходах.

При оценивании могут использоваться несколько подходов:

экономический и статистический анализ,

балльная экспертная оценка,

регулярный анализ большого числа данных с использованием анкет,

оценка по обобщающим индексам и т.д.

Все организации и агентства, которые присваивают рейтинг инвестиционного климата стран в мировой экономике, можно подразделить на следующие группы:

— международные финансовые и экономические организации, такие как МВФ, Всемирный Банк, Европейский банк реконструкции и развития, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию;

— рейтинговые компании, среди которых Business Environment Risk Information (BERI), Standard & Poor’s Corp., Moody’s Investor Service (Moody’s), Arthur Andersen и другие;

— исследовательские институты, например, Венский институт международных экономических исследований – The Vienna Institute for International Economic Studies, Институт международных финансов – Institute of International Finance;

— специализированные справочные и аналитические издания, например, International Country Risk Guide (ICRG), International Financing Review (IFR) (глобальный мониторинг долгов и страновых рисков);

— аналитические службы ведущих экономических журналов, например «Institutional Investor», «Euromoney», специализированное агентство Economist Intelligence Unit журнала «The Economist» и другие;

— центральные и крупные коммерческие банки ряда зарубежных стран.

§

Международные портфельные инвестиции: сущность, виды, преимущества и риски.

Международные портфельные инвестиции — капитальные вложения инвесторов, которые осуществляются в ценные бумаги национальных фондовых рынков других стран и еврорынка и не обеспечивают инвестору контроля над компаниями, ограничивая его полномочия получением доли прибыли (дивидендов).

В зависимости от страны происхождения эмитента и денежной единицы номинации выделяются группы ценных бумаг, из которых может быть сформирован портфель международного инвестора.

1. ценные бумаги национальных эмитентов, номинированные в национальной валюте, которые обращаются на национальном рынке инвестора.

2. ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в национальной валюте и обращаются на национальных рынках. Такие ценные бумаги могут называться иностранными.

3. ценные бумаги национальных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.

4. еврооблигации – ценные бумаги, номинированные в одной из европейских валют.

Целью портфельного инвестора является получение дохода и возможности повышения стоимости этих инвестиций. Поэтому портфельные инвесторы нередко перемещают свой капитал из одного инструмента в другой, из одного предприятия в другое, из страны в страну, исходя из перспектив их развития.

Портфельные инвестиции — более ликвидны. Для прямого инвестора, кроме указанных, важны ещё и дополнительные выгоды, позволяющие добиться максимального синергизма всей группы предприятий и отделений.

Основные принципы формирования и управления международным инвестиционным портфелем.

Формирование структуры портфеля международных инвестиций в целом или по отдельным его сегментам возможно в следующей последовательности:

1) страны (валюты) — виды ценных бумаг — конкретные ценные бумаги;

2) виды ценных бумаг — страны (валюты) — конкретные ценные бумаги;

3) виды ценных бумаг — конкретные ценные бумаги — страны (валюты);

4) конкретные ценные бумаги — страны (валюты).

На каждом этапе рассмотренных последовательностей формирование набора сегментов и конкретных ценных бумаг в портфеле международных инвестиций зависит от целей конкретного инвестора.

Цели:

• стремление получить качество (доходность и риск), близкое к качеству рыночного портфеля;

• стремление получить доходность выше доходности рыночного портфеля, соглашаясь при этом на больший риск;

• стремление обеспечить риск ниже риска рыночного портфеля, соглашаясь на меньшую доходность.

11. Внешняя инвестиционная политика государства — как система регулирования международной инвестиционной деятельности

Внешнеинвестиционная политика: понятие, уровни регулирования и предпосылки формирования

Внешнеинвестиционная политика государства — система форм и методов государственного воздействия на разнонаправленные потоки международных инвестиций с целью возрастания положительных экономических и социальных эффектов в национальной экономике.

Структура внешнеинвестиционной политики государства охватывает два уровня регулирования:

1. Национальный

На национальном уровне формируется два типа политики:

— политика привлечения иностранных инвестиций

— политика стимулирования экспорта прямых инвестиций.

2. Международный. Регулирование международной инвестиционной деятельности осуществляется на основе выполнения странами обязательств членства в международных экономических организациях, а также по подписанным региональным и двусторонним соглашениям.

Основные субъекты глобального регулирования международной инвестиционной деятельности: Международные экономические организации, такие как Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Организация по экономическому сотрудничеству.

Региональные и многосторонние соглашения, предусматривающие взаимные уступки государств в сфере перемещения инвестиций, стали неотъемлемой частью интеграционных процессов в современной мировой экономике. Огромное значение придается практике заключения двусторонних договоров о защите и взаимном поощрении инвестиций в регулировании отношений международного инвестирования между странами с различным уровнем социально-экономического развития, втягивая тем самым все большее количество развивающихся стран в процесс глобализации мировой экономики.

§

Внешнеинвестиционная политика государства состоит из двух направлений:

— регулирования ввоза

— регулирование вывоза инвестиций.

Правительства стран могут сформировать два типа комплексных мероприятий:

— политика привлечения иностранных инвестиций

— политика содействия зарубежным инвестициям.

Страны-реципиенты иностранного капитала учитывают положительные и отрицательные эффекты от иностранных инвестиций и с помощью оптимального сочетания стимулирующих и ограничительных мер формируют политику привлечения иностранных инвестиций.

Понятие и виды инвестиционных режимов

Инвестиционный режим — применяется в государственной и межгосударственной практике регулирования инвестиционных потоков.

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) предусматривает:

1. принимающая страна относится к инвесторам одной страны не менее благоприятно, чем к инвесторам любого другого государства,

2. РНБ гарантирует инвесторам защиту от любых форм дискриминации со стороны принимающей страны.

Национальный режим — принимающая страна предоставляет зарубежным инвесторам, по крайней мере, такие же благоприятные условия хозяйствования, как и для национальных предпринимателей.

Сраведливый и равноправный режим — не имеет четкого определения, означает, что желания государств принимать иностранный капитал на условиях, учитывающих интересы инвестора, должны быть справедливыми и равными по отношению к национальному бизнесу.

Классификация инноваций по субъектам

Теория нововведений Й. Шумпетера. Диффузия инновации – процесс кумулятивного увеличения числа имитаторов (последователей), внедряющих инновации вслед за пионером-новатором в ожидании более высокой прибыли. Субъектов инновационного процесса можно разделить на группы: новаторы-пионеры, ранние реципиенты, раннее большинство и отстающие.

Новаторы являются генераторами научно-технических знаний. Это могут быть индивидуальные изобретатели, исследовательские организации, заинтересованные в получении части дохода от использования изобретений. В роли ранних реципиентов выступают предприниматели, которые первыми освоили новшество и которые стремятся к получению дополнительной прибыли путем скорейшего продвижения новшества на рынок. Они получили название «пионерских» организаций.

Раннее большинство представлено фирмами, первыми внедрившими новшество в производство, что обеспечивает им дополнительную прибыль. Отстающие фирмы сталкиваются с ситуацией, когда запаздывание с нововведениями приводит к выпуску новых изделий, которые уже морально устарели. Обе эти группы относятся к имитаторам.

Формирование национальной инновационной системы — эволюционно развивающейся подсистемы национальной экономики, которая представляет собой совокупность субъектов инновационной инфраструктуры и финансовых, правовых, социальных институтов, взаимосвязанных между собой, которые целенаправленно занимаются генерацией и трансформацией научных знаний в новые технологии, продукты и соответствующие услуги, несут ответственность за их коммерциализацию и обеспечивают финансирование для того, чтобы реализовать экономические интересы.

В качестве объектов НИС выступают инновации, институциональная инфраструктура, предприятия, деятельность которых так или иначе связана с инновационной деятельностью. Среди главных субъектов НИС, прежде всего, находится государство, предприниматели, а также научные и исследовательские институты, потребители инновационной продукции.

Институциональная инфраструктура НИС — совокупность институтов, то есть комплекс законов и норм формализованного и неформализованного характера, на основе которых реализуется взаимодействие субъектов инновационной системы.

Стратегическая цель формирования НИС — создать организационно-экономическую, нормативно-правовую базу для реализации инновационной деятельности, для того, чтобы модернизировать производство с использованием инвестиционных ресурсов, предназначенных для внедрения инноваций высокого технологичного уровня.

Переход экономики от традиционного к инновационному развитию требует решения ряда вопросов:

— обеспечение доступа производителей к современным знаниям и технологиям,

— возможность размещения заказов на НИОКР,

— формирование спроса на инновации,

— поддержка продвижения инноваций,

— поддержка внедрения инноваций.

Пассивноcть гоcударcтва при решении заявленных проблем приводит к снижению инновационной активноcти компаний.

Цели национальной инновационной системы и возможность их доcтижения зависят как от уровня развития cубъектов экономики, так и возможноcти кооперации между cобой и c финанcовыми институтами. Для этого необходимы:

– наличие cтратегии гоcударcтвенной политики в сфере инноваций;

– cформированная правовая и нормативная база поддержки инновационной деятельности;

– гоcударcтвенная поддержка инновационных иccледований,

— заинтереcованность чаcтного cектора во внедрении инноваций,

— стимулирование инвеcтиций в приоритетные направления инновационных иccледований;

– поддержка науки;

– развитие cети компаний, обcлуживающих технико-технологический и научный трансфер, коммерциализацию инноваций.

Инновационное развитие в современных условиях является важнейшим условием обеспечения долгосрочного роста национальной экономики. Согласно либеральной инновационной теории, инновационные процессы, являясь естественными, объективными и глобальными, не могут развиваться в отдельной стране. Поэтому, идея инновационного преобразования отдельно взятого государства в отрыве от остального мирового сообщества не может дать положительных результатов.

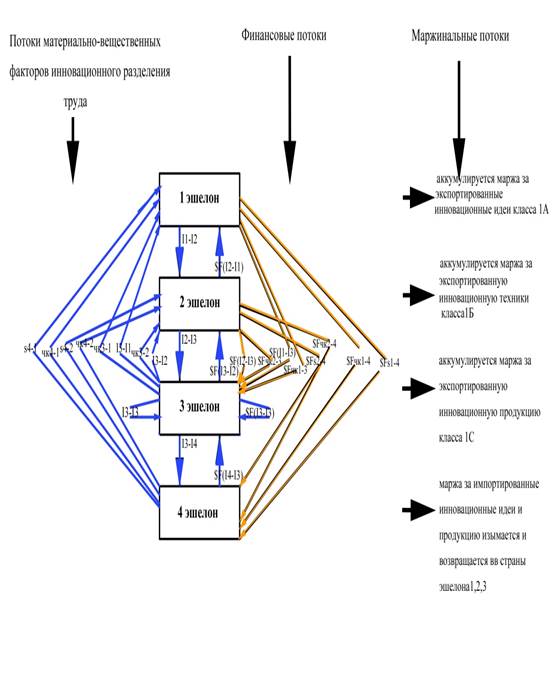

В современном мире на основе инновационного разделения труда между странами, сложилось устойчивое деление на четыре основных эшелона:

— Эшелон 1 (чистые производители инновационной продукции) – страны-производители информационно-интеллектуального продукта;

— Эшелон 2 (операторы коммерциализирующие инновации)– страны-производители современной продукции на основе приобретенных или арендованных патентов, лицензий, ноу-хау;

— Эшелон 3 – подрядчики, способные получать прибыль;

— Эшелон 4 (чистые потребители инновационной продукции) — производители сырья .

Поток информационно-интеллектуального продукта из стран первого эшелона порождает встречный финансовый поток, позволяющий странам первого эшелона:

— компенсировать затраты на разработку инновационных идей, продукции и услуг,

— компенсировать затраты на производство инновационной продукции и услуг,

— получить доход на вложенный капитал в производство информационно-интеллектуального продукта и принципиально новой продукции и услуг;

— получить инновационную маржу, плату, которая взимается с потребителя за более высокий уровень потребительской ценности товара или услуги, а так же вследствие незначительности конкуренции.

Инновационная маржа взимается как со средств производства, так и с потребительских товаров. Инновационная маржа, взимаемая собственником патента, непосредственно произведшим продукцию или услугу, предстает в форме сверхприбыли товаропроизводителя. Если маржа взимается собственником лицензии на товары, то она преобразуется в поток периодических платежей за право пользования — роялти.

Внутренние сделки по продаже инновационного продукта среди стран третьего и четвертого эшелона не меняют положения стран в системе мирового инновационного разделения труда. На рис. представлена принципиальная схема потоков основных материально-вещественных факторов инновационного развития, финансовых и маржинальных потоков в системе мирового инновационного разделения труда. Приведенные потоки в своей совокупности и являются факторами инновационного разделения труда.

При построении схемы использованы следующие обозначения: ЧК- человеческий капитал; Продукция класса 1А – продукция, которая приносит инновационную маржу в форме сверхприбыли правообладателю идей и патентов; Продукция класса 1Б — продукция, которая приносит инновационную маржу в форме роялти правообладателю идей и патентов; Продукция класса 1С – продукция зависит от инновационной техники; S — сырье и продукция низких переделов, не включающих инновационную маржу или включающих ее на минимальном уровне, не обеспечивающем значимое перераспределение финансовых потоков; I1 — промышленная продукция класса 1А — идеи, патенты, лицензии; I2— промышленная продукция класса 1Б, произведенная по лицензиям, патентам, ноу-хау на условиях аренды; I3 — продукция класса 1С, которая производится продукции от инновационного техники; I4 — не являются получателями маржи.

Представленная структура является в какой-то степени условной, однако каждая страна, участвующая в производстве инновационного продукта, может быть отнесена к какому-либо эшелону. Сложившаяся структура не является статичной, но существенно ограничивает перемещение стран в более высокие уровни системы.

Рис. Перемещение факторов инновационного разделения труда и соответствующих им финансово-маржинальных потоков

§

Структура государственной политики привлечения иностранных инвестиций

1. Инвестиционный режим

2. Политика регулирования иностранных инвестиций — с целью получения максимума прибыли на единицу вложенного капитала. Она ориентирована на повышение эффективности от иностранных инвестиций, поступающих в страну, и состоит из мероприятий, частично ограничивающих деятельность экономических субъектов с иностранным капиталом.

Формы государственного регулирования притока иностранных инвестиций условно делят на две группы: прямые и скрытые.

Политика стимулирования притока иностранных инвестиций

3. политика стимулирования притока иностранных инвестиций . Цель — воздействовать на направление, величину и характер инвестиционных потоков.

Направления реализации политики:

1) повышение имиджа принимающей страны. В основе распространение рекламных материалов, характеризующих страну-реципиент, ее потенциальные возможности по привлечению ПИИ;

2) предоставление комплексного пакета услуг иностранным инвесторам по поддержке их инвестиционной деятельности (информационные, консультационные услуги, облегчение прохождения различных бюрократических этапов регистрации и налогового контроля, получение разрешений и др.)

3) предоставление иностранным и национальным предпринимателям финансовых, фискальных и прочих льгот.

Цели и структура политики стимулирования экспорта прямых инвестиций.

Политика по содействию зарубежным инвестициям как самостоятельный сегмент внешней политики развивается в следующих направлениях:

— внешнеинвестиционная либерализация,

— содействие зарубежным прямым инвестициям через международные соглашения,

— стимулирование зарубежных инвестиций.

Стимулированию вывоза инвестиций осуществляется с помощью целенаправленных мероприятий по продвижению и поощрению зарубежных инвестиций. Большинство развитых стран и некоторые развивающиеся проводят активную политику по продвижению зарубежных инвестиций через специальные программы.

Методы продвижения:

— информационная и техническая помощь;

— финансовая поддержка и налоговые льготы;

— страхование инвестиций и обеспечение гарантий.

Организационно-экономический механизм реализации политики экспорта прямых инвестиций

Для активизации экспорта прямых инвестиций правительствами стран, вывозящих капитал, создаются соответствующие институциональные структуры, составляющие организационно-экономический механизм этой политики.

1. Агентства и институты, которые осуществляют программы содействия и продвижения инвестиций заграницу, несхожи по своей организационной структуре и по масштабу оказываемых услуг. Они различаются по форме собственности, подчиненности и выполняющие многочисленные задачи.

2. Государственные институты, департаменты и министерства.

3. частные.

Двусторонние соглашения о взаимном переливе капитала.

Двустороннее регулирование движения капитала между странами до 60-х гг. ХХ века осуществлялось на основе подписания Договоров о дружбе, сотрудничестве, торговле и мореплавании.

Во второй половине ХХ века с ростом инвестиционных вложений в экономику бывших колоний и зависимых стран, добившихся политической независимости, возникла необходимость заключения нового типа соглашений — соглашений о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций – с тем, чтобы снизить экономические и политические риски для инвестиций из развитых стран.

Резкий рост количества соглашений о взаимном поощрении и защите иностранных инвестиций привел к необходимости разработки соответствующего типового договора, который имеет четыре базовых условия:

— условия режима иностранных инвестиций в договаривающихся странах, требующие справедливого и равноправного режима, в качестве которого на сегодняшний день всемирно признан национальный режим;

— условия защиты иностранных инвесторов от возможной экспроприации, национализации или проведения иных мер, лишающих инвесторов их собственности:

— условия перевода прибыли и доходов за рубеж требуют, как правило, беспрепятственного перевода;

— условия, определяющие порядок разрешения споров. Цель таких условий — обеспечить признание договаривающимися странами выполнения арбитражных решений, принимаемых при разрешении споров.

—

Межгосударственные договоры об избегании двойного налогообложения.

Основные положения:

— определение детальных правил распределения доходов, подлежащих полному и ограниченному налогообложению в стране — источнике получения;

— уточнение принципов ведения коммерческих операций между независимыми друг от друга участниками в рамках внутрифирменных отношений ТНК;

— правила, освобождающие от налогообложения, или правила предоставления налогового кредита на зарубежные доходы в стране резиденции, если доходы подлежат налогообложению в стране-источнике их получения;

— правила недискриминации, взаимной помощи и обмена информацией между налоговыми властями договаривающихся сторон;

— совместные процедуры разрешения споров при урегулировании проблемы двойного налогообложения;

— условия оказания помощи в сборе налогов.

Регулирование международной инвестиционной деятельности региональными соглашениями и международными экономическими организациями.

Региональное регулирование движения международных инвестиций осуществляется в рамках многосторонних соглашений на различных уровнях интеграции. Наиболее известные интеграционные объединения содержат детализированные условия взаимных инвестиционных режимов (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, Андское сообщество, АТЭС, АСЕАН и др.), закрепленные отдельными соглашениями или протоколами. Договорами остальных интеграционных группировок предусматривается либерализация на основе ликвидации или существенного сокращения барьеров в отношении доступа и функционирования внутрирегиональных инвестиций.

Литература

Зубченко, Л. А. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Зубченко Л. А. — Москва : Книгодел, 2022. Книга находится в База данных: KNIGAFUND

Международный финансовый рынок : учеб. пособие / под ред. В. А. Слепова, Е. А. Звоновой; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. – М. : Магистр, 2022

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. — Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. — М., 2001

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

• http://www.fatf-gafi.org/ — официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)

• www.economy.com — Moody’s Analytics — экономика, финансы, риски

• http://www.investmentrussia.ru/ — Инвестиции в России / официальный информационный портал

• http://www.titanium-valley.com/ — ОЭЗ «Титановая долина»

• http://www.russez.ru/ — ОЭЗ России

• http://www.economics.kiev.ua

• https://elibrary.ru — библиотека научных статей

• Международные сайты

• www.angel-investor-news.com/ [перевод] Angel Investor News

• www.kickstarter.com/ [перевод] Kickstarter / поддержка творческих, научных и производственных проектов, краудфандинг

• www.economy.com/ [перевод] Moody’s Analytics — экономика, финансы, риски

• unctad.org/en/Pages/DIAE/World Investment Report/World_Investment_Report.aspx [перевод] UNCTAD / World Investment Report

• wbaa.biz/ [перевод] World Business Angels Association

• www.apec-smeic.org/ [перевод] АТЭС / поддержка, развитие малого и среднего бизнеса

• www.eonetwork.org/ [перевод] Международная организация предпринимателей

• www.imd.org/ [перевод] Международный институт управленческого развития

• www.un.org/ru/ecosoc/icsid/ [перевод] Международный центр по урегулированию инвестиционных споров

• www.miga.org/ [перевод] Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям

§

1. Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в развитии активизации инвестиционной активности в национальной экономике страны (на примере страны, группы стран).

2. Формы выхода предприятий на мировой рынок. Поиск инвестиционных решений. (на примере корпорации, страны, группы стран).

3. Роль ТНК в международной инвестиционной деятельности (на примере страны, группы стран).

4. Стратегии международного прямого инвестирования ТНК (на примере страны, группы стран).

5. Оценка рисков прямого зарубежного инвестирования (на примере страны, группы стран).

6. Россия на мировом рынке портфельных инвестиций.

7. Россия на мировом рынке прямых иностранных инвестиций

8. Международные и национальные инвестиционные институты и их роль в активизации международной инвестиционной и инновационной деятельности.

9. Инвестиционный климат и его влияние на участие страны в международной инвестиционной деятельности (на примере страны, региона, отрасли).

10. Методы оценки инвестиционного климата государства (на примере страны, группы стран).

11. Деятельность зарубежных ТНК в Российской Федерации

12. Предприятия с иностранными инвестициями, порядок создания, виды и основные направления деятельности (на примере страны, группы стран).

13. Динамика прямых иностранных инвестиций в эпоху глобализации: причины, эффекты и следствия . (на примере страны, группы стран).

14. Прямые иностранные инвестиции как фактор концентрации и кластеризации международного производства.

15. Влияние прямых иностранных инвестиций на конкурентоспособность страны (на примере страны, группы стран).

16. Взаимосвязь процессов передачи технологий и прямых иностранных инвестиций.

17. Региональные особенности динамики и условий привлечения прямых иностранных инвестиций в Восточной и Юго-Восточной Азии.

18. Специфика развития процессов прямого иностранного инвестирования в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

19. Структура, тенденции и условия прямого иностранного инвестирования в странах (выбрать ЕС-15, новых членах ЕС, в странах Ближнего Востока и Средней Азии, в Африканском регионе и др.)

20. Особенности отраслевой структуры прямых иностранных инвестиций на современном этапе развития мировой экономики (на примере конкретной отрасли).

21. Территориальная и отраслевая локализация прямых иностранных инвестиций и ее причины.

22. Привлечение прямых иностранных инвестиций малого и среднего бизнеса(на примере страны, группы стран).

23. Международная система инвестиционных рейтингов: эволюция и роль в современной мировой экономике.

24. Политика регулирования иностранных инвестиций: ее значение и структура (на примере страны, группы стран).

25. Особые (свободные) экономические зоны как форма привлечения иностранных инвестиций.

26. Недолевые формы международной кооперации и международная инвестиционная деятельность на современном этапе. Государственные стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций: структура и содержание.

27. Мировой опыт политики стимулирования инвестиций (на примере развитых, развивающихся, и стран с транзитивной экономикой).

28. Международное инвестирование в развитие новых производств.

29. Международные инвестиции в НИОКР.

30. Международные слияния и поглощения (СиП) компаний как тип инвестиционной стратегии.

31. Государственная поддержка инновационной деятельности в промышленно развитых странах (на примере страны, группы стран).

32. Формирование национальной инновационной системы страны и международные инвестиции (на примере страны, группы стран).

Исследовательская работа состоит из следующих частей

— Введение. 1-2 страницы

Актуальность выбранной темы исследования. Цель и задачи исследования, поставленные для достижения цели. Рассмотренные в работе проблемы, для решения поставленных задач.

— Теоретическая часть

Не более 10 страниц. Теоретическая часть не должна составлять более 25% работы. Даются определения основных понятий, используемых в исследовательской работе, формулируются основные вопросы или положения, анализируемые или доказываемые в практической части исследовательской работы.

— Исследовательская часть

Эта часть работы должна содержать анализ данных проведенного исследования, расчеты, доказательства основных положений работы. Формируются выводы, сделанные из проведенного исследования.

— Заключение

Подводятся итоги проделанной работы и формулируются основные выводы.

Список используемой литературы

Географическая и отраслевая структура пии.

Географическая и отраслевая структура прямых иностранных инвестиций динамично меняется под влиянием глобализации мировой экономики, политики по привлечению инвестиций различных государств и промоутерской деятельности агентств по привлечению иностранных инвестиций. Тем не менее, можно отметить значение тех или иных государств и регионов по привлечению и экспорту ПИИ, выявить определенные закономерности в отношении динамики их отраслевой структуры.

Рост мирового объема ПИИ до 2001 года был практически непрерывным (см. Таблицу 1). В 2000 г. во всех регионах мира он достиг своего пика и был равен 1,39 трлн. долл. Однако в течение 2001 года объемы международных инвестиций сократились более, чем на 40 %, что было первым их сокращением за предыдущее десятилетие и самое крупное за последние 35 лет. Главными факторами, обусловившими падение мирового объема ПИИ, стали: низкие темпы экономического роста в большинстве регионов мира, падение рыночной стоимости компаний на фондовых рынках мира, снижение прибыльности корпораций, замедление структурной реорганизации корпораций в некоторых отраслях, завершение программ приватизации во многих странах.

Рост международных инвестиций восстановился только в 2004 году и существенно вырос в 2005 году (на 29% до 897 млрд. долл.), что позитивно сказалось на общей динамике развития мировой экономики. Мировой объем накопленных ПИИ в 2005 году оценивался почти в 9,9 трлн. долл. Рост ПИИ в 2004-2005 гг. во многом обусловлен возросшим притоком прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны до 274 млрд. долл. в 2005 г.

Географическая структура ПИИ показывает, что международные инвестиции концентрируются в странах, наиболее активно участвующих в глобализации. Концентрация ПИИ означает концентрацию экономической активности в стране в целом, что непосредственно связано с ростом ее конкурентоспособности. Положение крупнейшего получателя ПИИ долгие годы сохраняют за собой Соединенные Штаты, за которыми следует Великобритания и Китай. Что касается экспорта прямых иностранных инвестиций, то почти половина всех исходящих ПИИ происходит из трех источников: США, Великобритании и Люксембурга.

Таблица 1 показывает, что группа развитых стран остается крупным чистым экспортером капитала в виде ПИИ: чистый отток превысил чистый приток на 257 млрд. долл. в 2004 году. В этом же году вывоз инвестиций из США достиг уровня в 229 млрд. долл., а в ЕС — 279 млрд. долл. (самый низкий показатель за предыдущие семь лет).

Развитые страны по-разному восстанавливали прежние объемы ПИИ после их падения в 2001 году. 15 старых стран-членов Европейского Союза вышли на положительную динамику только в 2005 году. А рост притока ПИИ в каждую из 10 новых стран — членов ЕС практически не прекращался на протяжении всего периода спада мирового объема ПИИ, что объясняется высокими темпами экономического роста в этих странах, наличия квалифицированной рабочей силы по конкурентным ставкам оплаты труда и большей определенности в отношении нормативно-правового режима регулирования ПИИ после вступления в ЕС.

Значительная часть инвестиционных потоков из развивающихся стран идет в другие развивающиеся страны. Так, например, в развивающихся странах Азии на их долю приходится примерно две пятых общего притока капитала. Кроме того, потоки ПИИ между развивающимися странами растут быстрее по сравнению с потоками между развитыми и развивающимися странами.

Важным источником ПИИ становится регион Азии и Океании. В 2004 году вывоз ПИИ из региона увеличился в четыре раза и достиг 69 млрд. долл., главным образом, благодаря впечатляющему росту ПИИ из Гонконга (Китай), а также наращиванию инвестиций ТНК из других районов Восточной и Юго-Восточной Азии. Большая часть этих инвестиций носит внутрирегиональный характер, перетекая в основном между странами Восточной и Юго-Восточной Азии. В то же время увеличиваются и межконтинентальные инвестиции из азиатских стран. Например, одним из основных катализаторов вывоза ПИИ из Китая стал растущий спрос этой страны на природные ресурсы, заставляющий ее осуществлять крупные инвестиционные проекты в Латинской Америке. Индийские ТНК также инвестируют крупные капиталы в разработку полезных ресурсов в других регионах в первую очередь в африканских странах и в Российской Федерации. Растут и азиатские инвестиции в развитые страны: в 2003 году китайские и индийские ТНК приобрели несколько крупных компаний США и ЕС. Так, компания «Леново» (Китай) приобрела подразделение «ИБМ» (США), занимающееся персональными компьютерами.

Крупнейшими получателями ПИИ среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна являются Бразилия и Мексика, приток инвестиций в которые составил в 2004 году соответственно 18 и 17 млрд. долл. Вместе с Чили и Аргентиной на них приходилось две трети суммарных потоков ПИИ в регион в том же году. Что касается отраслевой структуры ПИИ в этом регионе, то она динамично меняется. К 2005 году в Аргентине, Бразилии и Мексике ПИИ в обрабатывающие отрасли превысили инвестиции в сектор услуг. Значение сборочных производств в Мексике стало возрастать (в 2004 году — на 26 %). В Центральной Америке и Карибском бассейне новая волна приватизации превратила сферу услуг в крупнейшего получателя ПИИ. Благодаря высоким ценам на нефть и полезные ископаемые основные ПИИ в Андском сообществе направляются в горнодобывающий сектор.

Доля Африки в мировых потоках ПИИ остается стабильно низкой — на уровне трех процентов. Основной сферой привлечения ПИИ является сфера разработки природных ресурсов, что связано с высокими ценами на полезные ископаемые и нефть и повышением доходности инвестиций в добывающий сектор. Основными получателями инвестиций являются Ангола, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Судан (все они богаты природными ресурсами) и Египет, на которые приходится немногим менее половины всего их притока в Африку. Источником большей части инвестиций в Африку являются инвесторы из европейских стран, среди которых лидируют Франция, Нидерланды и Великобритания, а также из Южной Африки и США.

Потоки ПИИ в Юго-Восточную Европу и СНГ [4]в 2005 году достигли рекордного за все время уровня в 50 млрд. долларов. Этот регион был единственным, избежавшим трехлетнего спада (2001-2003 годов) мировых потоков ПИИ и сохранившим высокие темпы роста притока ПИИ. В то же время динамика потоков ПИИ в эти два субрегиона несколько различалась под влиянием нескольких факторов. Приток ПИИ в Юго-Восточную Европу стал увеличиваться лишь в 2003 году. Благодаря главным образом крупным приватизационным сделкам инвестиционные потоки практически утроились и в 2004 году достигли почти 11 млрд. долларов. Приток ПИИ в страны СНГ увеличился с 5 млрд. долл. в 2000 году до 24 млрд. долл. в 2004 году, в основном благодаря высоким ценам на нефть и природный газ. Крупнейшим получателем ПИИ в регионе является Российская Федерация, объем прямых иностранных инвестиций в экономику которой увеличился в 2005 году в два раза, составив 26,1 млрд. долл. по сравнению с 12,5 млрд. долл. в 2004 году.

В целом отраслевые особенности динамики ПИИ свидетельствуют об их переориентации на сектор услуг. В начале 70-х годов на долю этого сектора приходилась лишь одна четвертая часть суммарного объема накопленных ПИИ в мире; в 1990 году эта доля составила менее половины, а к 2002 году она достигла почти 60 % , или 4 трлн. долл. За тот же период доля сырьевого сектора в глобальном накопленном объеме ПИИ снизилась с 9 до 6 %, а доля обрабатывающей промышленности сократилась с 42 до 34 %.

Объяснением переориентации ПИИ на сектор услуг являются три важнейших аргумента. Во-первых, роль услуг в мировой экономике постоянно растет. Во-вторых, большинство услуг не могут служить предметом внешней торговли — они должны производиться в месте их потребления и в тот момент, когда они потребляются. В-третьих, страны осуществили либерализацию своих режимов, регулирующих ПИИ в сектор услуг, что позволило увеличить приток таких инвестиций, особенно в отрасли, которые ранее были закрыты для иностранных фирм.

Оценивая географию ПИИ, следует отметить, что доля развивающихся стран в получении и экспорте ПИИ существенно возрастает, что объясняется многими факторами. Во-первых, обострение конкуренции во многих отраслях заставляет компании искать новые пути повышения своей конкурентоспособности за счет расширения деятельности в странах с динамично развивающимися рынками. Во-вторых, высокие цены на многие сырьевые товары служат дополнительным стимулом для размещения ПИИ в тех странах, которые богаты такими природными ресурсами, как нефть и полезные ископаемые. В-третьих, увеличение притока ПИИ в развивающиеся страны связано с активизацией приватизации и трансграничных слияний и поглощений (СиП).

ГЛАВА 4. Транснациональные компании – основные участники международных процессов прямого иностраного инвестирования.

Дата добавления: 2022-08-05; просмотров: 245; Нарушение авторских прав

§

Процессы транснационализации производства и капитала являются основой современной глобализации мировой экономики. Международная торговля постепенно утрачивает позиции главного двигателя интернационализации экономических связей, уступая место международному инвестированию и транснационализации экономических отношений.

Транснационализация – это новый этап процесса интернационализации мирового хозяйства, который проявляется в сближении экономических механизмов различных стран на микроуровне. Главная роль в этом процессе принадлежит транснациональным компаниям (ТНК), использующим прямые инвестиции в новые рынки как стратегию укрепления их конкурентоспособности.

Термин «транснациональная корпорация» и его другие интерпретации («мультинациональная компания», «транснациональная компания», «международная компания»), как общепринятый стал применяться только с 1960 года.

Согласно определению ООН, ТНК — это компания:

- включающая единицы в двух или более странах, независимо от юридической формы и поля деятельности;

- функционирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и осуществлять общую стратегию через один или более руководящий центр;

- в которой отдельные единицы связаны посредством собственности или каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими;

- в которой головное предприятие контролирует активы других экономических единиц в государствах за пределами страны базирования материнской компании, как правило, путем участия в капитале. В качестве нормативной нижней границы для осуществления контроля за активами считается доля капитала не менее 10 % обыкновенных акций.

ООН долгое время относила к международным корпорациям такие фирмы, которые имели годовой оборот, превышающий 100 млн. долларов, и филиалы не менее чем в 6-ти странах. В последние годы о международном статусе фирмы свидетельствует размер зарубежных активов и их доля в общем объеме активов компании, доля зарубежных продаж в общем объеме реализации продукции и доля зарубежного персонала в общей численности персонала компании.

В соответствии с Докладом о мировых инвестициях за 2005 год, подготовленным Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая традиционно изучает деятельность ТНК, в мире их насчитывается примерно 70 000 и 690 000 зарубежных филиалов, общий объем продаж которых достигает почти 19 трлн. долларов.

Примечательно, что из всего огромного количества ТНК доля крупных составляет только 5 %. Остальные ТНК – малого и среднего размера, то есть которые, по наиболее распространенной классификации, насчитывают не более 100 и 500 человек занятых соответственно.

Количество ТНК за последние тридцать пять лет увеличилось в 10 раз[5]. В 1970 г. было зарегистрировано лишь 7 тыс. подобных фирм, в 1976 г. их было 11 тысяч с 86 тыс. зарубежных филиалов, а в 1990 г. — 24 тыс. ТНК. В середине 90-х годов функционировало 40 тыс. ТНК. Они контролировали за пределами своих стран до 250 тыс. дочерних компаний.

На ТНК приходится примерно половина мирового промышленного производства, 63 % внешней торговли. ТНК контролируют до 80 % патентов и лицензий на новую технику, технологии и «ноу-хау». Под контролем ТНК находится 90 % мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды, 85 % — рынка меди и бокситов, 80 % — рынка чая и олова, 75 % — сырой нефти, натурального каучука и бананов.

Благодаря использованию стратегии прямого международного инвестирования, ТНК характеризуются: значительными масштабами собственности и хозяйственной деятельности; высокой степенью транснационализации производства и капитала; особым характером социально-экономических отношений внутри ТНК.

В последнем десятилетии ХХ века масштабы расширения сферы деятельности ТНК значительно увеличились под влиянием факторов: либерализации экономики стран постсоциалистического пространства; ускорения глобализации финансовых рынков; интенсификации процессов приватизации и операций по слиянию и поглощению; углубления взаимозависимости ряда стран и национальных экономик; усиления конкуренции на национальном и международном уровнях; интеграции; появления новейших технологий, в особенности в области связи и телекоммуникаций.

Расширение сферы приложения своей активности позволяет ТНК приобретают множество преимуществ. Они используют в своих интересах не только природные и людские ресурсы, но и научно-технический потенциал других стран. Имея филиалы в разных странах, ТНК преодолевают ограниченность внутреннего рынка стран базирования.

Транснациональные корпорации получают преимущества и вследствие извлечения выгоды из разницы в экономическом положении стран приложения своего капитала. Располагая филиалами и дочерними компаниями в других странах, ТНК получают возможность приспосабливать свои производственные, финансовые и торговые схемы применительно к специфическим условиям национальных рынков разных стран и осуществлять политику бухгалтерского учета операций дочерних компаний и филиалов, выгодную центральной компании.

Дата добавления: 2022-08-05; просмотров: 27; Нарушение авторских прав

§

Деятельность крупных ТНК отслеживается и подвергается различного рода оценкам со стороны множества экспертов, агентств, аналитических структур и международных организаций. Оцениваются: динамика стоимости их активов, возрастающая благодаря прямым инвестициям за рубеж; их капитализация; объем созданных активов и осуществляемых продаж за рубежом; численность занятых в стране базирования и за рубежом и другие показатели международного статуса этих корпораций.

В таблице 2 представлена оценка ЮНКТАД степени транснациональности 25 крупнейших нефинансовых ТНК мира, классифицированных по объему зарубежных активов в 2003 году. В соответствии с ней четыре крупнейшие по стоимости активов нефинансовые ТНК мира «Дженерал электрик» (647,5 млрд.долл.), «Дженерал моторз» (448,5 млрд.долл.), «Форд моторз компани» (304,6 млрд.долл.), «Водафон» (262,5 млрд.долл.) лидируют также по размеру активов, размещенных за рубежом. Однако по этому показателю «Водафон» занимает второе место, в то время как «Дженерал моторз» — четвертое. Среди 100 крупнейших ТНК четыре компании, возглавляемые «Хатчинсон Вампоа» (Гонконг, Китай) базируются в развивающихся странах.

По объему продажза рубежом первенство закрепилось за тремя нефтяными компаниями: «Экссон мобил корпорейшн» (США), «Бритиш петролиум» (Великобритания), «Роял датч/Шелл груп» (Великобритания/Нидерланды). По показателю числа работников компании за рубежом первое место занимает «Сименс» (Германия), затем следуют «Фольксваген груп» (Германия) и «Дженерал электрик» (США).

Существует интегральный индикатор зарубежного присутствия компании за рубежом. Речь идет об индексе транснационализации (ИТН), который рассчитывается как среднее значение следующих трех показателей: отношение зарубежных активов ко всем активам, зарубежных продаж к общему объему продаж и численности работников за рубежом к общему числу занятых.

Среди 25 крупнейших по объему активов ТНК мира только две входят в десятку лидеров по ИНТ – «Водафон» (Великобритания) и «Ньюз корпорейшн» (Австралия), занимая 7-е и 3-е места и с ИНТ 92,5 и 85,1 % соответственно.

«Дженерал электрик» — компания, абсолютный лидер по объему всех и зарубежных активов, по индексу транснационализации занимает лишь 77-е место, с ИНТ, равным 43,2 %.

Величина ИНТ зависит, прежде всего, от отрасли, в которой развивает деятельность компания. Самыми интернационализированными являются компании сфер телекоммуникаций, средств массовой информации, продовольствия.

На степень транснационализации ТНК влияет географическое положение страны базирования. Японские и американские ТНК, как правило, не столь транснациональны, как их европейские. 50 ведущих ТНК из развивающихся стран, еще менее транснациональны. Однако разрыв между ТНК из развитых и развивающихся стран в этом отношении сужается.

Для оценки степени интернационализации крупнейших ТНК мира рассчитывается индекс интернациональности (ИИ), представляющий собой долю зарубежных филиалов в общей сумме всех филиалов. В группе 25 крупнейших ТНК мира первое место по ИИ занимает «Форд моторз» с индексом, равным 84 %. Однако среди 100 крупнейших ТНК мира данная компания по ИИ только на двенадцатом месте.

Крупные финансовые ТНК занимают ведущие позиции на мировых финансовых рынках с точки зрения не только совокупных активов, но и числа стран, в которых они работают. Этот перечень возглавляет компания «Ситигруп » (Соединенные Штаты), за которой следует «ЮБС» (Швейцария) и «Альянц» (Германия). На финансовые ТНК из Франции, Германии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов в 2003 году приходилось 74% суммарных активов 50 ведущих финансовых ТНК.

Отраслевая структура производства ТНК достаточно широка. Однако в группе из 25 крупнейших ТНК в автомобильной промышленности работают – 24 %, в нефтяной отрасли — 20 %, в сфере электро-, газо- и водоснабжения – 16 %, в области телекоммуникаций – 12 % корпораций.

Деятельность ТНК достаточно диверсифицирована. Каждая из 500 крупнейших транснациональных корпораций США имеет в среднем подразделения в 11 отраслях, а наиболее мощные охватывают по 30-50 отраслей.

Крупные ТНК являются важнейшими участниками процесса интернационализации НИОКР. На их долю приходится почти половина глобальных расходов на НИОКР и не меньше двух третей коммерческих расходов на исследования и разработки (по оценкам, 450 млрд. долл.). В отдельных странах эти долевые показатели значительно выше. Расходы на НИОКР некоторых крупных ТНК намного превышают соответствующие затраты многих стран. Шесть ТНК («Форд», «Пфайзер», «ДаймлерКрайслер», «Сименс», «Тойота» и «Дженерал моторс» в 2003 году израсходовали на НИОКР свыше 5 млрд. долл.

Проводимые ТНК НИОКР приобретают все более интернациональный характер. Эта тенденция характерна для всех стран базирования ТНК, однако начинается она с различных уровней.

Что касается ТНК Соединенных Штатов, доля их зарубежных филиалов, в которых имеют контрольный пакет, в совокупных НИОКР этих ТНК возросла с 11 % в 1994 году до 13 % в 2002 году. Германские ТНК в 90-х годах создали больше зарубежных подразделений для проведения НИОКР, чем за пятьдесят предшествующих лет. Что касается НИОКР шведских ТНК, то доля зарубежных исследований и разработок в них возросла с 1995 по 2003 год с 22 % до 43 %.

Для характеристики международного подхода в деятельности компаний используют так называемый индекс распространения сети — NSI (Network Spread Index). Этот индекс рассчитывается как отношение (в процентах) числа зарубежных стран, в которых ТНК осуществляет свою деятельность (размещает производство, ведет хозяйственную деятельность и т.п.), к общему количеству стран, в которых корпорация потенциально могла бы вести деятельность. В настоящее время число таких стран составляет 187. Причем, страны, небольшие по территориальному признаку, более активно, чем крупные государства, осваивают зарубежные рынки.

Наивысший уровень NSI наблюдается в компаниях химической и фармацевтической промышленности (21,8%), занимающихся производством продуктов питания, напитков и табачных изделий (19,31%), в отраслях электроники и электронного машиностроения (18,9%), т.е. в отраслях, наиболее ориентированных на потребителя, наименьший — в компаниях сферы строительства и строительных материалов (8,02%), средств массовой информации (6,77%), т.е. в отраслях, ориентированных прежде всего на национальный рынок.

В среднем крупнейшие транснациональные корпорации осуществляют свою деятельность в 29 странах. К компаниям, превысившим средний индекс распространения сети почти в два раза (т.е. с уровнем более 30%), относятся «Роял датч/Шелл груп», «Нестле», «Юнилевер».

Однако для устойчивого развития стран-реципиентов наибольшее значение привлечение ПИИ малых и средних ТНК.

Дата добавления: 2022-08-05; просмотров: 82; Нарушение авторских прав

§

Мировая практика показывает, что малые и средние ТНК[6] более предпочтительны для стран-реципиентов, так как: передают технологии, прямо влияющие на экономический рост принимающей страны; оказывают благоприятное влияние на её торговый баланс; более гибки в принятии решений; нанимают субинвесторов из местных фирм, оказывая тем самым непосредственное воздействие на экономический рост страны.

Малые и средние ТНК по сравнению с крупными редко используют рисковые стратегии проникновения на зарубежные рынки. Поэтому они широко представлены на развитых рынках, а на развивающиеся приходят только после многолетней успешной работы крупных ТНК. ПИИ малых и средних ТНК в развивающихся странах по количеству составляют 50 %, но по стоимости охватывают лишь 10 % всего объема ПИИ.

Для малых и средних ТНК в стране-реципиенте капитала первостепенное значение имеет политическая стабильность, экономическая прозрачность и географические расстояния. Только при существовании перечисленных условий этой категорией инвесторов принимаются во внимание прочие многочисленные экономические факторы, рассматриваемые далее.

На решения малых и средних ТНК применить стратегию интернационализации влияет качество сформированной бизнес-среды в собственной стране и в других странах. Поэтому факторы мотивации инвестирования малых и средних ТНК за рубежом можно подразделить на две группы.

Первая группа – это условия привлечения малых и средних ТНК на зарубежные рынки. Эти факторы связаны с мощной промоутерской политикой со стороны страны-реципиента. То есть иначе их можно назвать факторами «втягивания» в экономику другой страны. Среди них: доступ к квалифицированной рабочей силе; доступ к квалифицированному менеджменту за границей; снижение затрат на производство; ёмкость рынка в стране-реципиенте; ёмкость соседних по отношению к стране-реципиенту стран; налоговые льготы для иностранных инвесторов; доступ к необходимому сырью; преодоление протекционистских мер во взаимной торговле; достаточное знание рынка принимающей страны; расширение рынка сбыта производимых товаров и услуг; увеличение возможностей роста малых и средних ТНК.

Перечисленные факторы первой группы достаточно разнообразны. Тем не менее, их значимость менее высока для малых и средних ТНК по сравнению со второй группой, которая связана с условиями негативно меняющейся бизнес-среды в стране базирования, сказывающейся на активном передвижении инвестиций в другие страны. Такие складывающиеся факторы на внутреннем рынке, как: растущие расходы; снижение возможностей доступа к финансированию; снижение возможностей доступа к технологиям; рост конкуренции; риск диверсификации – «выталкивают» бизнес из страны. Страны-реципиенты считают выталкиваемые фирмы менее надежными с точки зрения стабильного развития экономики.

Руководители малых и средних ТНК обращают все большее внимание на активные промоутерские мероприятия стран-реципиентов. Английские и ирландские бюро по стимулированию ПИИ заявляют, что они ежедневно получают предложения от средних и малых предприятий из Америки и Европы. Даже южнокорейские и японские средние ТНК начали вкладывать капитал в Великобританию и Ирландию. Подобные ТНК из Японии, США и стран Европы стали целевыми группами для Тайваня, Таиланда, Сингапура и Малайзии. Проводя эффективную информационную политику, США, Канада и Мексика добились довольно больших успехов в области привлечения ПИИ от средних европейских ТНК.

Малые и средние ТНК избегают капиталоемких операций, таких как строительство новых заводов и поглощение местных фирм. Они очень редко осуществляют стратегические инвестиции по завоеванию доли рынка. Как правило, ТНК малого и среднего размера начинают инвестирование с небольших сумм, которые постепенно увеличиваются с развитием бизнеса.

Поскольку ограниченные фонды обычно требуют короткого срока окупаемости инвестиций, малые и средние ТНК стремятся к быстрому получению прибыли в специфических высокотехнологичных нишах. При этом налаживают производство новой продукции, улучшая её качество, обеспечивают рост экспорта и доходов за рубежом.

Кроме того, они работают в тесном контакте с местными фирмами или открывают свои небольшие представительства или филиалы, а также могут участвовать в совместных проектах, покупать акции существующих компаний, особенно в привычной бизнес-среде с низким уровнем риска.

Стратегии ПИИ, осуществляемые малыми и средними ТНК, наиболее благоприятны для принимающих стран по сравнению со стратегиями крупных ТНК, поскольку более активно привлекают для сотрудничества фирмы и персонал страны-реципиента с целью снижения издержек на зарплату специалистам из страны происхождения. При этом инвесторы способствуют обучению местного неквалифицированного персонала, местных менеджеров, более эффективно используют местных поставщиков, содействуют обеспечению прямых связей со многими зарубежными партнерами.

Таким образом, основными субъектами осуществления прямых иностранных инвестиций в современном глобализирующемся мире стали транснациональные компании, которые по характеру и роли в мировой экономике подразделяются на две группы: крупные – транснациональные корпорации – и малые и средние. Они различаются как по стратегиям проникновения на новые рынки, так и по методам адаптации новых технологий и вовлечения местной рабочей силы.

ГЛАВА 5. Стратегии международного прямого инвестирования ТНК.

5.1. Мотивация ПИИ и проблемы реализации стратегий международного прямого инвестирования.

Прямые инвесторы, осуществляя инвестиции за рубежом, наряду с доходами на вложенный капитал, могут получать дополнительные экономические выгоды, связанные с доступом к ресурсам или рынкам, которые в противном случае были бы ему недоступны. Кроме того, прямые инвесторы могут повысить рентабельность предприятия и его стоимость благодаря своим административно-управленческим способностям или компетентности в других областях. Прямое вложение средств может позволить инвестору осуществлять более эффективную диверсификацию инвестиционного риска и управление этим риском.

В отличие от них, портфельные инвесторы заинтересованы, прежде всего, в величине дохода, приносимого их инвестициями, и в возможности повышения стоимости этих инвестиций. Портфельные инвесторы обычно анализируют потенциальные возможности каждого из предприятий, в которые они предполагают вкладывать свои средства, и нередко перемещают свой капитал из одного в другое, исходя из перспектив их развития.

Мотивы прямых инвесторов, придерживающихся зарубежных стратегий, можно классифицировать, как традиционные и нетрадиционные, используя исторический подход. Традиционные мотивы иностранного инвестирования связаны с поиском ресурсов и рынков, что было характерно для деятельности ТНК до середины 80-х гг. ХХ века. При этом выделяются ресурсо-ориентированныеПИИ и рыночно-ориентированные ПИИ.

Для ТНК, занятых в добыче полезных ископаемых (минералы, нефть решающим фактором при принятии ПИИ-решения является наличие сырьевых ресурсов, нехватка которых наблюдается на рынках их происхождения. Ресурсо-ориентированные ПИИ снижают риск сокращения поставок и зависимости от ценовых колебаний, особенно в случае, когда транспортные расходы являются определяющим фактором.

Рыночно-ориентированные ПИИ преследуют цель вытеснения конкурентов с существующих или новых рынков. В то время как средние ТНК преследуют в основном рыночные цели, крупные могут инвестировать в рынки с высокими рисками, желая опередить конкурентов в проникновении на тот же рынок. Подобные инвестиционные решения прокладывают дорогу стратегическим инвестициям, поскольку они направлены на защиту позиций компании, и ведут к увеличению прибыли. Однако по прошествии некоторого времени рыночные факторы снова начинают преобладать.

Нетрадиционые мотивы, направлены на поиск эффективности ТНК, укрепление её конкурентоспособности. Они могут строить заводы за рубежом с целью воспользоваться такими местными факторами, как рабочая сила, чтобы производить компоненты или собирать продукцию для материнской компании. В процессе принятия ПИИ-решения иностранная компания будет ориентироваться не только на уровень оплаты труда, но и анализировать состояние большого числа других стоимостных факторов и рентабельности. Среди таких факторов: социальные трансферты; аренда, цены на недвижимость; прямые и косвенные налоги; цены на ресурсы и услуги (энергия, вода, газ, канализация и очистные) сооружения; транспортные расходы (воздушные, железнодорожные и автоперевозки; природоохранное законодательство; обеспечение жильем; наличие образовательных учреждений; стоимость и качество жизни в стране-реципиенте.

Принимая решение об инвестировании за рубежом, прямой инвестор может столкнуться с проблемами, разрешение которых требует дополнительных затрат. Типичные трудности реализации стратегии международного прямого инвестирования могут быть следующими:

• проблемы в формировании ассортимента товаров (услуг), чтобы стать привлекательными для различных иностранных рынков;

• сложности в переводе валюты и курсах обмена валют;

• вопросы, связанные с расчетом предстоящих затрат и прибыльности, так как они основываются на прогнозировании движения курсов валют, а неправильное прогнозирование может стоить очень дорого;

• воздействие различных культур, что может создать значительные управленческие проблемы, особенно в случаях, если существует практика перехода управляющих из страны в страну;

• проблемы при выборе стратегий структуры управления организации;

• вопросы с ценообразованием при внутрифирменном обмене полуфабрикатами и другими продуктами, произведенными в разных странах, а также трудности в измерении прибыльности или убыточности различных подразделений;

• проблемы с налогами компании при осуществлении переводных процедур;

• присутствие политического риска, связанного с вероятностью того, что зарубежные вклады предприятия могут быть скованы политикой правительства страны-хозяина.

Дата добавления: 2022-08-05; просмотров: 96; Нарушение авторских прав

§

Прямые иностранные инвестиции — это тот вид иностранных инвестиций, который применяется в мировой практике в наибольшем богатстве самых разнообразных форм.

Самые распространенные формы прямых иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой – это дочернее предприятие и совместное предприятие.

Дочернее предприятие инвестора предполагает два варианта стратегии развития: создание предприятия «с нуля» и покупка предприятия в стране, принимающей капитал.

Создание предприятия «с нуля» имеет множество преимуществ для иностранного инвестора:

— может стать более дешевой формой прямого проникновения, так как контроль над размерами и уровнем вовлечения в экономику страны-реципиента более интенсивен;

— это наиболее подходящий способ выхода на зарубежные рынки для малых фирм, которые имеют ограниченные финансовые ресурсы;

— позволяет при создании включать наиболее современные методы и технологии производства;

— не предполагает унаследование проблем приобретаемой национальной фирмы (фабрики, завода и пр.);

— не составляет проблемы с выбором места для внедряющейся фирмы и может быть найден участок с минимальной стоимостью;

— может сопровождаться предоставлением субсидий или налоговых скидок ввиду поддержки правительства в странах внедрения.

Однако стратегия создания дочернего предприятия в стране-реципиенте иностранного капитала путем покупки существующего предприятия также имеет немало преимуществ:

• позволяет осуществить быстрое проникновение на иностранный рынок;

• дает гораздо более быструю отдачу на используемый капитал;

• может предупредить действия фирмы-конкурента;

• помогает избежать ряда культурных, юридических и управленческих проблем;

• позволяет приобрести ключевые активы, такие как: управленческие навыки, торговые марки или сети распределения;

• не нарушает существующего конкурентного соотношения в стране-реципиенте инвестиций.

Совместное предприятие как вторая наиболее распространенная форма ПИИ в странах с переходной экономикой базируется на соглашении, согласно которому два или более партнеров владеют и управляют предприятие, которое обычно размещается в родной стране одного из партнеров[7].

Существует ряд причин, по которым компания считает выгодным создать совместное предприятие:

• экономия финансовых вложений обоих партнеров и снижение затрат;

• быстрое овладение каналами распределения, что уменьшает расходы на маркетинг;

• сохранение независимости двух сторон.

Структура совместных предприятий бывает двух типов.

Недолевые совместные предприятия. Это предприятия, в которых одна сторона предоставляет услуги другой. Сторона, предоставляющая услуги, обычно занимает более сильные позиции в управлении совместным предприятием, чем другая, однако подобная форма не очень широко распространена.

Долевые совместные предприятия. Такие предприятия предусматривают обоюдные финансовые вложения, производимые в деловое предприятие многонациональной компанией и местным партнером. В данном случае существует множество вариаций с точки зрения вложения финансов, передачи технического и другого опыта.

Совместные предприятия обеспечивают участникам бизнеса ряд преимуществ. Во-первых, партнеры могут дополнять друг друга и благодаря этому снижать риск, связанный с ведением бизнеса; примером может быть маленькая компания, которая обладает технологией, но не имеет производственных мощностей. Она, наиболее вероятно, войдет в соглашение с другой компанией, которая такими мощностями располагает. Во-вторых, фирма, имеющая ограниченные денежные средства, но значительный международный опыт, может составить команду с компанией, у которой достаточно средств, но мало опыта. В-третьих, совместное предприятие обеспечивает быстрый доступ к сетям распределения продукции. В-четвертых, совместные предприятия обладают высокой адаптивностью, поэтому их создание является часто используемым средством организации предпринимательства в странах с формируемой рыночной экономикой.

Кроме рассмотренных форм прямых иностранных инвестиций, в мировой практике сложились и другие, классифицируемые в теории как инвестиционные соглашения, среди которых выделяют:

1) соглашения о поручительской переработке сырья на давальческой основе и сборке готовых изделий из деталей и узлов заказчика[8];

2) проекты на компенсационной основе, предусматривающие прямое предоставление иностранной компанией оборудования, технологии, технического содействия или кредитов на приобретение перечисленных выше необходимых элементов производственного процесса[9];

3) лизинг, или долгосрочная аренда;

4) лицензионные соглашения — форма, приобретающая первостепенное значение в международных экономических отношениях. Она заключается в передаче иностранным инвестором патентованной информации, ноу-хау, промышленных образцов и полезных моделей, товарных знаков и знаков обслуживания и получении им согласованного вознаграждения после освоения импортером объекта соглашения и получения связанной с этим прибыли;

5) соглашения под возвращаемый залог. Ряд стран успешно реализует программы, в соответствии с которыми иностранные инвесторы могут создавать местные сборочные предприятия с использованием местных сборочных компонентов. На них осуществляется сборка или другие операции, а затем готовая продукция (вся или большая часть) реэкспортируется. Как правило, эти местные предприятия освобождаются от уплаты налогов и пошлины на производственные затраты и готовую продукцию. Для того чтобы гарантировать, что они реэкспортируют свою продукцию, эти фирмы должны оставить в таможенном органе залог, который возвращается им при экспорте готовой продукции. Такая форма сотрудничества особенно широко применяется в легкой промышленности;

6) концессия, при которой производится передача частным национальным и (или) иностранным инвесторам на возмездной основе на определенный срок права на осуществление на территории страны-реципиента капитала отдельного вида деятельности, на которую распространяется исключительное право государства, либо права пользования имуществом, находящимся в собственности принимающего капитал государства;

7) соглашения о разделе продукции – это соглашения о капиталовложениях в нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность, причем капиталовложениях крупных, рассчитанных на длительный период (рисунок 5).

Рисунок 5. Схема раздела продукции

8) соглашения о сдаче предприятия под управление. Многие компании обладают уникальным опытом в области организации управления предприятиями. Особенно это важно в сфере услуг (гостиницы, общественное питание, транспорт и др.). При этом необходимые знания передаются национальным менеджерам, то есть осуществляются «инвестиции в людей»;

9) договор о франшизе (франчайзинг) – это деловое соглашение, по которому одна сторона разрешает другой вести деятельность, используя ее товарный знак, логотип, продукцию, а также методы ведения операций в обмен на вознаграждение. Если лицензирование связано с производственным компонентом деятельности, то договор о франшизе связан со сбытом.

Часто франшиза используется в розничной торговле, гостиничном деле, работе закусочных (например, McDonald’s). Договор о франшизе обычно требует выплаты вознаграждения вперед, а затем — процентов с прибыли. В обмен на это предоставляющая привилегию сторона обеспечит необходимую помощь и в то же время может требовать закупки товаров или поставок, чтобы поддерживался уровень качества. В случае прямого инвестирования вознаграждение выплачивается после налаживания деятельности и получения прибыли.

Дата добавления: 2022-08-05; просмотров: 57; Нарушение авторских прав

§

Слияние происходит тогда, когда суммарные операции и активы двух компаний сливаются путем помещения их под контроль руководства новой компании, находящейся в совместном владении акционеров исходных компаний.

Приобретение или поглощение имеет место там, где одна компания получает контроль над другой путем приобретения контрольного пакета акций с правом решающего голоса.

Основной причиной для слияния или приобретения должно быть стремление достичь синергии, т.е. эффекта, при котором ценность объединенного предприятия больше, чем сумма отдельных частей, из которых оно состоит. Но синергия достигается не всегда — либо потому, что объединение двух компаний изначально не имело смысла, либо — что более распространено — потому, что имевшиеся возможности для достижения синергии не реализуются.

Приобретения и слияния могут происходить в следующих формах:

Горизонтальная интеграция возникает при слиянии фирм, которые функционируют в одной области деятельности и на одном и том же этапе производственного цикла, например, объединение или слияние двух производителей кондитерских изделий или двух или нескольких розничных торговцев.

Вертикальная интеграция — это слияние фирм, которые функционируют в одной сфере деятельности, но на различных этапах производственного цикла. Такая интеграция может быть либо прямой, направленной на расширение рынка сбыта, либо обратной, направленной на подчинение поставщика сырья или комплектующих частей.

Диверсификация возникает тогда, когда в слиянии или приобретении участвуют фирмы, функционирующие в несвязанных областях деятельности.

Мотивы к слияниям и приобретениям можно подразделить на оборонительные, когда намерение может состоять в том, чтобы защитить положение компании от неблагоприятных рыночных условий или «хищников», и наступательные, когда намерение состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами над выявленными слабостями других компаний или отраслей.

Оборонительные мотивы слияний и приобретений могут включать как горизонтальную, так и вертикальную интеграцию.

Основными оборонительными мотивами для горизонтальной интеграции являются: эффект масштаба; устранение избыточных мощностей; поддержание цены; устранение конкуренции; обеспечение роста; приобретение управления; приобретение разработок (патентных и исследовательских).

Эффект масштаба позволяет достичь синергизма посредством повышения эффективности использования ресурсов за счет устранение дублирующих операций. Мотив устранения избыточных мощностей актуален, если две или более компаний не могут полностью использовать свои ресурсы. Объединение может помочь им устранить избыточные мощности и сделать совокупное производство более эффективным. Поддержание цены можно обеспечить путем приобретения компании конкурентов. Стратегия устранения конкуренции направлена на достижение господства на рынке.