3. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса

В предыдущем параграфе мы отмечали, что совокупный спрос (Y), стимулировать который предлагается в рамках кейнсианского подхода, состоит из спроса на потребительские товары (С), на инвестиции (I), правительственных расходов (G) и чистого экспорта (Хn):

Согласно классической концепции уровень совокупных расходов, определяемый совокупным доходом, всегда достаточен для закупки продукции, произведенной в условиях полной занятости. Кейнсианский подход, поставив под сомнение данное утверждение, исходит из того, что объем спроса отдельных экономических субъектов формируется под воздействием разных побудительных мотивов, включая психологические факторы.

Со времен Кейнса в инструментарий экономической науки вошли понятия «склонность», «ожидания», «предпочтения» и т.п. Данные понятия уже в виде конкретных экономических показателей позволяют не просто учитывать психологические факторы, но и измерять их влияние при анализе макроэкономического равновесия.

Потребление как составная часть AD

Итак, посмотрим внимательнее на компоненты совокупных расходов. Начнем со спроса на потребительские товары — важнейшей составляющей совокупного спроса (С). На потребление приходится, как правило, больше 50% общей величины совокупного спроса. Эта величина колеблется в разных странах от 68% в США до » 52% в Швеции и России.

Но значительные социальные программы в Швеции и их малый удельный вес в постреформенной России приводят ситуацию с расходами населения на потребление к разным последствиям, несмотря на схожесть показателей. Потребительский спрос определяется как платежеспособный спрос, или как сумма денег, которая тратится населением на приобретение потребительских благ.

Спрос зависит от многих факторов, включая уровень цен, экономические ожидания, накопленное богатство, традиции в обществе, уровень налогообложения, политическую, а также демографическую ситуацию, привычки людей, ставки процента по потребительским кредитам, ожидания инфляции и др.

Структура потребления как отдельного человека, так и семьи достаточно индивидуальна. Люди тратят деньги в соответствии со своим доходом и укладом жизни. Однако есть и некоторые общие приоритеты. Так, нетрудно представить расходы любой семьи по степени их значимости, на питание, одежду, жилье, транспорт, медицину, образование.

Модели потребительского поведения

Существуют некие усредненные модели поведения потребителей, например такие, как схемы Энгеля, по имени открывшего их статистика XIX в. Эрнеста Энгеля. Их называют также «качественными схемами поведения». В соответствии с ними по мере роста доходов общее потребление благ нарастает, но в разных пропорциях.

Интерес к потребительскому поведению постоянно присутствует в экономической науке. Можно отметить вклад в разработку этой проблемы С. Кузнеца, проверявшего на основе статистических материалов концепцию Кейнса. Среди наиболее известных моделей потребительского поведения:

- модель межвременного потребительского выбора И. Фишера;

- теория «жизненного цикла» Ф. Модельяни;

- теория перманентного дохода М. Фридмена.

Названные модели связывают поведение потребителей с доходом, по -разному трактуя причины изменения в потребительском поведении.

Итак, потребительское поведение изменяется под воздействием многих факторов, главным из которых является личный располагаемый доход. Определим потребление как часть дохода, которая используется для приобретения товаров и услуг.

Сбережения как составная часть дохода

Непотребляемую часть дохода или часть, остающуюся после осуществления всех потребительских расходов, составляют сбережения, т.е. сберегаемая часть дохода.

Если представители классической школы связывали стремление населения к сбережению с величиной процентной ставки, то Кейнс отметил, что склонность населения сберегать обусловлена прежде всего изменениями в доходе. Помимо дохода стремление к сбережению формируется под влиянием большого спектра разнообразных причин — от желания обеспечить себе экономическую независимость, скопить деньги на старость, решить проблемы подрастающих детей и так далее, вплоть до элементарной скупости.

Объем национальных сбережений — важнейший показатель развития экономики. Это один из 10 агрегатов СНС наряду с такими, как ВВП, ВНД и пр. Он требуется не только для анализа уровня жизни, но и как один из источников финансирования инвестиций. Не случайно в развитых странах весьма бережно относятся к сбережениям граждан.

Правительства практически всех развитых стран стараются стимулировать население к сбережению, освобождая процентный доход от налога, как в Японии, или выплачивая дополнительные премии по сберегательным счетам на длительный срок, как в Германии. Тем самым государства пытаются способствовать росту инвестиций и в целом экономическому росту.

Из российской практики: Склонность российского населения к сбережениям

Функции потребления и сбережения

Общий уровень и динамику потребления и сбережений исследуют с помощью таких инструментов, как функция потребления и функция сбережения:

- потребление (С) как функция дохода (Y):

- сбережения (S), равные разнице между доходом (Y) и потреблением (С):

S = Y — C, или S = Y — f(Y).

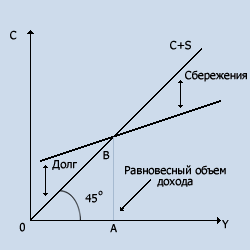

Можно дать графическую интерпретацию данным функциям. Функция потребления показывает зависимость потребления от располагаемого дохода. Если бы весь доход шел на потребление, то ситуация характеризовалась бы прямой под углом 45° в координатах «доходы — расходы «.

Рост дохода за пределы указанной величины позволит не только увеличить потребление, но и сберегать часть дохода (S). Уменьшение дохода ведет к тому, что приходится расходовать сбережения предыдущих периодов (отрицательные сбережения).

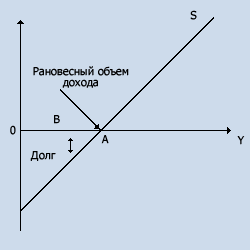

Графическая интерпретация функции сбережения, т.е. сбережения от располагаемого дохода, представляет собой как бы зеркальное отражение функции потребления (рис. 2.7). Построенная в координатах «сбережения — доход», она наглядно демонстрирует описанные выше ситуации в потребительском поведении, возникающие при изменении дохода — нулевое (точка Е), отрицательное (слева от точки Е) и положительное (справа от точки Е) сбережения (рис. 2.8).

Склонность к потреблению и сбережению

Для того чтобы выяснить, от чего зависит угол наклона функций потребления и сбережения, необходимо ознакомиться с показателями, характеризующими тенденции изменения потребления и сбережения по мере роста доходов. Это так называемые склонность к потреблению и к сбережению.

Названные понятия введены Дж. М. Кейнсом, который писал по поводу одного из них: «Основной психологический закон, на который мы можем положиться не только «apriori», исходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального изучения опыта, состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той мере, в какой растет доход».

Итак, показатели, отражающие психологический фактор и характеризующие склонность населения к потреблению и сбережению, можно выразить следующим образом.

Средняя склонность к потреблению и сбережению:

- а) средняя склонность к потреблению (average propensity to consume — APC), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на потребление;

- средняя склонность к сбережению (average propensity to save — APS), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на сбережения.

Показатели, которые мы описали выше, важны для характеристики тенденций в потребительских расходах. Так, по мере роста располагаемого дохода доля дохода, направленная на потребление, уменьшается, т.е. АРС уменьшается, а APS , напротив, увеличивается, что отражает ситуацию увеличения сбережений у потребителей по мере роста дохода — богатые люди имеют больше возможности сберегать, чем бедные.

Предельная склонность к потреблению и сбережению

Но возникает вопрос, что происходит с потреблением и сбережением, когда изменяется доход. Для ответа на него используются показатели, характеризующие реакцию потребителя на изменение дохода.

Предельная склонность к потреблению и сбережению:

- предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume — MPC), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть прироста дохода (DY) используется на прирост потребления (DС) или какова доля прироста расходов на потребление при любом изменении располагаемого дохода;

- предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save — MPS), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть прироста дохода (DY) используется на прирост сбережения (DS) или какова доля прироста расходов на сбережения при любом изменении располагаемого дохода.

Сумма предельной склонности к потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению ( MPS ) для любого изменения дохода всегда равна единице:

Это дает возможность выражать один показатель посредством другого:

MPC MPS = 1, или MPS = 1 — MPC .

Показатели предельной склонности к сбережению ( MPS ) и предельной склонности к потреблению ( MPC ) не менее значимы при анализе макроэкономического равновесия, чем предельные величины в микроэкономике, в которой маржинализм стал основным методом анализа.

Так, функции потребления и сбережения с использованием показателей MPC и MPS могут быть представлены в следующем виде.

Сбережения и инвестиции: их функции и графики. склонность к сбережениям.

СБЕРЕЖЕНИЯ — часть денежных доходов населения, которую люди откладывают для будущих покупок, удовлетворения будущих потребностей; представляют разницу между располагаемым доходом и потребительскими расходами.

Экономическое значение сбережения заключается в его отношении к инвестициям, т.е. производству реального капитала. Сбережения составляют основу для инвестиций.

Под склонностью к сбережению понимается один из психологических факторов, означающий желание человека сберегать.

Различают сбережения частные (личные), государственные и сбережения иностранного сектора. Аналитические значения этих показателей описываются в Системе Национальных Счетов.

Инвести́ции — долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода.

С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на потребление или сбережение. Простое сбережение изымает средства из оборота и создаёт предпосылки для кризисов. Инвестирование вовлекает в оборот сбережения. Оно может происходить напрямую или косвенно (размещение временно свободных средств на депозит в банк, который уже сам инвестирует).

Современная экономическая наука рассматривает сбережения как основу инвестиций.

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала частным сектором и государством внутри страны и за границей в разные отрасли экономики и ценные бумаги. Инвестиции складываются из затрат на увеличение средств производства, увеличение вкладов, затрат на покупку акций населением. Политика инвестиций отражается на смене фаз экономических циклов.

…

Различают совокупные инвестиции и чистые инвестиции.

Чистые инвестиции — это разница между совокупными инвестициями и амортизацией. Экономический рост возможен только за счет чистых инвестиций. Для растущей экономики совокупные инвестиции больше амортизации. Для статичной экономики совокупные инвестиции равны амортизации. Для экономики со сниженной деловой активностью амортизационные отчисления превышают совокупные инвестиции.

Кроме того, имеются продуктивные и непродуктивные инвестиции. Продуктивные — это капитальные затраты на здания, сооружения, оборудование. Непродуктивные — это финансовые инвестиции (покупка акций). Взаимосвязь дохода и потребления, дохода и сбережений, дохода и инвестиций можно показать графически. На рис. 48 на осях координат отложены величины потребления (по вертикали) и дохода после уплаты налогов (по горизонтали). Прямая, проведенная из начала координат под углом 45o, показывает, что в каждой точке Доход после уплаты налогов равен потреблению.

На рис. 49 изображена кривая сбережений, каждая точка которой равна вертикальной разнице между биссектрисой и кривой потребления.

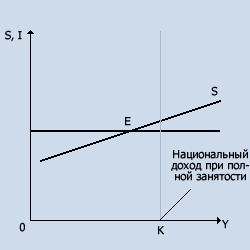

сбережения составляют основу инвестиций. Экономика находится в равновесии в точке, где сбережения равны объему инвестиций. Покажем это графически. Для простоты предположим, что независимо от уровня дохода общества возможности инвестирования из года в год постоянны. Тогда график инвестиций будет представлен горизонтальной прямой (рис. 50).

В точке Е — точке пересечения кривых сбережений и инвестиций — система находится в равновесии и имеет тенденцию к устойчивости.

Планируемые и фактические расходы. Равновесие на национальном рынке в Кейнсианской модели совокупных доходов и расходов.

Кейнсианский подход к макроэкономическому равновесию

Специфика данного подхода заключается в следующем:

— равновесие национального дохода возможно и в условиях полной занятости;

— жесткость цен;

— сбережения являются функцией дохода, т.е. S=Сo (1-МРС) х Y, то инвестиции и сбережения определяются разными факторами. Если вспомнить, что произведенный национальный доход определяется как Y=С S, а используемый НД-Y=С I, то тогда С I=С S, и можно записать, что I(r)=S(Y), где r — рыночная норма процента.

Данное равенство и является условием макроэкономического равновесия.

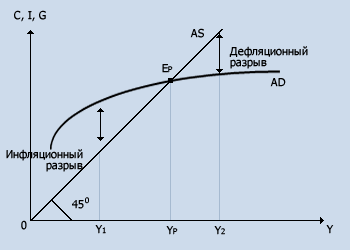

Наряду с классической моделью равенства совокупного спроса и совокупного предложения можно вывести вариант равновесия в модели «доходы-расходы», называемую еще «кейнсианский крест» (см. рис. 61).

Точка Е0 на рис. 61 показывает такое положение равновесия национальной экономики, когда НД равен потребительским расходам, а S=0, т.е. ситуация стагнирующей экономики. При добавлении частных инвестиций (Y=С I), а затем и государственных расходов (Y=С I О) национальная экономика будет стремиться к состоянию полной занятости (Р).

Данное состояние может наступить и под воздействием эффекта мультипликатора, о чем речь шла выше.

Рис.61. Кейнисанский крест

Следует отметить, что увеличение предельной склонности к сбережению при увеличении уровня НД не всегда благоприятно отражается на состоянии национальной экономики. В условиях стагнирующей экономики (т.е. в период застоя всей экономической деятельности) в сочетании с неполной занятостью сокращение потребления приведет к затовариванию и снижению национального дохода, т.е. проявляется «парадокс бережливости».

Графически нарушение макроравновесия будет иметь вид, отображенный на рис.62.

Рис.62. Нарушений макроравновесия

В положении Y1 при АD>АS в условиях полной занятости происходит инфляционный разрыв, т.е. I>S, следовательно, недостаток сбережений понизит уровень инвестиций, в результате чего снижается производство, которое при растущем спросе усиливает инфляцию.

В положении Y2 при АS>АD в условиях полной занятости происходит дефляционный разрыв, т.е. S>I. Данную ситуацию характеризует рост производства при низком текущем спросе, что приводит национальную экономику в состояние спада.

Макроэкономическое равновесие возможно Ep, при HД=Yр, где АS=АD и I=S.

Свойства макроэкономического равновесия:

1. Инфляция всегда является следствием превышения совокупного спроса над совокупным предложением, так как при отсутствии превышения совокупного спроса нет основания для роста цен. Хотя превышение совокупного спроса может происходить по различным причинам, в том числе и вследствие дефицита госбюджета и денежной экспансии

2. Макроэкономическое равновесие не гарантирует полной занятости.

3. В состоянии макроэкономического равновесия объем импорта может превышать объем экспорта, следовательно государство накапливает внешний долг. В противоположной ситуации увеличиваются валютные запасы.

4. В условиях макроэкономического равновесия правительство несет расходы по предоставлению общественных товаров и услуг своим гражданам. Если государственные затраты превышают поступление от налогов, дефицит финансируется или за счет внешних займов, или за счет дополнительной эмиссии денег. Такое положение сказывается на состоянии совокупного спроса и совокупного предложения, о чем будет рассказано в других главах.

§

Основные инструменты и методы, которыми может пользоваться Банк России при разработке и реализации денежно-кредитной политики, определены Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». К ним относятся:

• ставки процента по операциям Банка России;

• нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);

• операции на открытом рынке;

• рефинансирование кредитных организаций;

• валютные интервенции;

• установление ориентиров роста денежной массы,

• прямые количественные ограничения;

• эмиссия облигаций от своего имени.

Процентная политика Центрального банка РФ используется для воздействия на рыночные ставки процента. Банк России может устанавливать одну или несколько ставок процента по различным видам операций или проводить процентную политику без их фиксации. Ставки процента Центрального банка РФ — это минимальные ставки, по которым он осуществляет свои операции.

Важной особенностью процесса регулирования ставок процента в экономике в настоящее время является то, что Центральный банк РФ не оказывает непосредственного воздействия на рыночные ставки процента, в частности на ставки по операциям банков со своими клиентами, которые определяются количеством денег в обращении, эффективностью посреднической деятельности банков, развитием и стабильным функционированием финансовых рынков. Влияние Центрального банка РФ на уровень ставок процента осуществляется в основном посредством регулирования денежного предложения и принятия мер по повышению устойчивости и эффективности банковской системы. В этих условиях ставка рефинансирования Центрального банка РФ является для коммерческих банков лишь ориентиром, отражающим характер проводимой денежно-кредитной политики. Коммерческие банки, заключая кредитные и депозитные договоры, отнюдь не руководствуются ставкой рефинансирования Банка России. Устанавливаемые ими ставки процента по кредитам реально определяются стоимостью привлеченных ресурсов, уровнем прочих расходов банка, уровнем кредитных рисков, планируемой нормой прибыли. Ставки процента Банка России пока не оказывают адекватного влияния на ставку межбанковского рынка, который остается узким из-за сохраняющегося взаимного недоверия банков. Этот же фактор наряду с отсутствием единого рынка межбанковских кредитов и должной конкуренции в банковском секторе ограничивает роль ставки межбанковского рынка (на которую Банк России может оказать прямое влияние, предоставляя банкам кредиты по официальным ставкам) в формировании ставок по депозитам и кредитам для клиентов банков.

…

Политику резервных требований Банк России использует как механизм регулирования общей ликвидности банковской системы и для контроля денежных агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора. Резервные требования устанавливаются для ограничения кредитных возможностей кредитных организаций и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении.

Центральный банк РФ, устанавливая и изменяя нормативы обязательных резервов, воздействует на объем и структуру привлеченных кредитными организациями ресурсов, а следовательно, оказывает влияние на их кредитную политику. Уменьшение Центральным банком РФ норм резервирования позволяет коммерческим банкам шире использовать сформированные кредитные ресурсы; увеличение ими кредитных вложений ведет к росту денежной массы, а в условиях спада производства стимулирует инфляционные процессы в экономике. Если объем денежной массы превышает установленные Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики ориентиры, то Центральный банк РФ проводит политику кредитной рестрикции путем увеличения нормативов обязательных резервов, вынуждая банки сократить объем активных операций.

Размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации, а также порядок их депонирования устанавливаются Советом директоров Банка России и периодически пересматриваются в соответствии с целями проводимой денежно-кредитной политики. С января 2000 г. действуют следующие нормативы обязательных резервов:

• по привлеченным средствам юридических лиц в валюте РФ и привлеченным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте — 10%;

• по денежным средствам физических лиц, привлеченным во вклады (депозиты), в валюте РФ — 7%.

В течение 2000—2002 гг. Банк России не прибегал к изменению норм обязательных резервов.

Операции на открытом рынке — это операции по купле-продаже Банком России государственных облигаций, казначейских векселей и прочих государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки. Лимит операций на открытом рынке утверждается Советом директоров Банка России. Покупая у коммерческих банков ценные бумаги, Центральный банк РФ высвобождает их ликвидность и расширяет возможности для кредитования. При продаже ценных бумаг, наоборот, происходит сокращение свободных резервов банковской системы и уменьшается ее потенциал для кредитования экономики.

Для практики проведения Центральным банком РФ операций на открытом рынке важно определить список ценных бумаг, операции с которыми позволят достичь поставленных целей. Эти бумаги должны соответствовать трем основным критериям:

• низкий кредитный риск, позволяющий Центральному банку РФ поддерживать принимаемый на себя размер риска на допустимом уровне без использования залога и иных методов его снижения;

• высокая ликвидность, при которой даже значительные по объемам операции Центрального банка РФ с отдельно взятым видом ценных бумаг не могут стать источником ощутимого колебания их котировок. Высокая ликвидность предполагает как значительный объем находящихся в обращении ценных бумаг, так и широкий круг их владельцев;

• обращение на организованном рынке. Последний обеспечивает высокоэффективную систему контроля и подавления рисков, возникающих в процессе заключения сделок, а также систему допуска участников на рынок. Основными видами рисков в ходе заключения сделок с ценными бумагами являются кредитный (или риск контрагента) и операционный. Контроль и подавление первого вида риска на организованном рынке реализуется путем внедрения системы поставки против платежа (ППП), а второго — проработкой и регламентацией соответствующих операционных процедур. Участниками организованного рынка могут быть лишь организации, получившие соответствующую лицензию и являющиеся в силу этого объектом контроля, что наряду с высокой ликвидностью рынка предотвращает манипулирование ценами.

Банк России использует в настоящее время для операций на открытом рынке исключительно государственные ценные бумаги — ГКО и ОФЗ. В некоторых западных странах для операций на открытом рынке используются наряду с государственными и высококлассные корпоративные ценные бумаги.

Операции на открытом рынке подразделяются на операции купли-продажи и с обратным выкупом (сделки РЕПО). Сделка РЕПО состоит из двух частей: в первой части одна сторона продает другой стороне ценные бумаги и одновременно берет на себя обязательства выкупить их в определенный срок (либо по требованию второй стороны), во второй части происходит обратная покупка ценных бумаг по цене, отличной от цены первоначальной продажи. Разница между ценами и представляет тот доход, который получает покупатель ценных бумаг по первой части РЕПО (продавец денежных средств). Юридически договор между участниками сделки РЕПО является особым видом договора купли-продажи, в котором стороны поочередно являются продавцами и покупателями.

Преимущества РЕПО по сравнению с другими инструментами денежно-кредитной политики заключаются в том, что они, во-первых, обеспечивают финансовую систему ликвидностью на некоторый срок, по истечении которого нет необходимости вновь выходить на рынок, чтобы изъять из обращения избыточную денежную массу; во-вторых, ценные бумаги, выступающие в качестве объекта сделки, не выходят из оборота, а продолжают в нем участвовать. Мировой опыт показывает, что операции РЕПО являются наиболее действенным инструментом достижения оперативных целей денежно-кредитной политики.

Под рефинансированием коммерческих банков понимается кредитование Банком России кредитных организаций, в том числе учет и переучет векселей. Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам для пополнения их ликвидности и расширения ресурсной базы. В настоящее время Банк России предоставляет банкам, заключившим Генеральный кредитный договор, при условии предварительной блокировки ценных бумаг на разделе «Блокировано Банком России» счета Депо банка в уполномоченном Депозитарии, следующие виды обеспеченных кредитов: внутридневные, овернайт, ломбардные. Обеспечением данных кредитов являются государственные ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России.

Составной частью проводимой Банком России политики рефинансирования являются его депозитные операции с кредитными организациями. Цель этих операций — изъятие излишней ликвидности банковской системы путем привлечения на депозитные счета в Банке России свободных денежных средств кредитных организаций. Банк России проводит депозитные операции с использованием следующих механизмов:

• проведения депозитных аукционов;

• проведения депозитных операций по фиксированной ставке процента;

• приема в депозит средств банков, заключивших с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте РФ с использованием системы «Рейтерс-дилинг»;

• приема в депозит средств банков на основе отдельного соглашения, определяющего условия депозита.

Банк России оставляет за собой право выбирать банки-контрагенты, с которыми он осуществляет депозитные операции, а также приостанавливает действие Генерального соглашения на неопределенный срок без предварительного уведомления последнего (по причинам невыполнения банком обязательных резервных требований Банка России, при наличии просроченной задолженности по кредитам Банка России и (или) по другим причинам).

Дата и способ проведения депозитных аукционов и проведение депозитных операций по фиксированной ставке процента определяется Банком России. Депозитные аукционы проводятся Банком России в Москве как процентный конкурс договоров-заявок банков. Основные условия размещения банком денежных средств в депозит оформляются двухсторонним договором-заявкой. Проценты по депозитам начисляются по формуле простых процентов за период фактического срока привлечения средств исходя из количества календарных дней в году. Досрочное изъятие банком средств и пролонгация депозитов не допускаются.

При проведении Банком России депозитной операции по фиксированной ставке процента банки направляют в уполномоченные учреждения Банка России соответствующие договора-заявки. При принятии решения о проведении депозитного аукциона

(депозитной операции по фиксированной ставке процента) Банк России публикует официальное сообщение в Вестнике Банка России, в котором указываются основные условия проводимых операций.

Аукционы могут проводиться по американскому (по предложенным банками ставкам) и голландскому (по ставке отсечения) способам. Проведение Банком России депозитных операций с использованием системы «Рейтерс-дилинг» осуществляется на следующих стандартных условиях: «Овернайт», «Томнекст», «1 неделя», «2 недели» и других стандартных условиях, объявленных Банком России. Факт заключения Банком России и банком-контрагентом депозитной сделки по системе «Рейтерс-дилинг» подтверждается документарным подтверждением переговоров. В нем указываются основные условия заключения сделки: сумма депозита; ставка процента по депозиту (в процентах годовых), стандартное условие, на котором заключена депозитная сделка; дата и время ее заключения; дата размещения денежных средств банка в депозит, открываемый в Банке России; дата возврата суммы депозита и уплаты процентов на корреспондентский счет банка, отрытый в подразделении расчетной сети Банка России; реквизиты корреспондентского счета банка; реквизиты депозитного счета, открытого банку в Банке России.

Депозитные операции по привлечению средств банков на счета в Банке России являются наряду с валютными интервенциями главным инструментом контроля над денежными показателями. Банк России использует депозитные операции для регулирования не только краткосрочной ликвидности банков, но и их ликвидности в среднесрочной перспективе. Они являются средством абсорбирования ликвидности банковской системы. В 2002 г. генеральные соглашения о проведении депозитных операций через систему «Рейтерс-дилинг» были заключены со 165 банками 9 регионов России. Депозиты привлекались на срок от одного дня до трех месяцев по фиксированным ставкам, а также на условиях «до востребования», что позволило Банку России воздействовать на общий уровень ликвидности банковской системы. Уровень ставок процента по депозитным операциям Банка России колебался от 0,6 до 14,5% годовых. В последующие годы предполагается расширить круг банков — участников депозитных операций путем снижения установленных лимитов привлечения средств в депозиты, подключения к системе «Рейтерс-дилинг» региональных банков, а также путем проведения депозитных операций с банками всех регионов РФ.

Валютные интервенции — это операции Банка России по покупке-продаже иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынках для воздействия на курс рубля и суммарный спрос и предложение денег. Осуществление интервенций на валютном рынке может преследовать различные цели, в том числе: удержание курса на заданном уровне (в диапазоне), сглаживание его резких колебаний, обеспечение требуемой динамики курса, пополнение валютных резервов Банка России. В настоящее время валютные интервенции используются Банком России как инструмент контроля за денежными показателями. Приток (или отток) ликвидности банковской системы за счет интервенций на валютном рынке напрямую зависит от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры и его нельзя полностью нивелировать только за счет курсовой политики.

Для реализации денежно-кредитной политики Банк России может от своего имени осуществлять эмиссию облигаций, которые подлежат размещению и обращению среди кредитных организаций. При этом предельный размер общей номинальной стоимости облигаций Банка России всех выпусков, не погашенных на дату принятия Советом директоров решения об очередном выпуске облигаций, устанавливается как разница между максимально возможной суммой обязательных резервов кредитных организаций и суммой этих резервов, определенной исходя из действующего норматива резервирования.

Имеющийся опыт эмиссии облигаций Банка России (ОБР) продемонстрировал невозможность оперативно воздействовать на уровень банковской ликвидности с помощью этого инструмента, поскольку существующий порядок эмиссии и обращения ОБР устанавливает слишком большой временной лаг между принятием Банком России решения и проведением операции. Поэтому в настоящее время (с 2002 г.) операции по выпуску Банком России собственных облигаций не проводятся.

Исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы. В настоящее время, как было изложено выше, Банк России в качестве промежуточного ориентира денежно-кредитной политики использует денежный агрегат М2. Этот показатель служит монетарным индикатором, который с определенным краткосрочным временным лагом оказывает влияние на инфляцию. Но с учетом отмеченного нами ослабления статистической зависимости между темпами роста денежной массы и индексом цен Банк России в то же время считает возможным выход за границы расчетных параметров роста денежного агрегата М2. Это означает, что отклонения фактического увеличения объема денежной массы от прогнозных количественных ориентиров в коротком периоде не влечет за собой немедленной автоматической корректировки денежной политики.

Прямые количественные ограничения могут применяться Банком России в исключительных случаях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики после консультаций с Правительством РФ. Они представляют собой административные методы, к которым относятся:

• установление кредитным организациям лимитов на предоставление кредитов и привлечение средств, определение видов обеспечения активных операций банков, ограничения на осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций;

• введение предельных размеров ставок процента по предоставляемым банками кредитам, определение размера комиссионного вознаграждения и тарифов за оказание отдельных видов банковских услуг. Эта мера практиковалась Центральным банком РФ в 1991 г., когда для коммерческих банков была установлена предельная ставка по выдаваемым ими кредитам в размере 25% годовых;

• установление фиксированного соотношения ставок процента коммерческих банков и официальных ставок, прямое ограничение размера кредитной маржи (разницы между ценой приобретения ресурсов и их последующей перепродажи в виде кредита или разницы между средними ставками процента по активным и пассивным операциям банков). Так, при предоставлении Банком России централизованных кредитных ресурсов коммерческим банкам (до февраля 1994 г.) устанавливался предельный размер маржи, которая независимо от роста ставки рефинансирования должна была составлять три процентных пункта.

В настоящее время Банком России прямые количественные ограничения не применяются.

Принятие текущих решений в области денежно-кредитной политики о величине резервных требований, изменении ставок процента Банка России, определении лимитов операций на открытом рынке, условий и порядка предоставления кредитов и других входит в компетенцию Совета директоров Банка России.

§

Модель IS-LM (инвестиции (I), сбережения (S), предпочтение ликвидности (L), деньги (M)) – модель товарно-денежного равновесия, позволяющая выявить экономические факторы, определяющие функцию совокупного спроса (AD).

Модель позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента (r) и дохода (Y), при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. Поэтому модель IS-LM является конкретизацией модели AD-AS.

Модель, разработанная английским экономистом Дж. Хиксом (последователь Дж.М. Кейнса), базируется на кейнсианских теоретических положениях, согласно которым национальной объем производства (ВНП) равен национальному доходу (Y).

Для построения модели IS-LM необходимо определить параметры, связывающие товарный и денежный рынки.

Основной параметр товарного рынка – ВНП (Y), который определяет спрос на деньги для сделок (Dt), а значит и общий спрос на деньги (Dm) и r, при которой достигается равновесие на денежном рынке. В свою очередь уровень r влияет на объем плановых I, составляющих совокупные расходы (AD=C I G Xn).

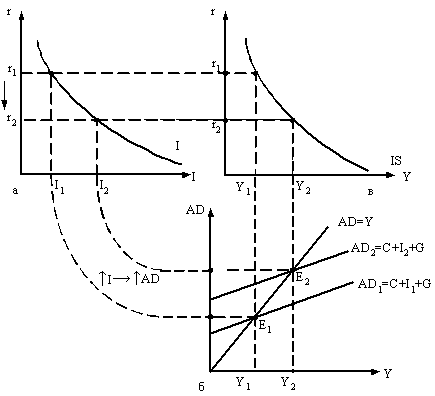

Согласно Кейнсу равновесие на рынке товаров определяется AD= Y. Таким образом денежный и товарный рынки взаимосвязаны через Y, I, r (рис. 34.1).

Товарный рынок. Снижение процентной ставки (r1->r2) приводит к росту плановых инвестиций (I1->I2) (рис. 34.1,а), а следовательно, и к росту совокупных расходов (AD1->AD2) (рис. 34.1,б), что приводит к достижению нового равновесного национального дохода Y 2 (т. Е2)

…

Рис.34.1. Равновесие на товарном рынке. Кривая IS

Таким образом мы получили кривую IS, имеющую нисходящий вид (обратная зависимость между уровнем r и величиной AD, а также Y. Кривая IS отражает все соотношения между Y и r, при которых товарный рынок находится в равновесии (все точки вне ее – неравновесие товарного рынка).

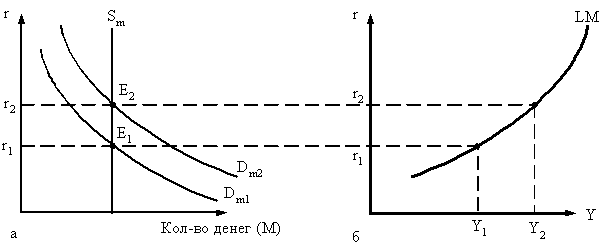

Денежный рынок. Рост национального дохода (Y1->Y2) увеличивает спрос на деньги (Dm1 -> Dm2). При неизменном предложении денег (Sm) это приводит к росту r (рис. 34.2,а). Таким образом, при национальном доходе Y2 (рис. 34.2,б)

Рис. 34.2. Равновесие денежного рынка. Кривая LM

кривая LM имеет положительный наклон (прямая зависимость между Y и r) и отражает равновесие денежного рынка.

Изменение положения IS может быть вызвано изменением потребления, государственных расходов, чистых налогов. Смещение LM – изменением спроса на деньги, предложением денег.

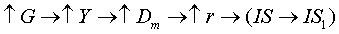

Рост государственных расходов (G – объект регулирования фискальной политики) влияет на рост совокупных расходов (AD), что увеличивает национальный объем производства (Y). Это приводит к сдвигу IS в положительный IS1 – новое равновесие в т. E1 (рис. 34.3,а). Рост национального дохода (Y) увеличивает спрос на деньги, что ведет к росту r – новое равновесие:

Рис. 34.3. Сдвиг кривых IS и LM

Таким образом модель IS-LM показывает, что рост государственных расходов вызывает увеличение объема национального производства (Y -> Y1) и рост процентной ставки (r -> r1).

Причем Y возрастает в меньшей степени, чем можно было ожидать. Это связано с ростом r, которая снижает мультипликационный эффект государственных расходов: прирост G частично вытесняет I (эффект вытеснения). Эффект вытеснения снижает эффективность стимулирующей фискальной политики.

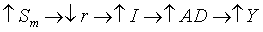

Увеличение предложения денег, превышающее спрос, приводит к понижению r. Это приводит к сдвигу LM в положение LM1 (рис. 34.3,б). На товарном рынке при снижении r увеличивается I, что приводит к росту AD и в конечном итоге к росту национального дохода (Y). Причем с учетом мультипликационного эффекта, национальный доход увеличивается до Y1 (Dr<DY).

Таким образом, стимулирующая денежно-кредитная политика привела к понижению r и более высокому национальному доходу (Y1). Следовательно, в модели IS-LM изменения в предложении денег влияют на уровень равновесия национального дохода.

21.Эффективность фискальной и денежно-кредитной политики. Варианты их сочетания.

Денежно-кредитная политика – это комбинация целей и средств (институтов), с помощью которых ее носитель (как правило центральный банк страны) посредством регулирования денег, а также косвенно спроса на деньги и кредит стремится достигнуть целей общеэкономической политики. Денежно-кредитная политика центрального банка является составной частью единой государственной экономической политики. Ее главная задача – регулирование предложения денег, поддержание покупательной способности национальной валюты.

Фискальная политика – это совокупность финансовых мероприятий государства по регулированию государственных расходов и доходов для достижения определенных социально-экономических целей. В настоящее время такими целями в развитых странах являются главным образом антикризисное регулирование, уменьшение безработицы и размеров инфляции. Материальной основой проведения фискальной политики служит сосредоточение в руках государства натурально-вещественных и финансовых ресурсов, которые перераспределяются между юридическими и физическими лицами в государственных интересах.

Следует сказать, что денежно-кредитная и фискальная политика являются одними из составляющих системы государственного регулирования экономики. Посредством инструментов денежно-кредитной и фискальной политики производится достижение поставленных государством целей в области стимулирования экономического развития, обеспечения национальной безопасности, повышение уровня социальной защищенности населения, реализации внешнеэкономической политики.

Сочетание фискальных и денежно-кредитных мер будет более эффективным.

«Страны, у которых есть возможность для фискальных и денежно-кредитных шагов, сейчас должны подумать и подобрать временные фискальные стимулы, которые могут быть применены быстро, если потребуется. Конечно, существую риски подобного использования фискальной политики. Но если ничего не делать, возрастет риск чрезвычайно плохих последствий»

§

На рост производительности труда и уровня жизни населения существенное воздействие оказывает экономическая политика государства. Прежде всего с помощью экономической политики государство может влиять на величину физического и человеческого капитала. Если растет запас капитала в экономике, то увеличивается экономический потенциал страны, и экономика может производить в будущем большее количество товаров и услуг. Поэтому, если правительство хочет увеличить производительность, ускорить экономический рост и повысить уровень жизни своих граждан, оно должно проводить следующую политику:

• Стимулировать внутренние инвестиции и сбережения. Рост запаса капитала в экономике происходит с помощью инвестиций. Чем выше доля инвестиций в экономику ,тем выше темпы экономического роста. Поскольку рост запаса капитала непосредственно влияет на рост производительности труда, то основное условие экономического роста — увеличение инвестиций. Основу инвестиций составляют сбережения. Если общество потребляет меньше, а сберегает больше, оно имеет больше ресурсов для инвестирования.

• Стимулировать инвестиции из-за границы, снимая ограничения на получение в собственность капитала страны. Очевидно, что увеличение капитала может происходить не только за счет внутренних, но и за счет иностранных инвестиций. Различают два вида иностранных инвестиций: прямые и портфельные. Прямые иностранные инвестиции — это инвестиции в капитал, которыми владеют и распоряжаются (управляют) иностранцы. Портфельные иностранные инвестиции — это инвестиции в капитал, которые финансируются с помощью иностранцев, например, доход от продажи иностранцам акций и облигаций фирм данной страны, но которые находятся под управлением производителей (резидентов) данной страны. Иностранные инвестиции обеспечивают рост экономики страны.

…

• Стимулировать образование. Образование — это инвестиции в человеческий капитал. В США, по данным статистики, каждый год, затраченный на учебу, повышает зарплату работника в среднем на 10%. Образование не только повышает производительность человека, который его получил, оно может обеспечить положительный внешний эффект. Внешний эффект происходит тогда, когда действие одного человека сказывается на благосостоянии другого человека или других людей. Образованный человек может выдвигать идеи, которые становятся полезными для других, ими имеет возможность пользоваться каждый, попавший в сферу действия положительного внешнего эффекта образования. Это аргумент в пользу государственного образования. В этой связи особенно негативными последствиями обладает явление, получившее название “утечки умов”, то есть эмиграции наиболее образованных и квалифицированных специалистов из бедных стран и стран с переходной экономикой в богатые страны, имеющие высокий уровень жизни.

• Стимулировать исследования и разработки. Большая часть роста уровня жизни происходит благодаря росту технологических знаний, которые идут из исследований и разработок. Со временем знания становятся общественным благом, так, что мы все можем использовать их одновременно, не уменьшая выигрыша (благосостояния) других. Исследования и разработки могут быть простимулированы грантами, снижением налогов и патентами для установления временных прав собственности на изобретения.

• Защищать права собственности и обеспечивать политическую стабильность. Под правом собственности понимается возможность людей свободно распоряжаться принадлежащими им ресурсами. Чтобы люди желали работать, сберегать, инвестировать, торговать, изобретать, они должны быть уверены, что результаты их труда и принадлежащая им собственность не будут украдены, и что все соглашения будут выполнены. Даже малейшая возможность политической нестабильности создает неопределенность в отношении прав собственности, потому что революционное правительство может конфисковать собственность, особенно капитал. Это направление политики важно: -как институциональная основа для увеличения внутренних инвестиций и особенно для привлечения иностранных инвестиций; -для защиты интеллектуальной собственности, что является стимулом роста технологического прогресса.

• Стимулировать свободную торговлю. Свободная торговля подобна технологическому достижению. Она позволяет стране не производить всю продукцию самой, а покупать у других стран те виды продукции, которые они производят более эффективно.

• Контролировать рост населения. Для обеспечения роста благосостояния темпы роста производства должны быть выше темпов роста населения. Между тем, высокие темпы роста населения делают остальные факторы производства “более тонкими” (т.е. в расчете на одного рабочего) и уменьшают возможности для роста экономики.

Экономическая цикличность. Фазы экономического цикла.

Экономическая цикличность относится к числу наиболее важных макроэкономических проблем, она оказывает прямое или косвенное воздействие на все субъекты рыночной экономики: домашние хозяйства, бизнес и государство.

Экономическая цикличность — это объективная форма развития рыночной экономики. Она представляет собой волнообразное движение хозяйственной конъюнктуры (деловой активности) при регулярном чередовании ее подъемов и спадов (от кризиса до кризиса). Именно цикличность выступает в качестве одной из главных форм нарушения макроэкономического равновесия. Экономический цикл, с одной стороны, отражает неравномерность в развитии экономики, а с другой — является причиной и следствием экономического развития, что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику, определяющую развитие экономики.

Классификации фаз циклического развития экономики

Экономический цикл принято подразделять на отдельные периоды, или фазы. Существуют две основные классификации фаз циклического развития экономики: четырехфазная и двухфазная модели.

Четырехфазная структура цикла, называемая обычно классической, включает фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема. Каждой из них свойственны определенные количественные характеристики и качественные особенности.

Двухфазная модель экономического цикла распадается на следующие элементы: 1) пик (точка, в которой реальный выпуск продукции достигает наивысшего объема); 2) сокращение (период, в течение которого наблюдается снижение объема выпуска продукции и который заканчивается дном, или подошвой); 3) дно, или подошва (точка, в которой реальный выпуск продукции доходит до наименьшего объема); 4) подъем (период, в течение которого наблюдается рост реального выпуска продукции).

Здесь выделяют только две основные фазы: восходящую и нисходящую, т.е. подъем и сокращение производства, его «взлет» и «падение»

Современные теоретические концепции экономического цикла представлены различными моделями. Согласно одной из них, цикл деловой активности представляет собой временные отклонения от возрастающего долговременного тренда, или тенденции, определяющей долговременное относительно ровное постоянное движение временного ряда выпуска и занятости. По мнению авторов этой концепции, тренд — это результат действия факторов, обусловливающих долговременный экономический рост (прирост трудовых ресурсов, уровень сбережений, технологические сдвиги и др.). Факторы, определяющие цикл, не влияют или почти не влияют на формирование долгосрочного тренда. Вторая концепция исходит из того, что колебания выпуска формируются под воздействием постоянных шоков, а не в результате временных отклонений от долговременного тренда.

Виды циклов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — постоянно периодически повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике. Состоит из нескольких фаз: подъем, кризис, депрессия, оживление. Различают во времени длинные циклы, повторяющиеся через 20—25 и более лет, и короткие циклы — 5—10 лет.

Выделяют различные виды циклов по продолжительности:

-столетние циклы, длящиеся сто и более лет;

-«циклы Кондратьева», продолжительность которых составляет 50-70 лет и которые названы в честь выдающегося русского экономиста Н.Д.Кондратьева, разработавшего теорию «длинных волн экономической конъюнктуры» ;

-классические циклы, которые длятся 10-12 лет и связаны с массовым обновлением основного капитала, т.е. оборудования (в связи с возрастающим значением морального износа основного капитала продолжительность таких циклов в современных условиях сократилась);

-циклы Китчина продолжительностью 2-3 года.

§

Капита́л (от лат. capitalis — главный, главное имущество, главная сумма) — совокупность товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства.( В более узком смысле это источник дохода в виде средств производства (физический капитал). Под денежным капиталом понимают деньги, с помощью которых приобретается физический капитал. Капитальные вложения материальных и денежных средств в экономику, в производство, называют также капиталовложениями или инвестициями.

Капитал, с точки зрения экономики, — это ресурсы, которые могут быть использованы в производстве товаров или оказании услуг. В классической экономике — это один из трех факторов производства; две другие — земля и труд.

Виды капитала

Основной капитал — переносит свою стоимость на продукт производства по частям за относительно большое время (например, станок).

Оборотный капитал — переносит свою стоимость на продукт производства всю сразу (например, мука для выпечки хлеба).

Постоянный капитал — не изменяет размер стоимости, а лишь переносит её на результат производства сразу или по частям (все затраты, кроме заработной платы).

Переменный капитал — используется для найма рабочей силы, имеет форму заработной платы, изменяет размер стоимости.

Рабочий капитал — финансовый показатель, характеризующий ликвидность компании.

…

Целью капиталиста является получение прибавочной стоимости (избытка стоимости произведённых товаров над стоимостью затраченного на такое производство капитала). Согласно марксистской теории, прибавочную стоимость создаёт именно переменный капитал. Постоянный капитал создаёт условия, которые распространяют право собственности капиталиста на прибавочную стоимость.

Физический (реальный) капитал — вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств производства: машины, оборудование, здания, сооружения, земля, запасы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, используемые для производства товаров и услуг.

Денежный капитал (денежная форма капитала) — деньги, предназначенные для приобретения физического капитала. Нужно обратить внимание, что непосредственное владение этими деньгами не приносит дохода, то есть они не становятся капиталом автоматически. Этим они отличаются от финансового капитала в форме денег на депозите.

Финансовый капитал — деньги, размещённые в финансовые инструменты (акции, облигации, депозиты) для получения пассивного (проценты, дивиденды) или спекулятивного дохода.

Формируется капитал предприятия как за счет собственных (внутренних), так и за счет заемных (внешних) источников.

Основным источником финансирования является собственный капитал ( 12.1). В его состав входят уставный капитал, накопленный капитал (резервный и добавленный капиталы, фонд накопления, нераспределенная прибыль) и прочие поступления (целевое финансирование, благотворительные пожертвования и др.).

ВОСПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛА — постоянное возобновление капитала.

Длинные волны кондратьева

Кондратьев занимается не организационно-производственными проблемами крестьянских хозяйств и кооперации, а анализом экономической обстановки, в которой приходится действовать сельским производителям.

Эти исследования быстро вывели Николая Кондратьева на проблему долгосрочных тенденций развития экономики. Обработав с помощью специальных математических методов данные об изменениях ряда важнейших показателей состояния экономики Англии, Франции, Германии и США с конца XVIII века и до начала XX века, Кондратьев обнаружил любопытные закономерности. Проанализировав их, он сформулировал теорию «длинных волн» развития рыночной экономики, прославившую его имя.

Эта теория доказывала, что страны с рыночной экономикой в своем развитии регулярно проходят через стадии экономического подъема и спада, образующие стандартные циклы, которые повторяются каждые 40 – 60 лет (более подробное рассмотрение этого вопроса будет представлено в соответствующем разделе реферата). Тем самым впервые в мировой экономической науке Кондратьев сумел доказать, что время является самостоятельной и важной экономической категорией, с которой надо считаться при регулировании хозяйства любой страны.

Такие большие циклы, по мнению русского ученного, рождаются после или вместе с серьезными новшествами в экономической жизни общества (внедрение крупных изобретений и открытий ученых, появление на мировом рынке новых групп стран и т. д.). При этом подъем волны обычно сопровождается особенно большим числом войн и всякого рода политических потрясений, включая революции. Реальной же материальной основой «длинных волн» является коренное обновление человечеством тех видов производственных сооружений и оборудования, которые имеют особенно длительные сроки службы (железные дороги, мосты, каналы, плотины и т. д.).

38. ЦБ и его основные функции.Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации определяются также Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России выполняет следующие функции:

— во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую денежно-кредитную политику;

— проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные;

— осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.

— монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение;

— является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования;

— устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;

— устанавливает правила проведения банковских операций;

— осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов;

— осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;

— принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;

— осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп;

— регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с федеральными законами;

— осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России;

— организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;

— устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Российской Федерации;

— устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю;

— принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации;

— устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты. (Функции по выдаче, приостановлению и отзыву разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты Банк России будет выполнять со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»)

§

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества.

Процесс глобализации состоит из трех взаимосвязанных компонентов – нового международного разделения труда, международного производства и политических отношений.

В качестве наиболее часто обсуждаемых социально-политических проблем, потенциально имеющих место в развитых странах в связи с процессами глобализации, можно назвать:

-рост безработицы в результате:

… внедрения новых технологий, что приводит к сокращению рабочих мест в промышленности, усиливает социальную напряженность;

…изменения структуры производства и перемещения массового выпуска трудоемких видов товаров в развивающиеся страны, что тяжело ударяет по традиционным отраслям этих стран, вызывая там закрытие многих производств;

…возросшей мобильности рабочей силы;

-выдвинувшиеся на первый план ТНК нередко ставят собственные интересы выше государственных, в результате чего роль национальных государств ослабевает и часть функций переходит к различным надгосударственным организациям и объединениям.

…

В последние два-три десятилетия мы оказались свидетелями уникального стечения и переплетения гигантских по масштабам явлений и процессов, каждый из которых в отдельности можно было бы назвать эпохальным событием с точки зрения его последствий для всего мирового сообщества. Происходящие глубокие изменения в геополитических структурах мирового сообщества и трансформации социально-политических систем дают основание говорить о завершении одного исторического периода и вступлении современного мира в качественно новую фазу своего развития.

Во-первых, в результате информационно-телекоммуникационной революции в промышленно развитой зоне мира постиндустриальное общество постепенно трансформируется в информационное общество.

Во-вторых, происходит совпавшая с этой революцией и стимулированная ею смена социально-политической парадигмы.

В-третьих, вместо евроцентристского мира, в котором доминирующие позиции занимают основополагающие параметры западной рационалистической цивилизации, возникает новая всепланетарная цивилизация на началах органического сочетания единства и неделимости мирового сообщества, с одной стороны, диверсификации и плюрализма центров, народов, культур, религий т.д., с другой.

В-четвертых, с распадом СССР и социалистического содружества закончилась эра двуполюсного миропорядка, основанного на инфраструктуре холодной войны.

Очевидно, что когда говорят о вступлении современного мира в качественно новую стадию своего развития, имеют в виду не только смену эпохи индустриализма постиндустриальной эпохой, на смену которой в свою очередь пришла эпоха информационного общества. Особенность нынешнего этапа состоит в том, что процесс изменений и сдвигов наряду со сферой экономики глубоко затронул политическую, социокультурную и духовную сферы.

В политической сфере, по сути дела, также возникло новое положение, характеризующееся несоответствием традиционных идейно-политических установок и ориентацией реальным проблемам современности. Распад Советского Союза и вызванное этим падение Берлинской стены, положившее конец жесткому разделению мира на два противоположных лагеря, по времени совпадали с началом качественных изменений не только в геостратегической структуре, сложившейся в послевоенные десятилетия, но и в самом евроцентристском (или точнее, евроамериканоцентристском) миропорядке Нового и Новейшего времени. Более того, можно сказать, что этот распад стал одновременно и последним мощным стимулом и следствием процессов и явлений, приведшим к таким изменениям.

Наиболее зримым проявлением и показателем названных процессов и феноменов является глобализация. Под глобализацией понимается расширение и углубление социальных связей и институтов в пространстве и времени таким образом, что, с одной стороны, на повседневную деятельность людей все более растущее влияние оказывают события, происходящие в других частях земного шара, а с другой стороны, действия местных общин могут иметь важные глобальные последствия.

Глобализация предполагает, что множество социальных, экономических, культурных, политических и иных отношений и связей приобретают всемирный характер. В то же время она подразумевает возрастание уровней взаимодействия как в пределах отдельных государств, так и между государствами. Новым для современных процессов глобализации является распространение социальных связей на такие сферы деятельности, как технологическая, организационная, административная, правовая и другие, а также постоянная интенсификация тенденций к установлению взаимосвязей через многочисленные сети современных коммуникаций и новой информационной технологии.

Необходимо отличать форму глобализации в рамках империй (таких, например, как

Британская), которые простирались на огромные пространства и объединяли их в единую политическую и экономическую систему, от современных форм глобальных потоков, характеризующихся, во-первых, громадными инвестициями промышленно развитых стран в экономики друг друга через многонациональные корпорации, а во-вторых, высоким уровнем движения капиталов.

Первоначально, развитие взаимосвязей между народами и странами протекало в форме экспансии Европы, а затем Запада в целом, поэтому глобализация означала, в сущности, европейскую, западную глобализацию. Ныне же процессы регионализации и глобализации охватили весь земной шар.

Интенсификация этих процессов способствовала расширению функций и сфер ответственности национального государства, с одной стороны, и эрозии его возможностей эффективно справляться с предъявляемыми к нему требованиями, с другой стороны. Товары, капиталы, люди, знания, образы, оружие, наркотики и т.д. стали легко пересекать государственно-территориальные границы. Транснациональные сети, социальные движения и отношения проникли почти во все сферы человеческой деятельности. Существование глобальных систем торговли, финансов и производства связало воедино процветание и судьбу домохозяйств, коллективов и целых наций по всему миру. Таким образом, государственно-территориальные границы становятся все больше прозрачными.

Таким образом, под глобализацией понимается огромное увеличение масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в условиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой экономики. Речь идет, таким образом, не только о традиционной внешней торговле товарами и услугами, но и о валютных потоках, движении капитала, обмене технологиями, информацией и идеями, перемещении людей.

Глобализация является важнейшим процессом, без учета которого невозможно прогнозировать, определять и осуществлять внешнюю политику любого государства. Это динамичный, с определенным ускорением развивающийся процесс. Поэтому глобализацию нельзя рассматривать в статике, она на каждом новом этапе развития имеет свои особенности и связана с прорывами, которые изменяют характер и качество производительных сил.

Глобализация требует соответствующего мышления, подхода к миру как единому целому, что крайне необходимо для управления всеобщими проблемами, и постоянного политического диалога по жизненно важным вопросам общей безопасности и сотрудничества. Отсутствие желания к сотрудничеству, рост глобальной угрозы, развитие внутренней и внешней напряженности и конфликтных ситуаций могут подорвать и даже обратить вспять весь глобализационный процесс. Вот почему “поиски безопасности”, понимаемой многоаспектно и всеобъемлюще, становятся главной задачей.

Под многоаспектностью подразумевается безопасность отдельных лиц, стран, регионов и всего международного сообщества в ряде важных областей, в частности способность предупреждать конфликты и управлять ими в случае необходимости, сохранение стабильности экосистемы, гарантированное снабжение продовольствием, топливом и сырьем, доступ к новой технологии, институциональная надежность международного сотрудничества в самых разных условиях. Важным компонентом безопасности должна считаться также борьба с насилием и преступностью в международном масштабе.

На современном этапе глобализации, как сформировавшегося явления, по-моему, не существует. Между странами мира остаются различные барьеры и ограничения, нет общих правил регулирования экономик стран с переходной экономикой, развивающихся и развитых стран. Но вступление в ХХ1 век знаменуется новой эпохой глобализации экономики, которая имеет как положительное влияние на все сферы развития стран, так и негативные характеристики.

§

В отличие от обычного спроса на товарных рынках, который формируется как поток купленных товаров за определенный период, спрос на деньги выступает как запас денег, который стремятся иметь в своем распоряжении экономические субъекты в определенный момент.[3, c.116] Если такой запас денег рассматривать как элемент богатства, которым владеют экономические субъекты, то спрос на деньги можно трактовать как их желание иметь определенную часть своего портфеля активов (богатства) в ликвидной форме. Если собственники портфелей активов отдают преимущество ликвидной форме, то это будет означать повышение спроса на деньги, и наоборот. Tакой (портфельный) подход к изучению спроса на деньги был применен Дж. M. Кейнсом, который назвал свою трактовку спроса на деньги теорией преимущества ликвидности.

Трактовка спроса на деньги как явления остатка обуславливает существенное отличие его от спроса на доход, который является явлением потока. Спрос на деньги не только по сути отличается от спроса на доход, a и имеет относительно самостоятельные источники удовлетворения.

При такой трактовке спроса на деньги это явление приобретает важное значения в практике управления денежной сферой. Наличие спроса на деньги означает, что экономические субъекты будут держать деньги у себя, не «выбросят» на товарный, валютный или фондовый рынки и не нарушат сформированное там равновесие. Поэтому рост спроса на деньги расширяет экономическую границу эмиссии денег, приведет к повышению уровня монетизации экономики.

…

Как и спрос на деньги, предложение денег является явлением остатка. Суть предложения денег состоит в том, что экономические субъекты в любой момент имеют в своем распоряжении определенный запас денег, которые они могут при благоприятных обстоятельствах направить в оборот.[3, c.127]

Ha уровне отдельного экономического субъекта предложение денег взаимодействует со спросом на деньги как его альтернатива. Если фактический запас денег отдельного индивида превышает его спрос на деньги, а это возможно при росте альтернативной стоимости сохранения денег, то индивид будет предлагать часть своего запаса денег на рынок к продаже. И наоборот, при превышении спроса над имеющимся запасом индивид будет покупать их на рынке или другими способами удовлетворять спрос. При повышении уровня процента экономический субъект будет выступать на рынке с предложением денег, а при снижении — со спросом на деньги.

Ha макроэкономическом уровне предложение денег формируется несколько по другому. Считается, что все экономические субъекты одновременно не могут предложить на рынок денег больше имеющихся y них запасов денег. Т.е. фактическая масса денег в обороте является естественной границей предложения денег. Никакие стимулирующие факторы, например повышение процента, не могут увеличить предложение денег свыше этой границы. Если же возникает потребность увеличить предложение свыше этой границы, что возможно при росте совокупного спроса на деньги, то это можно сделать только дополнительной эмиссией денег в оборот. Поэтому эмиссия денег рассматривается как повышение предложения денег на денежном рынке, a изъятие денег из оборота — как сокращения предложения денег.

Спрос на деньги изменяется прежде всего под влиянием объективных факторов, которые формируются внутри сектора реальной экономики, a предложение денег имеет преимущественно экзогенный характер. Из этого следует, что только спрос на деньги может быть первичным фактором во взаимодействии с предложением денег. А предложение денег должно в своей динамике постоянно ориентироваться на изменение спроса на деньги.

Итак, те факторы, которые определяют изменение спроса на деньги, в конечном счете определяют границы изменения предложения денег.

Итак, в механизме рынка денег определяющую роль играет спрос на деньги. Это желание экономических субъектов иметь в своем распоряжении определенный запас денег в определенный момент.[5,c.76] Спрос на деньги может формироваться под влиянием многих факторов, среди которых различают: изменение объема ВНП, уровня цен, скорости обращения денег, уровня процента и др.[4, c.28]

Точно предвидеть спрос на деньги не только тяжело, а иногда просто невозможно.

Предложение денег – это запас денег, которые экономические субъекты готовы предоставить во временное пользование заемщикам. Это экзогенное явление. Предложение денег формируется на основе имеющейся массы денег в обороте и эмиссионной деятельности банков. Поэтому банки, регулируя предложение денег, должны ориентироваться на изменение спроса на деньги, а не наоборот.

Равновесие на рынке денег имеет место в точке пересечения кривых спроса и предложения и определяет уровень ставки процента, при котором достигается стабилизация коньюктуры этого рынка.

В кейнсианской денежной теории за государством остается основная роль по регулированию количества денег в обращении. Тем самым данная теория подтверждает позицию Кейнса, согласно которой государство в лице правительства является активным участником и регулятором рынка и экономики в целом.

Равновесие денежного рынка в кейнсианской модели можно представить в трех вариантах: в условиях «жесткой», «гибкой» и «смешанной» политики правительства.

«Жесткая» политика регулирования денежной массы подразумевает, что предложение денег является фиксированным. Значит, предложение не меняется, независимо от колебаний рыночной ставки процента

«Гибкая» политика регулирования денежной массы означает, что правительство старается сохранить процентную ставку на одном уровне.

Иногда правительство прибегает к совмещению «жесткой» и «гибкой» политики. Тогда проводится «смешанная» политика

Таким образом, предложение денег во всех теориях задается государством и зависит от пропорции распределения денег между наличной и безналичной формой хранения денег. Спрос на деньги определяется у классиков — пенами, у монетаристов — оптимизацией капитала (финансового и физическою), а у кейнсианцев величиной дохода и банковской процентной ставки.

Доходы населения, их дифференциация и социальная политика.

Под доходами населения понимается сумма денежных средств и материальных благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами за определённый промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека определяется тем, что уровень и структура потребления населения прямо зависит от размера дохода. Доходы отдельного домохозяйства, как правило, подразделяют на четыре группы:

ð доход, получаемый в виде оплаты за труд, принимающий форму заработной платы;

ð доход, получаемый за счет использования иных факторов производства: доход от владения капиталом — процент, доход от владения землёй — рента, предпринимательский доход;

ð трансфертные платежи: пенсия по возрасту, стипендия, дополнительные пособия (сверх заработной платы), пособие по безработице, пособия на детей и т.д.;

ð доходы, получаемые от занятости в неформальном секторе экономики.

Дифференциация доходов.

Причины.

Один из источников социальной напряженности в любой стране — разница в уровнях благосостояния граждан, уровне их богатства. Уровень богатства определяется двумя факторами:

1) величиной имущества всех видов, находящегося в собственности отдельных граждан;

2) величиной текущих доходов граждан.

Люди получают доходы в результате того, что создают собственный бизнес (становятся предпринимателями) или предоставляют находящиеся в их собственности факторы производства (свой труд, капитал или землю) в пользование другим людям или фирмам, а те используют эту собственность для производства необходимых благ. В таком механизме формирования доходов изначально заложена возможность их неравенства. Причиной тому:

1) разная ценность принадлежащих людям факторов производства (капитал в форме компьютера, в принципе, способен принести больший доход, чем в форме лопаты);

2) разная успешность использования факторов производства (например, работник в фирме, производящей дефицитный товар, может получать более высокий заработок, чем его коллега той же квалификации, работающий в фирме, товары которой продаются с трудом);

3) разный объем принадлежащих людям факторов производства (владелец двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях больший доход, чем владелец одной скважины).

Все люди рождаются разными и наделены разными способностями, некоторые из которых встречаются реже других. Так, в любой стране всегда крайне мало людей, способных достичь вершин математики, стать выдающимися футболистами или создать процветающее предприятие. Поэтому на общенациональном рынке труда спрос на такие способности намного превышает предложение. А это ведет к росту цены трудовых способностей таких людей, то есть их доходов.

Социальная политика — система мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Различают:

— социальную политику в области образования, здравоохранения, занятости и социально-трудовых отношений; а также

— культурную, жилищную, семейную, пенсионную, женскую и молодежную социальную политику.

§

В теории экономической интеграции выделяется ряд направлений, отличающихся прежде всего разными оценками интеграционного механизма. Это неолиберализм, корпорационализм, структурализм, неокейнсианство, дирижистские направления и др.

Представители раннего н е о л и б е р а л и з м а (1950-1960 гг. ) — швейцарский экономист Вильгельм Репке и француз Морис Аллэ под полной интеграцией понимали создание единого рыночного пространства в масштабе нескольких стран, функционирование которого осуществляется на основе действия стихийных рыночных сил и свободной конкуренции независимо от экономической политики государств и существующих национальных и международных правовых актов. Вмешательство же государства в сферу международных экономических отношений приводит, по их мнению, к таким негативным явлениям, как инфляция, разбаланси-рованность международной торговли, расстройство платежей.

Однако развитие международной экономической интеграции, формирование региональных межгосударственных союзов при активном участии государств показали несостоятельность взглядов ранних неолибералов. Представитель позднего неолиберализма американский ученый Бела Баласса рассматривал проблему интеграции в несколько иной плоскости: ведет ли экономическая интеграция к более интенсивному участию государства в экономических делах. Большое внимание уделялось эволюции интеграции, происходящей на основе как экономических, так и политических процессов.

…

В середине 60-х гг. возникло направление к о р п о р а ц и о н а л и з м а , представители которого — американские экономисты Сидней Рольф и Юджин Ростоу выявили новый стержень интеграции. Они считали, что в противоположность рыночному механизму и государственному регулированию функционирование ТНК способно обеспечить интегрирование международной экономики, ее рациональное и сбалансированное развитие.

Представители с т р у к т у р а л и з м а — шведский экономист Гуннар Мюрдаль и др. критически отнеслись к идее полной либерализации движения товаров, капитала и рабочей силы в интегрируемом пространстве, считая, что свободное функционирование рыночного механизма может привести к определенным диспропорциям в развитии и размещении производства, углублению неравенства в доходах. Экономическая интеграция рассматривалась ими как глубокий процесс структурных преобразований в экономике интегрирующихся стран, в результате которых возникает качественно новое интегрированное пространство, более совершенный хозяйственный организм. По их мнению, полюсами развития интеграции являются крупные фирмы, промышленные компании, целые отрасли промышленности.

В 70-х гг. широкое распространение получили идеи н е о к е й н с и а н с т в а, представители которого — американский экономист Ричард Купер и др.-в частности, считали, что центральная проблема международного экономического сотрудничества состоит в том, как уберечь многообразные выгоды широкого международного экономического взаимодействия от ограничений и в то же время сохранить максимальную для каждой страны степень свободы. Неокейнсианцы выдвинули два возможных варианта развития международной интеграции: первый — интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием экономических целей и политики; второй — интеграция с условием сохранения как можно больше национальной автономии. Предполагая, что ни один из этих вариантов не может быть представлен в чистом виде, они считали необходимым их оптимальное сочетание путем согласования внутренней и внешней хозяйственной политики интегрирующихся сторон.

Разновидностью неокейнсианского направления является д и р и ж и з м, теоретики которого также отрицают решающую роль в интеграционных процессах рыночного механизма и считают, что создание и функционирование международных экономических структур возможно на основе разработки интегрирующимися сторонами общей экономической политики, согласования социального законодательства, координации кредитной политики. Данное направление экономической мысли представлено голландским ученым Яном Тинбергеном.