Понятие инвестиции и капитальных вложений. способы инвестирования. — киберпедия

Инвестиции — это долгосрочное вложение капитала с целью получения и наращивания дохода. Различают финансовые и реальные инвестиции. К финансовым инвестициям относится приобретение ценных бумаг, акций, облигаций, вложение денег на депозитные счета в банках под проценты и др. Реальные инвестиции — это вложение денег в капитальное строительство, расширение и развитие производства.

Инвестиционные ценности: денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, права пользования землёй и природными ресурсами, имущетсвенные права, вытекающие из авторских прав, ноу-хау и интеллектуальные ценности.

Капиталообразующие инвестиции — это вложения в новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и поддержание действующего производства, а также вложения средств в создание товарно-производственных запасов, прирост оборотных средств и нематериальных активов.

Капитальные вложения — составная часть капиталообразующих инвестиций. Они представляют собой затраты, направляемые на создание и воспроизводство основных фондов. Капитальные вложения являются необходимым условием существования предприятия. Пренебрегая ими, фирма может увеличить свои прибыли в краткосрочном периоде, но в долгосрочном периоде это приведет к потере прибыли, неспособности фирмы конкурировать на рынке. В состав капитальных вложений входят: затраты на строительно-монтажные работы; затраты на приобретение основных фондов (станки, машины, оборудование); затраты на НИОКР, проектно-изыскательские работы и т. д.; инвестиции в трудовые ресурсы; прочие затраты.

Направления использования: новое строительство; расширение действующих предприятий путем сооружения их вторых и последующих очередей, введения в строй дополнительных цехов и производств; реконструкция, т. е. осуществляемое в процессе деятельности предприятия частичное или полное переустройство производства без строительства новых или расширения действующих основных цехов; техническое перевооружение действующего предприятия.

(Более развернуто)

Инвестиции(в переводе с английского «вкладывать») – средства, направляемые на прирост капитала, т.е. на приобретение оборудования, проектно-конструкторскую документацию научных разработок новых видов продукции, на строительство зданий, сооружений и т.д.

Другими словами, инвестиции – это средства предприятия, вкладываемые в производственно-хозяйственную деятельность с целью получения дохода.

Под доходом или выгодой понимается не только получение дополнительной прибыли, но и сохранение достигнутого уровня рентабельности, снижение уровня возможных убытков, расширение имеющихся и завоевание новых рынков сбыта продукции и т.д.

Капитальные вложения – часть инвестиций, направляемых на капитальное строительство, на расширенное воспроизводство основных фондов. Капитальные вложения – это затраты материальных, трудовых, денежных ресурсов, направленные на прирост и восстановление основных фондов.

Иначе говоря, это затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, а также затраты на проектно-изыскательские работы.

К реконструкции действующих предприятий относится:

– замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

– механизация и автоматизация производства;

– расширение ассортимента и повышение качества продукции;

– создание мало- и безотходных технологий на базе строительства новых и расширения действующих цехов основного производства.

Техническое перевооружение действующих предприятий осуществляется в целях повышения технического уровня отдельных участков, агрегатов путем модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования и устранения «узких мест» в общезаводском хозяйстве.

Расширение действующих производств – это строительство новой очереди основного производства (расширение основного производства), строительство новых или расширение действующих вспомогательных и обслуживающих объектов.

Новое строительство – это строительство новых промышленных предприятий, которые считаются завершенными после ввода предприятий на полную проектную мощность.

Расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий имеют преимущества перед новым строительством, так как требуют меньших капитальных затрат на создание единицы производственной мощности, а также представляется возможным использовать пассивную часть действующих основных фондов. Наличие квалифицированных кадров позволяет обеспечить прирост производственных мощностей в более короткие сроки.

Большим плюсом нового строительства является то, что в проекте нового предприятия могут использоваться (должны использоваться) преимущественно новые решения в организации и технологии производства.

Инвестор – государство, организация или частный предприниматель, осуществляющие долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело с целью получения прибыли.

В Республике Беларусь многие годы основным инвестором было государство, т.е. планы капитального строительства разрабатывались отраслевыми министерствами, утверждались правительством и финансировались за счет средств государственного бюджета.

В рыночной экономике в инвестиционной деятельности участвуют не только государство, но в большей мере предприятия всех форм собственности, иностранные инвесторы и физические лица.

Инвестиционная деятельность инвестора определяет последовательность его поступков или действий, направленных на вложение средств и достижения поставленных целей.

Инвестиционная деятельность, как процесс, включает четыре этапа:

1 этап: разработка инвестиционного проекта с определением целей и объема вкладываемых средств.

2 этап: изучение потребностей ресурсов.

3 этап: формирование ресурсной базы.

4 этап: оценка эффективности проекта.

Определяют три основных вида инвестиций:

1) финансовые инвестиции

– портфельные инвестиции (вложения в ценные бумаги);

– кредитно-депозитные операции (размещение капиталов инвесторов в банках в виде депозитных вкладов с последующим использованием этих вкладов в виде кредитов);

– реальные или прямые инвестиции (долгосрочные вложения средств инвесторов в отрасли материального производства).

2) физическое инвестирование (покупка машин, механизмов и т.д.).

3) интеллектуальные инвестиции (покупка патентов, лицензий, «ноу-хау», проектно-сметной документации, компьютерных программ и т.д.).

Классификация инвестиций:

1) по натурально-вещественному воплощению: материальные, нематериальные, финансовые;

2) по назначению: прямые, направленные на приобретение основных и оборотных средств; портфельные для покупки ценных бумаг;

3) по источникам финансирования: собственные, заемные;

4) по происхождению: национальные, иностранные;

5) по цели: решение производственных, социальных или экологических проблем;

6) по срокам осуществления: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;

7) по объекту: производственные, непроизводственные.

Инвестиционная деятельность может осуществляться на основе личной, коллективной собственности, на основе государственной собственности, собственности иностранных инвесторов и смешанной собственности.

Индивидуальные инвесторы не объединяют капиталы, а осуществляют инвестиции лично от себя из собственных средств.

Корпоративные инвесторы действуют от имени соответствующего предприятия или акционерного общества с привлечением его средств.

Институциональные инвесторы объединяют средства различных юридических и физических лиц путем использования рынка ценных бумаг.

Наряду с инвесторами в инвестиционной деятельности выступают субинвесторы и участники.

Субинвесторы – это юридические и физические лица, которые осуществляют организацию и управление инвестиционной деятельностью по договору с инвестором и действуют от его имени.

Участники инвестиционной деятельности – это исполнитель заказов или поручений инвесторов.

Только инвесторы могут принимать решения о вложении средств и выступать в роли вкладчиков.

Эффект инвестиционной политики означает направление капитальных вложений на наиболее полное и рациональное использование всех видов ресурсов. Основная цель инвестиционной политики на современном этапе – перевод экономики на интенсивный путь развития с последующим сокращением затрат на экстенсивный рост производства.

39. Бизнес-планирование: понятие, принципы планирования, виды бизнес-планов.

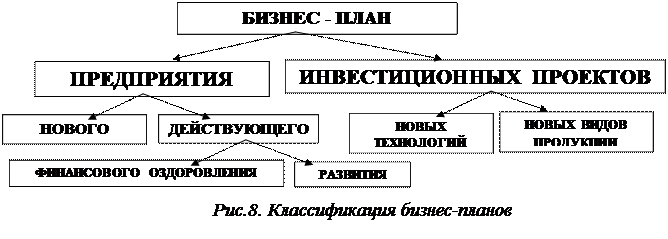

| Бизнес-план (с англ. – план предпринимательской деятельности) включает два слагаемых «бизнес» и «план». В современных справочниках и словарях бизнес– это инициативная самостоятельная экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации определенных видов продукции и услуг. Бизнес осуществляется за счет собственных и/или заемных средств под свой риск и под свою имущественную ответственность. Синонимы понятия «бизнес» – предпринимательство, коммерция, торговля, организация, фирма. Бизнес-планом называется документ, содержащий экономическое обоснование развития предприятия, выпуска новой продукции или реализации других коммерческих идей. Бизнес-план сочетает в себе черты стратегических и текущих планов. Он составляется при создании предприятия или в переломные моменты его существования, например, при расширении масштабов деятельности, привлечении потенциальных инвесторов, эмиссии ценных бумаг и т.д. Разработка бизнес-плана позволяет прогнозировать различные варианты развития бизнеса и выявить проблемы, с которыми может столкнуться предприятие. Бизнес-планы разрабатываются в различных модификациях в зависимости от назначения: бизнес-план предприятия, бизнес-план инвестиционного проекта по выпуску новых видов продукции (работ, услуг, технического решения). Данная классификация представлена на рисунке 8.  Бизнес–план предприятия – это программа эффективного управления предприятием, направленная на обеспечение конкурентоспособности предприятия и устойчивого финансового положения предприятия. Существуют различия между бизнес-планом создаваемого предприятия и действующего. В первом случае, предприятие опирается на прогнозные и оценочные данные, которые позволяют разрабатывать производственную, маркетинговую и организационную структуру предприятия, заинтересовывать потенциальных инвесторов в будущей перспективности и прибыльности своего предприятия. Во втором случае, бизнес-план опирается на результаты и опыт функционирования предприятия, позволяет определить возможности его развития, предопределить изменения, которые предстоит осуществить, перераспределять инвестиции в те области, которые принесут в будущем высокий доход. Бизнес–план инвестиционного проекта – это технико–экономическое обоснование внедрения инноваций. Он предполагает сравнительный анализ эффективности предлагаемых мероприятий, оценку необходимых для их реализации инвестиций и решение проблем, связанных с осуществлением проекта. Бизнес-планирование по своей природе является уникальным процессам, что объясняется неповторимостью каждого инвестиционного проекта и предприятия. Вместе с тем при разработке любого из них используются базовые принципы, являющиеся общими, независимо от отрасли, в которой реализуется проект, и организационно-правовых особенностей предприятия, его осуществляющего. К ним относятся определение целей бизнес–планирования и требований к его разработке, а также выбор типовой структуры бизнес-плана. Наиболее общая цель бизнес-плана – прогноз хозяйственной деятельности предприятия-инициатора проекта на определенный период времени в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых финансовых ресурсов, в том числе в форме иностранного кредита. В связи с этим бизнес-план помогает решить следующие основные задачи: — определить конкретные направления деятельности предприятия, его целевые рынки; — сформулировать, долговременные и краткосрочные цели компании, стратегию и тактику их достижения; — выбрать состав и определить характеристики производимых товаров и услуг, проанализировать производственные и торговые издержки; — определить перечень маркетинговых мероприятий фирмы; — оценить материальные, кадровые и финансовые возможности предприятия, их соответствие поставленным целям. В мировой практике бизнес-план разрабатывается на основе стандартных требований к его оформлению: простота и четкость изложения плана; достаточность, надежность и достоверность информации; обоснованность и объективность; достижимость поставленных целей; комплектность; перспективность; гибкость и оптимальность. Содержание конкретного бизнес-плана зависит от отраслевой принадлежности предприятия, размера предприятия, стратегии предприятия (расширение, создание), условий финансирования. Бизнес-план решает следующие задачи: — определение конкретных количественных показателей и сроков достижения целей предприятия; — разработка взаимоувязанных планов производства, маркетинга, финансов; — определение необходимых ресурсов и поиска их источников; — выявление проблем, с которыми возможно придется сталкиваться; — организация системы контроля за ходом осуществления плана; — подготовка основательного обоснования, с целью привлечения инвесторов. Первые пять направлений необходимы предприятию для своего развития даже в тех случаях, когда нет надобности в привлечении сторонних инвестиций. Бизнес-план в общем виде состоит из следующих разделов: — Резюме; — Характеристика организации и стратегия ее развития; — Описание вида деятельности, продукции, их характеристика; — Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга; — Производственный план; — Организационный план; — Инвестиционный и инновационный план; — Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности; — Показатели эффективности деятельности предприятия; Объем и содержание разделов бизнес-плана зависит от целей его разработки, размеров предприятия, отраслевой специфики и особенностей его финансово-хозяйственной деятельности. |

40. Структура бизнес-плана субъектов малого предпринимательства.

Бизнес-план — документ, который должен привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и банкиров, поэтому он должен хорошо выглядеть.

Бизнес-план должен выглядеть профессионально, так как это своеобразный рекламный инструмент, представляющий как предприятие или самого предпринимателя, так и его бизнес. Поэтому следует обращать внимание не только на содержание, но и на внешний вид бизнес-плана. Бизнес-план должен быть прост, функционален, понятен и удобен в использовании.

Состав, структура и объем бизнес-плана определяются спецификой вида деятельности, размером предприятия и целью составления. Очевидно, чем крупнее предприятие, тем сложнее его функциональная деятельность, тем полнее и обоснованнее разработка разделов. Соответственно, бизнес-план небольшого предприятия значительно проще по составу, структуре и объему.

Структура бизнес-плана

1. Резюме (обзорный раздел)

2. Описание предприятия и отрасли

3. Описание продукции (услуг)

4. Анализ рынка

5. Персонал и управление

6. Производственный план

7. План маркетинга

8. Риски и страхование

9. Финансовый план

Разделы и их содержание зависят от условий, в которых функционирует фирма, поэтому в каждом конкретном случае могут дополняться или уточняться, поскольку структура бизнес-плана, полнота и количество представленного материала непосредственно зависит от того, на решение каких задач он направлен. Так, например, имеются существенные различия между бизнес-планом вновь создаваемого и уже действующего предприятия, крупного промышленного предприятия или малого предприятия сферы услуг, т. е. в зависимости от конкретных целей, задач и объекта бизнеса.

Подготовка бизнес-плана начинается с правильного оформления титульного листа.

К представляемому на получение гранта бизнес-плану составляется два титульных листа.

На первом титульном листе указывается наименование документа «БИЗНЕС-ПЛАН»; номинация, к которой относится данный бизнес-проект; срок окупаемости проекта; объем собственных вложений субъекта предпринимательства в проект; объем средств, запрашиваемых в качестве государственной поддержки (гранта), количество новых рабочих мест, созданных в случае реализации проекта (Приложение 1).

Второй титульный лист (Приложение 2) должен содержать следующие сведения:

- полное официальное название фирмы, под которым она значится в регистрационных документах;

- наименование организационно-правовой формы предприятия;

- юридический адрес фирмы, т. е. адрес, указанный в регистрационных документах предприятия;

- почтовый адрес фирмы, который может отличаться от юридического;

- телекоммуникационные реквизиты: номера телефонов, факсов, электронной почты;

6) фамилии и должности сотрудников фирмы, которые будут выступать как контактные лица.

Титульный лист бизнес-плана- это визуальное обращение разработчиков к потенциальному инвестору или партнеру, которое создает первое впечатление. С учетом этого обстоятельства титульный лист должен быть лаконичным и привлекательным, на нем можно привести эмблему и логотип предприятия.

Таблица 1.

Структура бизнес-плана субъекта малого предпринимательства

| Наименование раздела | Содержание раздела | Примечания для составителей |

| 1. Резюме (обзорный раздел) |

| Этот раздел должен привлечь интерес того, кому будет адресован бизнес-план. Именно на основе представленной здесь информации формируется первоначальное мнение, которое часто имеет решающее значение для проекта в целом. В этом разделе в нескольких пунктах в сжатой форме излагается весь бизнес-план, раскрывается сущность, цель и задачи бизнес-плана. Основное требование к резюме — простота и лаконичность изложения, минимум специальных терминов. Основой для написания резюме служит информация, содержащаяся во всех разделах бизнес-плана. Поэтому этот раздел, как правило, готовится после того, как составлен весь проект. Объем не должен превышать 1-2 листов. |

| 2. Описание предприятия и отрасли |

6) специфика работы (сезонность, время работы и другие особенности, вязанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами). | Назначение раздела заключается в том, чтобы отразить реалистичность предлагаемого проекта, описать свое предприятие (реальное или будущее), описать ситуацию, сложившуюся в выбранной сфере бизнеса. В этом разделе следует четко и кратко разъяснить два основных момента:

Если предприятие только создается, то этот раздел должен дополнительно содержать обоснование выгодности создаваемого предприятия и опыт заявителя проекта в выбранной сфере или другие причины, обосновывающие этот выбор, в частности, приветствуются ссылки на договоры о намерениях или предварительные договоренности с поставщиками или потребителями.

Местоположение предприятия оказывает существенное влияние на конечные результаты предпринимательства в любой сфере деятельности. Решения о местоположении бизнеса являются стратегическими. Поэтому их обоснованию в бизнес-плане должно быть уделено достаточно внимания. При создании нового предприятия принятие решения о местоположении достаточно сложно, так как существует неопределенность используемой исходной информации. |

| 3.Описание продукции |

11) эксплуатация, в т. ч. требования к подготовке пользователей;

| В данном разделе необходимо дать наглядное и убедительное представление товара (или услуг), которые будут произведены в рамках разработанного проекта. Для лучшего представления о продукте можно привести фотографию или рисунок. В случае, если предполагается производить несколько видов продукта или его модификаций, необходимо дать отдельные описания по каждому виду. Содержание данного раздела должно четко продемонстрировать конкурентные преимущества предлагаемого продукта (услуги). Надо подчеркнуть, какие преимущества получит потребитель, приобретя данный товар или услугу, по сравнению с товарами или услугами уже представленными на целевом рынке предприятиями-конкурентами. Будет ли это выигрыш во времени или в деньгах или пользоваться товаром будет удобнее или экономичнее, а предоставленная услуга будет более комплексной. Если есть возможность, надо обязательно подчеркнуть уникальность и товара, и предприятия. Предлагаемый новый продукт (или услуга) должен представлять для потребителя очевидную ценность, иначе он не будет пользоваться спросом и желаемый уровень рентабельности не будет достигнут. Если продукция не отвечает ожиданиям и потребностям реального клиента, это существенно ограничит возможность совершения повторных покупок. Более того, негативная информация о качестве и потребительских характеристиках товара может быстро распространиться среди предполагаемых клиентов, которые всеми путями будут стремиться избегать покупки данных товаров. Следовательно, крайне важное значение имеют тщательная разработка новых продуктов (услуг) и непрерывное усовершенствование (модернизация) уже выпускающихся. |

| 4.Анализ рынка |

| Рынок является решающим фактором успеха или неудачи для всех предприятий. Самые гениальные производственные технологии оказываются бессильными, если производимый товар не пользуется спросом на рынке. Необходимо убедить инвесторов и кредиторов в существовании рынка для товара и показать, что предприниматель может продать свою продукцию на нем. Для успеха в бизнесе важное значение имеет не просто правильное определение целевого рынка, но и нахождение на нем своей, часто очень узкой, области (ниши), которая пока еще свободна; или недостаточно использована конкурентами. В экономике любой страны можно выгодно обнаруживать и заполнять тысячи ниш даже на традиционных и давно поделенных рынках. Многие преуспевающие компании быстрым ростом обязаны не тому, что их руководство стремилось создать новый продукт, а тому, что оно внедрило на рынке ту же продукцию или услуги, что и другие фирмы той же отрасли, но совершенно иным образом. Этот раздел направлен на изучение рынкови позволяет четко представить, кто будет покупать предлагаемый товар, и каков размер потенциальной ниши на рынке. Любой бизнес, даже обладающий хорошими идеями по совершенствованию продукции, рано или поздно столкнется спроблемой конкуренции. Поэтому в данном разделе необходимо собрать информацию о конкурентах: является ли область деятельности предприятия новой и быстро меняющейся или давно существующей, какова конкурентоспособность товара (услуги) на рынке, много ли внимания конкуренты уделяют рекламе своих товаров, каков уровень цен на товары (услуги) конкурентов, каков имидж фирм-конкурентов, какой рыночной стратегии придерживаются конкуренты в данный момент времени, каких действий можно ожидать от них в дальнейшем. |

| 5. Персонал и управление |

| В разделе следует дать характеристику главных менеджеров и основного персонала, отвечающего за реализацию бизнес-плана (возраст, образование, послужной список, квалификация). Это должны быть специалисты-профессионалы, способные в условиях рынка обеспечить прибыльное ведение бизнеса. Кроме того, целесообразно составить штатное расписание, отразив в нем возможное увеличение численности работников в дальнейшем при прогнозируемом расширении бизнеса. Обязательно необходимо продумать и описать систему найма рабочих и служащих на предприятие. Сможет ли политика найма рабочих и служащих обеспечить наличие требуемого специалиста для требуемой работы в требуемое время, и будут ли понимать работающие принцип дифференциации оплаты труда, применяемый в компании? В данном разделе приводятся также сведения организационно-правового характера. |

| 6. Производственный план | 1)количество необходимых производственных мощностей действующего или вновь создаваемого предприятия (если речь идет о действующем предприми, следует указать наличие оборудования и обозначить существующую потребность в дополнительном, а также привести перечень конкретных поставщиков и привести стоимость каждой единицы нового оборудования);

4) калькуляция себестоимости продукции; | Главная задача раздела — доказать потенциальным партнерам, что предприятие в состоянии реально производить нужное количество товаров в нужные сроки и требуемого качества. Для предпринимателей это самый трудный раздел, что связано с нестабильностью хозяйственных связей, ненадежностью поставщиков и сложностью получения качественных комплектующих изделий и материалов для производства. Важность производственного плана связана с тем, что во всем мире финансисты вникают во все детали производственного цикла заемщиков не для того, чтобы предлагать свои решения, а для того, чтобы оценить квалификацию руководства фирмы и обоснованность ее планов. В план производства необходимо также включить такие сведения, как потребность в рабочей силе, необходимых помещениях, их наличии и расположении. Информация раздела «Производственный план»призвана убедить инвестора в том, что предлагаемая продукция при соблюдении обозначенных условий действительно может быть реально произведена. Следует описать потребность в производственных, складских площадях, оборудовании, инструментах, используемые технологии. Можно также описать производственный процесс: последовательность операций, особенности производства (экологичность, безопасность). |

| 7. План маркетинга | 1) описание конкуренции (предполагает идентификацию ближайших компаний-конкурентов и анализ собственных возможностей). 2) описание рынка сбыта продукции (услуги). Подтверждающим документом обоснованности и реальности существования рынка сбыта могут стать письма, заявки, маркетинговые исследования, протоколы о намерениях, договоры; 3) описание поставки товара от места производства к месту продажи или потребления; 4) описание каналов сбыта продукции (услуги); 5) стратегия привлечения потребителей, исходя из конкретных возможностей предприятия (рекламные кампании, бесплатное предоставление образцов, участие в выставках и др.); 6) цена и объем сбыта предлагаемой продукции (именно цена продажи продукта (услуги) определяет, в конечном счете, величину прибыли, рентабельность бизнес — проекта). | Информация раздела призвана убедить инвестора в существовании рынка сбыта для предлагаемой продукции (услуги) и в наличии у инициаторов проекта способности ее продавать. В этом разделе следует подробно рассмотреть стратегию привлечения потребителей (рекламные кампании, бесплатное предоставление образцов, участие в выставках и др.), а также определить цену и объем сбыта. Необходимо обеспечить увязку параметров «цена — качество — рентабельность». При этом рекомендуется действовать в следующей последовательности:

При рассмотрении данного пункта бизнес-плана необходимо детализировать цели маркетинга по продаже конкретных товаров (услуг) в отдельности или в совокупности, по стратегии проникновения на конкретные рынки, по выпуску новых товаров (услуг), по ведению конкурентной борьбы на рынках сбыта и т. д. |

| 8. Риски и страхование |

| Целью раздела бизнес-плана является описание внешних и внутренних факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный вид риска, и разработанного комплекса мер по защите от возможных финансовых потерь предприятия и инвестора. Иногда от глубины проработки данного раздела в значительной степени зависит доверие потенциальных инвесторов, кредиторов и партнеров по бизнесу. Если рассматривать понятие возможного риска в целом, то, помимо общей оценки возможных рисков, проводится анализ типов рисков, их источников и моментов возникновения, а также проводятся меры по минимизации ущерба, которые целесообразно применять в случае форсмажорных обстоятельств. Среди причин возникновения производственного риска можно назвать уменьшение размеров производства, рост материальных и иных затрат, уплату повышенных процентов, отчислений, налогов и т. д. Как правило, мерами по снижению производственных рисков являются контроль за ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков, применения импортозамещающих комплектующих и прочие меры. Истоки коммерческого риска — снижение объема реализации вследствие негативного изменения конъюнктуры или управленческих ошибок, повышение закупочной цены товаров, непредвиденное снижение объема закупок, потеря товара в процессе обращения, рост издержек обращения. Мерами снижения коммерческих рисков могут быть: систематическое изучение конъюнктуры рынка; создание дилерской сети; соответствующая ценовая политика; образование сети сервисного обслуживания; формирование общественного мнения и фирменного стиля; рекл |

§

Средства труда (машины, оборудование, здания, транспортные средства) совместно с предметами труда (сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом) образуют средства производства. Выраженные в стоимостной форме средства производства являются производственными фондами предприятий. Различают основные и оборотные фонды.

Основные фонды представляют собой средства труда, участвующие в процессе производства длительное время и сохраняющие при этом свою натуральную форму. Стоимость их переносится на готовую продукцию частями, по мере утраты потребительской стоимости. В практике учета и статистике к основным фондам относятся средства труда со сроком службы не менее одного года.

Основные производственные фонды функционируют в сфере материального производства, неоднократно участвуют в производственном процессе, изнашиваются постепенно, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт по частям по мере использования. Пополняются они за счет капитальных вложений.

Оборотные фонды — это те средства производства, которые целиком потребляются в каждом новом производственном цикле, полностью переносят свою стоимость на готовый продукт и в процессе производства не сохраняют своей натуральной формы.

Наряду с производственными существуют непроизводственные основные фонды — имущество социального назначения. Это жилые дома, детские и спортивные учреждения, столовые, базы отдыха и другие объекты культурно-бытового обслуживания трудящихся, находящиеся на балансе предприятий. В отличие от производственных основных фондов они не участвуют в процессе производства, их стоимость исчезает в потреблении. Воспроизводятся они за счет национального дохода.

Непроизводственные основные фонды не оказывают непосредственного влияния на объем производства и производительность труда, но их функционирование связано с улучшением благосостояния работников предприятия, повышением материального и культурного уровня их жизни, что, в конечном счете, влияет на результаты деятельности предприятия.

В зависимости от производственного назначения основные фонды делятся на группы:

- здания — производственные корпуса, склады, конторы, гаражи и т.п.;

- сооружения — дороги, эстакады, ограждения и др. инженерно-строительные конструкции, создающие необходимые условия для осуществления процесса производства;

- передаточные средства — линии электропередач, связи, трубопроводы;

- машины и устройства — силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие устройства и лабораторное оборудование, вычислительная техника;

- транспортные средства — все виды транспортных средств, в т.ч. межзаводские, межцеховые и внутрицеховые;

- инструменты;

- производственный инвентарь и принадлежности;

- хозяйственный инвентарь;

- другие основные фонды.

Эти группы образуют активную и пассивную части основных производственных фондов. К активной части относятся передаточные устройства, машины и оборудование, к пассивной — здания, сооружения, транспортные средства, которые непосредственно не участвуют в процессе производства, но являются необходимым его условием.

Соотношение между отдельными группами и частями основных производственных фондов характеризует их структуру, имеющую важное значение в организации производства. Наиболее эффективна та структура, где больше удельный вес активной части.

На структуру основных производственных фондов влияют такие факторы, как специализация и концентрация производства, особенности производственного процесса, уровень механизации и автоматизации, географическое размещение предприятия и др.1

Основные производственные фонды предприятий совершают хозяйственный кругооборот, который состоит из следующих стадий: износ основных фондов, амортизация, накопление средств для полного восстановления основных фондов, их замена путем осуществления капитальных вложений.

Любые объекты основных фондов подвержены физическому и моральному износу, т.е. под влиянием физических сил, технических и экономических факторов они постепенно утрачивают свои свойства, приходят в негодность и не могут далее выполнять свои функции. Физический износ частично восстанавливается путем ремонта, реконструкции и модернизации основных фондов. Моральный износ проявляется в том, что устаревшие основные фонды по своей конструкции, производительности, экономичности, качеству выпускаемой продукции отстают от новейших образцов. Поэтому периодически возникает необходимость замены основных фондов, особенно их активной части. При этом в современной экономике главным фактором, определяющим необходимость замены, является моральный износ.

§

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия. Состояние и эффективность их использования — одно из главных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования.

Одним из условий непрерывности производства является постоянное возобновление его материальной основы — средств производства. В свою очередь, это предопределяет непрерывность движения самих средств производства, происходящего в виде их кругооборота. В своем обороте оборотные фонды последовательно принимают денежную, производительную и товарную форму, что соответствует их делению на производственные фонды и фонды обращения. Материальным носителем производственных фондов являются средства производства, которые подразделяются на предметы труда и орудия труда. Готовая продукция вместе с денежными средствами и средствами в расчетах образуют фонды обращения. Кругооборот фондов предприятий начинается с авансирования стоимости в денежной форме на приобретение сырья, материалов, топлива и других средств производства — первая стадия кругооборота. В результате денежные средства принимают форму производственных запасов, выражая переход из сферы обращения в сферу производства. Стоимость при этом не расходуется, а авансируется, так как после завершения кругооборота она возвращается. Завершением первой стадии прерывается товарное обращение, но не кругооборот.

Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства, где рабочая сила осуществляет производительное потребление средств производства, создавая новый продукт, несущий в себе перенесенную и вновь созданную стоимость. Авансированная стоимость снова меняет свою форму — из производительной она переходит в товарную.

Третья стадия кругооборота заключается в реализации произведенной готовой продукции (работ, услуг) и получении денежных средств. На этой стадии оборотные средства вновь переходят из сферы производства в сферу обращения. Прерванное товарное обращение возобновляется, и стоимость из товарной формы переходит в денежную.

Разница между суммой денежных средств, затраченных на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) и полученных от реализации произведенной продукции (работ, услуг), составляет денежные накопления предприятия. Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем самым осуществляется их непрерывный оборот. Именно постоянное движение оборотных средств является основой бесперебойного процесса производства и обращения. Анализ кругооборота фондов предприятий показывает, что авансируемая стоимость не только последовательно принимает различные формы, но и постоянно в определенных размерах пребывает в этих формах. Иными словами, авансируемая стоимость на каждый данный момент кругооборота различными частями одновременно находится в денежной, производительной, товарной формах. Кругооборот фондов предприятий может совершаться только при наличии определенной авансированной стоимости в денежной форме. Вступая в кругооборот, она уже не покидает его, последовательно меняя свои функциональные формы. Указанная стоимость в денежной форме представляет собой оборотные средства предприятия

. Оборотные средства выступают, прежде всего, как стоимостная категория. Они в буквальном смысле не являются материальными ценностями, так как из них нельзя производить готовую продукцию. Являясь же стоимостью в денежной форме, оборотные средства уже в процессе кругооборота принимают форму производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции. В отличие от товарно-материальных ценностей оборотные средства не расходуются, не затрачиваются, не потребляются, а авансируются, возвращаясь после окончания одного кругооборота и вступая в следующий. Момент авансирования представляет собой одну из существенных и отличительных

черт оборотных средств, так как он играет важную роль в установлении их

экономических границ. Временным критерием для авансирования оборотных средств должен являться не квартальный или годовой объем фондов, а один кругооборот, после которого они возмещаются и вступают в следующий.

Сущность оборотных фондов и оборотных средств.

Изучение сущности оборотных средств предполагает рассмотрение оборотных фондов и фондов обращения. Оборотные средства, оборотные фонды и фонды обращения существуют в единстве и взаимосвязи, но между ними имеются существенные различия, которые сводятся к следующему.

Оборотные средства постоянно находятся во всех стадиях деятельности предприятия, в то время как оборотные фонды проходят производственный процесс, заменяясь все новыми партиями сырья, топлива, основных и вспомогательных материалов. Производственные запасы, являясь частью оборотных фондов, переходят в процесс производства, превращаются в готовую продукцию и покидают предприятие. Оборотные фонды полностью потребляются в процессе производства, перенося свою стоимость на готовый продукт. Их сумма за год может в десятки раз превышать сумму оборотных средств, обеспечивающих при совершении каждого кругооборота переработку либо потребление новой партии предметов труда и остающихся в хозяйстве, совершая замкнутый кругооборот.

Оборотные фонды непосредственно участвуют в создании новой стоимости, а оборотные средства — косвенно, через оборотные фонды.

В процессе кругооборота оборотные средства воплощают свою стоимость в оборотных фондах и поэтому посредством последних функционируют в процессе производства, участвуют в формировании издержек производства. Если бы оборотные средства прямо и непосредственно участвовали в создании нового продукта, то они постепенно уменьшались бы и к моменту окончания кругооборота должны были бы исчезнуть.

Оборотные фонды, представляя собой потребительную стоимость, выступают в единой форме — производительной. Оборотные средства, как отмечалось, не только последовательно принимают различные формы, но и постоянно в определенных частях пребывают в этих формах.

Приведенные обстоятельства создают объективную необходимость для разграничения оборачиваемости оборотных фондов и оборотных средств. Сравнение оборотных средств с фондами обращения, являющимися функциональной формой оборотных средств на стадии обращения, приводит к следующим результатам:

— кругооборот фондов предприятий завершается процессом реализации продукции (работ, услуг). Для нормального осуществления данного процесса они наряду с основными и оборотными фондами должны располагать и фондами обращения.

Оборот фондов обращения неразрывно связан с оборотом оборотных

производственных фондов и является его продолжением и завершением. Совершая кругооборот, эти фонды переплетаются, образуя общий оборот, в процессе которого стоимость оборотных фондов, перенесенная на продукт труда, переходит из сферы производства в сферу обращения, а стоимость фондов обращения в размере авансированной стоимости — из сферы обращения в сферу производства.

Так осуществляется единый оборот авансированных средств, проходящих через разные функциональные формы и возвращающихся в исходную денежную форму. Оборотные средства, совершая кругооборот, из сферы производства, где они функционируют как оборотные фонды, переходят в сферу обращения, где они функционируют как фонды обращения.

Определение оборотных средств как авансированных денежных средств в создаваемые запасы оборотных производственных фондов и фондов обращения не раскрывает полного экономического содержания этой категории. Оно не учитывает, что наряду с авансированием определенной суммы денежных средств происходит процесс авансирования в эти запасы стоимости прибавочного продукта, создаваемого в процессе производства. Поэтому у рентабельных предприятий после завершения кругооборота фондов сумма авансированных оборотных средств возрастает на определенную сумму полученной прибыли. У нерентабельных предприятий сумма авансированных оборотных средств при завершении кругооборота фондов уменьшается в связи с понесенными убытками.

Оборотные средства часто отождествляются с денежными средствами. Между тем нельзя в прямом смысле называть их денежными средствами. Средства, занятые в производстве и в обращении, не следует отождествлять с деньгами. Совокупная стоимость авансируется в форме денег и, пройдя процесс производства и обращения, снова принимает эту форму. Денежные средства являются посредником в движении средств. Совокупная стоимость, выраженная в деньгах, превращается в реальные деньги только временами и по частям.

§

Оборотные средства можно классифицировать по следующим признакам:

3.1. По месту и роли в процессе воспроизводства различают оборотные

средства в сфере производства и сфере обращения.

Рассмотрение состава и структуры оборотных средств позволяет коснуться такой важной проблемы организации оборотных средств, как рациональное размещение их между сферами производства и обращения. Установление оптимального соотношения оборотных средств в производстве и обращении имеет важное значение для обеспечения денежными средствами выполнения производственной программы, а также является одним из основных факторов эффективности использования оборотных средств.

3.2. По степени планирования оборотные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые.

Отечественная практика предполагает нормирование, то есть установление плановых норм запаса и нормативов по элементам оборотных средств, за исключением товаров отгруженных, денежных средств и средств в расчетах. Размер ненормируемых оборотных средств определяется в оперативном порядке.

3.3. По источникам нормирования оборотные средства делятся на собственные, заемные и привлеченные.

В современных экономических условиях предприятиям предоставлены широкие права в распоряжении оборотными средствами. Оборотные средства находятся в распоряжении предприятия и изъятию не подлежат. Предприятия могут продавать и передавать их другим предприятиям, организациям, учреждениям, гражданам, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование (за исключением тех, которые не находятся в собственности или использовании предприятий).

Важной проблемой на предприятии является обеспечении сохранности оборотных средств. В процессе финансового планирования важно определить возможное наличии излишка или недостатка оборотных средств на начало планируемого периода. Для этого составляется сумма ожидаемого (фактического) наличия собственных оборотных средств предприятия на начало планируемого периода с его совокупной потребностью в оборотных средствах. Если плановая потребность превышает сумму собственных оборотных средств предприятия, возникает недостаток собственных оборотных средств. Предприятия, допустившие образование недостатка оборотных средств, могут выполнять его за счет собственных и временно за счет заемных средств.

Если соотношение обратное, возникает излишек собственных средств,

который может служить источником финансирования прироста оборотных средств.

Недостаток собственных оборотных средств может возникнуть в следствии ряда причин, зависящих и не зависящих от деятельности предприятия. Предприятие может не обеспечить сохранность имеющихся собственных оборотных средств, то есть потерять определенную сумму, допустив сверхплановые убытки, незаконное отвлечение оборотных средств, например, на нужды капитального строительства, недополучение прибыли.

Экономические условия, в которых функционируют предприятия, оказывают существенное влияние на состояние оборотных средств. Повышение цен на приобретаемые товарно-материальные ценности ведет к образованию у предприятий недостатка собственных оборотных средств в больших размерах. Одним из источников его поп

олнения является банковский кредит, который в условиях инфляции предоставляется под высокие проценты.

Проводимая государством финансовая политика может препятствовать или стимулировать нормальную производственно-финансовую деятельность предприятий, в том числе рациональное использование оборотных средств. Важная роль при этом принадлежит налоговой политике государства. Так, отнесение ряда налогов на себестоимость продукции (работ, услуг), особенности уплаты в бюджет НДС, авансовые платежи налога на прибыль приводят к отвлечению оборотных средств предприятий на непроизводственные расходы. Это вынуждает предприятия прибегать к займам под большие проценты, искать внеплановые источники средств, идти на нарушение финансовой дисциплины. Отвлечение оборотных средств ведет к замедлению их оборачиваемости, снижает эффективность работы предприятия, ухудшает его финансовое состояние.

Организация оборотных средств предприятия обязательно включает систематический контроль за их сохранностью и эффективностью использования посредством ревизий и обследований на основе статистических данных, оперативной и бухгалтерской отчетности.

§

Понятие предпринимательского дохода

В экономической теории предпринимательский доход делят на две части: нормальную и экономическую прибыль. К первой относят как бы гарантированный доход предпринимателя, своего рода его заработную плату; ко второй — плату за риск, инновации, монопольную власть. Понятно, что величина предпринимательского дохода колеблется, прежде всего, за счет второй составляющей, т.е. экономической прибыли.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц:

— сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;

— по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.;

— в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

— авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

— в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;

— в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.[8,с.46]

Классификация доходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на :

1. Доходы от обычных видов деятельности;

2. Операционные доходы;

3. Внереализационные доходы.[9,с.69]

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.

Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из требований настоящего Положения, характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения.

Четкая классификация доходов и расходов является базой обоснованного определения чистого результата деятельности за определенный период. Помимо этого, классификация необходима для :

1)определения, из какого источника получена основная часть доходов и прибыли отчетного периода;

2)разделения производственной себестоимости продукции и непроизводственных расходов, в том числе расходов по управлению и реализации, а также расходов по финансовой деятельности;

3)разделения постоянных и переменных расходов в целях управленческого и финансового анализа.

Для определения источников получения доходов вся деятельность предприятия разделяется на:

-основную или операционную деятельность (производство и реализация продукции, работ и услуг предприятия);

-финансовую деятельность (получение кредитов и выдача их другим предприятиям; участие предприятия в деятельности других кампаний; операции предприятия на финансовых рынках, курсовые разницы и др.);

-чрезвычайные статьи (операции, не являющиеся характерными для деятельности предприятия).

Такое деление весьма важно, поскольку оно позволяет определить, каков удельный вес доходов, полученных как от основной деятельности предприятия, так и из других источников, в особенности из таких, которые вообще не являются характерными для деятельности данного предприятия и не могут рассматриваться как постоянный источник получения его доходов.

Показатели доходов и прибыли

Показателями доходов и прибыли являются :

а) чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) – это валовая выручка от реализации за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов, возвращенных товаров и ценовых скидок. Именно этот показатель является реальной базой для последующего расчета показателей прибыли и оценки рентабельности предприятия;

б) валовая прибыль от реализации – чистая выручка от реализации за вычетом производственных расходов на реализованную продукцию. Этот показатель позволяет анализировать эффективность производственной деятельности предприятия;

в) прибыль (убыток) от основной деятельности (операционная прибыль или операционный убыток) – валовая прибыль от реализации за вычетом расходов по управлению и расходов по сбыту. Этот показатель отражает влияние расходов по управлению и сбыту на финансовый результат от реализации;

и т.д……………..

§

Затраты представляют собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации природных ресурсов, сырья , материалов, топлива, энергии, основных фондов, человеческих ресурсов и т.д.

На практике различают 2 схожих понятия: затраты и расходы.

РАСХОДЫ -это перечисление денежных или передача в порядке обмена других средств на оплату материалов, работ и услуг вне связи с определенным периодом , в то время как затраты формируют стоимость использованных ресурсов по времени приходящихся на отчетный период.

Данное разграничение вызвано тем , что отправным пунктом в управлении затратами является их четкое выделение во времени и пространстве.

Затраты формируют себестоимость продукции.

СЕБЕСТОИМОСТЬ- это выраженная в денежной форме величина всех производственных затрат на единицу или весь объем выпущенной продукции.

Себестоимость показывает, во что фактически обошлась предприятию проданная продукция (оказанные услуги, выполненная работа). В состав себестоимости входят не все затраты. Распределение их по источникам формирования (на себестоимость или на прибыль) регламентируется «Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ или услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ или услуг) , и о порядке формирования финансовых результатов , учитываемых при налогообложении прибыли», утвержденным постановлением Правительства РФ №552 от 5 августа 1992г. Согласно Положению Затраты, включаемые в себестоимость продукции, называются издержками. Другая часть затрат формируется за счет прибыли.

Определение себестоимости имеет большое практическое значение в деятельности предприятия. Так, исчисление ее необходимо для контроля выполнения плана и оценки динамики показателей, определения рентабельности производства, осуществления внутрипрозводственного хозрасчета, выявления резервов снижения себестоимости продукции, определения цен на продукцию, расчета экономической эффективности функционирования действующей и внедрения новой техники, технологии, организационно-технических мероприятий, экономического обоснования решения об освоении производства новых видов продукции и снятия с производства устаревших и решения других экономических задач. Информация о себестоимости лежит и в основе прогнозирования развития предпринимательской деятельности, поэтому для эффективной предпринимательской деятельности необходимо осуществлять управление затратами на производство и реализацию продукции.

Однако многообразие затрат обуславливает определенные трудности в управлении ими. Отсюда важной проблемой в получении экономического обоснования управленческих решений является обеспечение прозрачности состава затрат.

Заслуживает внимание классификация по видам затрат. На практике составляют смету затрат и калькуляцию на изготовление продукции.

СМЕТА ЗАТРАТ показывает источники их возникновения. Ее элементы- материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты. При этом по элементам материальных затрат отражают покупные материалы, изделия, топливо и энергию. Оплату труда и отчисления на социальные нужды отражают только применительно к персоналу основной деятельности.

Эта группировка является единой и обязательной для предприятий, принадлежащих к любой отрасли народного хозяйства. Она показывает, что именно израсходовано на производство продукции и каково соотношение отдельных элементов затрат в общей сумме затрат. С помощью сметы можно отделить затраты живого труда от затрат овеществленного и установить потребности в производственных ресурсах. Однако она не дает возможности установить степень соблюдения утвержденных нормативов, смет, экономических расчетов в процессе предпринимателькой деятельности.

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты группируют по статьям калькуляции. КАЛЬКУЛЯЦИЯ характеризует назначение понесенных предприятием затрат и рассчитывается с целью выявления их отклонений от заданных норм, планов, заранее установленных стандартов, а также установления причин этих отклонений. В «Основных положениях по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях» установленна типовая группировка затрат по статьям калькуляции, которая содержит следующие позиции:

- Сырье и материалы

- Возвратные отходы (вычитаются)

- Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий

- Топливо и энергию на технологические цели

- Заработная плата производственных рабочих

- Отчисления на социальные нужды

- Расходы на освоение и подготовку производства

- Общепроизводственные расходы

- Общехозяйственные расходы

- Потери от брака

- Прочие производственные расходы

Совокупность затрат по всем перечисленным элементам образует ПОЛНУЮ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

Министерства могут вносить изменения в данную типовую номенклатуру статей затрат на производство с учетом особенностей техники, технологии и организации предпринимательской деятельности.

С помощью калькуляций можно оценивать эффективность использования ресурсов предприятия и выявить влияние на нее различных факторов. Однако она не позволяет определить сумму затрат по предприятию в целом.

Т.о. затраты представляют собой сложную категорию , состав которой строго определен нормативными документами и может включать элементы, образованные по различным признакам. Выбор признаков обусловлен характером решаемой управленческой задачи. В результате собирания затрат по той или иной классификации достигается прозрачность соответствующего сегмента функционирования предприятия, что позволяет выделять узкие места и принимать обоснованные управленческие решения. В результате, эффективность системы управления затратами предприятия зависит от того , насколько рационально выбрана их классификация.

Затраты на персонал

ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ -интегральный показатель, включающий все затраты связанные с функционированием персонала: заработную плату, социальное страхование, социальные выплаты и льготы, расходы на обучение и повышение квалификации персонала, на выплату дивидендов.

При наличии высокого уровня текучести кадров у предприятия появляются дополнительные затраты., вызванные выполнением сверхурочных работ, возникновением брака и простоев, повышением уровня заболеваемости и производственного травматизма. Все это ведет к росту себестоимости продукции и снижению ее конкурентноспособности. Все затраты на персонал можно объединить в след. Группы:

- Внешние единовременные- оплата договорных отношений с учебными заведениями, центрами подготовки при органах регулирования занятости

- Внешние текущие- на исследовательские и оперативные работы в области маркетинга рабочей силы и персонала

- Внутренние единовременные- капитальные инвестиции на оборудование новых рабочих мест и переоснащение существующих, на дополнительное строительство и оснащение социальной инфраструктуры, учебных подразделений

- Внутренние текущие- оплата труда сотрудников с новой квалификацией, различные социальные выплаты.

Опреде6ление допустимой величины затрат на персонал является отправной точкой в планировании всех других показателей по труду, основой разработки производственных и социальных показателей развития предприятия. Доля затрат на персонал в себестоимости продукции имеет тенденцию к росту, что обусловлено такими факторами:

- отсутствием прямой зависимости между производительностью труда и затратами на персонал

- внедрением новых технологий, которые предъявляют более высокие требования к квалификации персонала

- изменением законов в области трудового права

- появлением новых тарифов

- повышением цен на товары первой необходимости

§

Себестоимость — стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

Функции: 1) является основой простого воспроизводства, т.е. формой возмещения потребляемых средств – воспроизводственная функция; 2) обеспечивает учет и контроль все затрат на производство и реализацию продукции – учетная функция; 3) является основой ценообразования – расчетная функция; 4) служит основной для обоснования и принятия управленческих решений – управленческая функция.

Виды себестоимости: 1) От полноты включения затрат (Цеховая, Производственная, Полная); 2) По отношению к объекту расчета (Индивидуальная и Среднеотраслевая)

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции.

Производственная помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Полная себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции, слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов

Индивидуальная обусловливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие.

Среднеотраслевая определяется как средневзвешенная величина и характеризует средние затраты на единицу продукции по отрасли, поэтому она находится ближе к общественно необходимым затратам труда.

Снижение себестоимости позволяет предприятию: *Высвободить оборотный капитал и ускорить его оборот. *Увеличить прибыль и рентабельность продукции и, соответственно, обеспечить расширенное воспроизводство. *Улучшить финансовое состояние предприятия. *Снизить цену и повысить конкурентоспособность продукции.

Абсолютные показатели — определяются по данным сметы затрат. Это 1) себестоимость произведенной продукции; 2) себестоимость реализованной продукции.

Уровневые показатели — Определяются отношением общей суммы затрат на количество или стоимость произведенной (реализованной) продукции. Это 1) себестоимость единицы продукции; 2) затраты на 1 руб. произведенной продукции; 3) затраты на 1 руб. реализованной продукции.

Относительные показатели: процент снижения себестоимости единицы продукции; темп роста затрат на рубль реализованной продукции; темп роста затрат на производство продукции (работ, услуг).

Структура себестоимости и факторы ее формирующие.

Себестоимость — стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

Структура — состав и количественное соотношение элементов (статей) затрат. Ее определяет: 1) доля отдельного элемента или статьи в полной себестоимости = ЗiЗ*100%, где Зi – величина i-ого элемента или статьи затрат, руб.; 2) соотношение между постоянными и перемен., прямыми и косвенными затратами и т.д.

Структуру формируют факторы: технический уровень и формы организации производства, его размещение, характер изготовляемой продукции и перерабатываемых материально-сырьевых ресурсов, условия снабжения, особенности реализации продукции и др. Также уровень концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсификации производства, а также географическое местонахождение предприятия. Инфляционные факторы и изменение процентной ставки банковского кредита.

Структура на каждом предприятии должна анализироваться как в поэлементном, так и в постатейном разрезе. Это необходимо для управления издержками на предприятии с целью их минимизации.

На основе изучения специальной литературы можно выделить общие причины возможных отклонений структуры: колебание цен на материальные ресурсы; сокращение численности; рост заработной платы; уход в отпуск без сохранения заработной платы; ввод и выбытие основных фондов; переоценка основных фондов.

В этой связи необходим анализ динамики структуры с целью выявления тенденций роста или снижения доли каждого элемента для поиска резервов снижения затрат.

Прибыль: сущность функции, виды прибыли

§

Современная экономическая наука рассматривает прибыль как доход от использования факторов производства: труда, земли, капитала. Сущность прибыли и предпринимательского дохода вытекает из функций предпринимателя, которые включают:

— проявление инициативы по соединению ресурсов для производства какого-либо товара и услуги;

— принятие основных неординарных решений по управлению фирмой;

— внедрение инноваций;

— несение ответственности за экономический риск, связанный со всеми вышеуказанными факторами.

Отсюда вытекают следующие определения прибыли:

а) прибыль — это плата за услуги предпринимательской деятельности;

б) прибыль — это плата за новаторство, за талант в управлении фирмой;

в) прибыль — это плата за риск, за неопределенность результатов предпринимательской деятельности;

г) прибыль — это доход, возникающий при монопольном положении производителя (продавца) на рынке.

Классическая схема прибыли — это превышение доходов над расходами. Обратное положение называется убытком. С экономической точки зрения прибыль — это разность между денежными поступлениями и выплатами. С хозяйственной точки зрения прибыль — это разность между имущественным состоянием предприятия на конец и начало отчетного периода.

Функции прибыли:

Прибыль в соответствии с ролью, отведенной ей в экономике, выполняет ряд функций.

- Регулирующая. Прибыль позволяет регулировать финансовые потоки, поскольку распределяется по различным фондам и направлениям на предприятии (резервный, валютный, фонд развития производства, фонд материальных поощрений).

- Стимулирующая. Любая компания в процессе своего функционирования стремится укрепить свои позиции в бизнесе и на рынке, получить некоторые преимущества перед конкурентами и экономическую прибыль. Все это способствует ее динамичному развитию. Это заставляет бизнесмена тщательно заниматься вопросом фирмы производства, чтобы максимально снизить затраты, наиболее рационально использовать ограниченные ресурсы и добиться наибольшей отдачи от факторов производства. С этой целью совершенствуются технологии, осваиваются достижения науки и техники, что способствует экономическому росту компании и всей национальной экономики.

- Контролирующая функция представляет собой не что иное, как характеристику экономического эффекта деятельности предприятия.

- Наличие экономической прибыли способствует эффективному распределению ресурсов между альтернативными способами их применения. Важная черта бизнеса – это возможность предугадать альтернативные возможности и расхода. Если в отдельной отрасли прибыль превышает среднее значение, это свидетельствует о том, что на данный продукт существует высокий спрос, т. е. он абсолютно отвечает потребностям и желаниям потребителей. В результате такой сектор экономики становится более привлекательным, и организации будут бороться за возможность вложения в него капитала и ресурсов. Посредством такого перемещения ресурсов достигается наибольшая эффективность функционирования экономики.

- Прибыль является одним из важнейших источников формирования бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджет в виде налогов, а так же санкций и используется на различные цели, определенные расходной частью бюджета и утвержденные в законодательном порядке.

Теперь рассмотрим виды прибыли. В экономической теории выделяют следующие виды прибыли:

- Бухгалтерская прибыль – общая прибыль организации, полученная со всех источников дохода, за вычетом затрат на производство, приобретение или сбыт производимых товаров или услуг, уплаченных процентов по краткосрочным кредитам и платы за ресурсы.

- Экономическая прибыль – остаток от общего дохода после вычитания всех издержек, разница между бухгалтерской прибылью и дополнительными расходами, такими как некомпенсированные собственные издержки предпринимателя, упущенная выгода, затраты на стимулирование чиновников в коррупционных условиях, дополнительные премии работникам.

- Чистая прибыль — часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.

- Валовая прибыль – разница между выручкой и себестоимостью реализованной продукции.

- Маржинальная прибыль—это превышение выручки над переменными затратами на производство продукции, которое позволяет возместить постоянные затраты и получить прибыль.

- Нормальная прибыль— это среднерыночная прибыль, позволяющая сохранять позиции на рынке.

Все факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли, обычно подразделяют на две основные группы: внешние и внутренние.

- Внутренние факторы — факторы, которые осуществляют воздействие на размер прибыли предприятия через увеличение объема выпускаи реализации продукции, улучшение качества продукции, повышения отпускных цен и снижениеиздержек производстваи реализации продукции.

- Внешние факторы — эти факторы не зависят от деятельности предприятия, но могут оказывать значительное влияние на величину прибыли.

Внутренние факторы увеличения прибыли предприятия:

- уровень хозяйствования;

- компетентность руководства и менеджеров;

- конкурентоспособность продукции;

- уровень организации производства и труда и др.;

- производительность труда;

- состояние и эффективность производственного и финансового планирования.

Внутренние факторы делятся на:

- производственные — характеризуют наличие и использование средствипредметов труда, трудовых ифинансовых ресурсов;

- внепроизводственные — связаны со снабженческо-сбытовой и природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и быта.

Производственные факторы подразделяются на:

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через количественные изменения: объема средств и предметов труда, финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, фонда рабочего времени и др.

Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через «качественные» изменения:

- повышение производительности оборудования и его качества;

- использование прогрессивных видов материалов и совершенствование технологии их обработки;

- повышение квалификации и производительности труда персонала;

- совершенствование организации труда и более эффективное использование финансовых ресурсов и др.

§

Объект налогового правонарушения:

Урегулированные и защищенные законом блага и ценности, которым наносится вред противоправными действиями (бездействиями) Его составные части:

- Установленный законом порядок исчисления и уплаты налогов и сборов.

- Порядок учета налогоплательщиков.

- Порядок составления налоговой отчетности.

Объективная сторона налогового правонарушения

Противоправное действие (бездействие) субъекта правонарушения, за которое нормами НК установлена ответственность.

Субъективная сторона налогового правонарушения

Юридическая вина в форме умысла или неосторожности.

Субъект налогового правонарушения

Лица, совершившие правонарушение:

- Налогоплательщик.

- Плательщик сборов.

- Налоговый агент.

Лица, способствующие осуществлению налогового контроля:

- Эксперт.

- Переводчик.

- Специалист

(кредитная организация выступает в качестве особого субъкта правонарушения).

Существуют основания для того, чтобы деяние было квалифицировано как налоговое правонарушение, за которое наступает ответственность.

3 основания отнесения деяния к налоговому правонарушению:

- Нормативное — деяние должно быть соответствующим образом закреплено нормой, определяющей ответственность за совершение данного деяния.

- Процессуальное — акт уполномоченного органа в наложении конкретного взыскания за конкретное правонарушение.

- Фактическое — есть деяние конкретного субъекта, нарушающего правовые предписания, охраняемые санкциями.

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения:

- привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности уплатить причитающуюся сумму налога;

- привлечение организации за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц, при наличии соответствующих оснований, от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами РФ;

- никто не может быть повторно привлечен к налоговой ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения;

- лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда;

- лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица (принцип презумпции невиновности налогоплательщика закреплен в п. 6 ст. 108 НК РФ);

- если вина налогоплательщика не доказана, то и санкции не могут применяться к налогоплательщику.

Налоговая санкция

Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных статьями гл.16 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 114 НК РФ мерой ответственности за совершение правонарушения является налоговая санкция, которая имеет и превентивное значение — предотвращение повторного совершения плательщиком налогового правонарушения. После вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в случаях, когда внесудебный порядок взыскания налоговых санкций не допускается, налоговый орган обращается с исковым заявлением в суд о взыскании с этого лица, привлекаемого к ответственности, налоговой санкции.

Налоговые санкции взыскиваются с налогоплательщиков только в судебном порядке.

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции подается:

- В арбитражный суд — при взыскании налоговой санкции с организации или индивидуального предпринимателя;

- В суд общей юрисдикции — при взыскании налоговой санкции с физического лица не являющегося индивидуальным предпринимателем;

Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. Субъектом ответственности может стать организация либо физическое лицо не младше 16 лет (ст. 107 НК РФ).

Поскольку налоговые правонарушения, совершенные умышленно, представляют собой большую общественную опасность, именно за них в НК РФ установлены увеличенные размеры взысканий. Например, в силу 122 НК РФ неуплата или неполная уплата налога в результате занижения налоговой базы или неправильного исчисления сумм налога по итогам налогового периода, выявленная при выездной налоговой проверке, влекут взыскание штрафа в размере 20% неуплаченной суммы налога. При этом за те же действия, совершенные умышленно, штраф взыскивается в размере 40% неуплаченной суммы налога.

Если в ходе камеральной или выездной налоговой проверки налоговые органы выявят налоговые правонарушения, то будет принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности. Если будут установлены умысел и неосторожность в налоговых правонарушениях, то финансовая ответственность за налоговые правонарушения будет более жесткая.

§

Помимо форм вины существуют обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. В ст. 111 и ст. 112 НК РФ приведены обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения:

- вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельсв;

- если лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния;

- использование налогоплательщиком письменных разъяснений по вопросам законодательства о налогах и сборах подготовленных финансовым органом;

Представленный в статье перечень обстоятельств, также как и в ст. 111 НК РФ, является открытым. Это означает, что суды и налоговые органы на свое усмотрение могут признать то или иное обстоятельство смягчающим со всеми закрепленными в Кодексе последствиями.

Лицо не может быть привлечено к отвественности за совершение налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- отсутствие события налогового правонарушения;

- отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;

- совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шестнадцатилетнего возраста;

- истичение сроков давности привлечения к отвественности за совершение налогового правонарушения.

Лицо не может быть привлечено к ответсвенности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение, истекли три года (срок давности).

Обстоятельства, смягчающие ответственность

Обстоятельства, смягчающие ответственность (совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств:

- совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения;

- в силу материальной, служебной или иной зависимости;

В НК РФ определено, что наличие хотя бы одного обстоятельства, смягчающего ответственность, влечет снижение размера налоговой санкции не менее чем в два раза. В п. 3 статьи 114 НК РФ представлен лишь минимальный предел снижения налоговой санкции, следовательно, суд и налоговый орган по результатам оценки соответствующих обстоятельств (например, количества смягчающих обстоятельств, личности налогоплательщика или его материального положения) вправе уменьшить размер взыскания и более чем в два раза. Также в НК РФ прописаны отягчающие обстоятельства, при наличии которых ответственность за налоговое правонарушение должна быть увеличена.

Плательщик считается привлеченным к налоговой ответственности в течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда или налогового органа о применении налоговой санкции. Совершение в этот промежуток времени аналогичного правонарушения будет являться отягчающим обстоятельством и основанием для увеличения штрафа на 100%.

Согласно п. 2 статьи 108 НК РФ, никто не может быть дважды привлечен к ответственности за совершение одного и того же правонарушения. В соответствии с п. 8 ст. 101 НК РФ в решении инспекции о привлечении лица к налоговой ответственности должны быть изложены обстоятельства совершенного правонарушения и приведены ссылки на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства. Неисполнение налоговым органом данного требования означает недоказанность наличия события налогового правонарушения в действиях плательщика.

Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения составляет 3 года, по истечению которого налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности за его совершение.

Срок, в течение которого может быть взыскана налоговая санкция, исчисляется с даты составления акта налоговой проверки (камеральной или выездной), а не вынесения решения по ее результату. Данный срок является пресекательным, т. е. не подлежащим восстановлению. В случае его пропуска суд отказывает в удовлетворении требований налогового органа.

§

Виды налоговых правонарушений, а также налоговая и административная ответственность за их совершение представлены в статьях Налогового кодекса с 116 по 135 и статья 75.

Законодательством установлена обязанность налогоплательщиков по постановке на учет в налоговых органах по месту своего нахождения (по месту жительства, если речь идет о физических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), по месту нахождения обособленных подразделений, а также по месту нахождения принадлежащих им налогоплателыцику недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих налогообложению (ст. 83 НК РФ).

В целях обеспечения налогового контроля должностные лица налоговых органов в соответствии со ст. 91 НК РФ при соблюдении установленных законодательством условий пользуются правом беспрепятственного доступа на территорию или в помещение налогоплательщика.

Нарушение налогоплательщиком срока постановки на учет в налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.