Управленческий учёт инвестиционной деятельности

Мещеряков Д. А.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.9. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мещеряков Дмитрий Анатольевич, аспирант Кафедры учёта, анализа и аудита Экономического факультета

Место учебы: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

mescheriakovd@hotmail.com

Аннотация: В процессе управления инвестиционной деятельностью, руководители предприятий испытывают потребность в получении качественной и оперативной информации, позволяющей принимать обоснованные управленческие решения. Получение такой информации обеспечивается за счет внедрения полноценной системы учета инвестиционной деятельности, представляющая собой органичное развитие системы управленческого учёта предприятия.

Однако многие предприятия испытывают трудности в постановке и использовании системы управленческого учета инвестиционной деятельности. Необходимость формирования методологических подходов к организации учетноаналитического обеспечения инвестиционной деятельностью обусловила актуальность данного исследования.

Целью данной статьи является разработка модели системы управленческого учета, позволяющей осуществлять своевременный контроль и анализ инвестиционных затрат, а также принимать управленческие решения в рамках реализации инвестиционной деятельности.

Исследование базируется на диалектическом методе познания, предполагающем изучение экономических отношений, в статье использован системный подходы к управлению.

Автором уточнены понятия инвестиционного процесса, раскрыто содержание этапов формирования системы управленческого учета, даны рекомендации по совершенствованию состава управленческой отчетности, предназначенной для целей анализа и контроля инвестиционной деятельности, сформулированы предложения классификации статей затрат по бизнес-процессу «Вложения во внеоборотные активы».

Предложенный в данной статье методологический подход к формированию системы управленческого учета позволит решить целый ряд задач, связанных с управлением и контролем инвестиционной деятельности предприятия, в том числе обеспечить оперативность учета. Наличие подобной информации позволит тщательно взвесить и принять окончательное решение с учетом возможных финансовых рисков компании.

Внедрение основных положений, рекомендаций и результатов исследования способствует совершенствованию методической базы управленческого учета инвестиционной деятельности предприятий, созданию информационной основы подготовки инвестиционных решений. Полученные результаты полезны для построения полноценной системы управленческого учета затрат инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: управленческий учет, инвестиционная деятельность, инвестиционные затраты, управленческая отчетность, бюджетирование, капитальные вложения, активы

MANAGERIAL ACCOUNTING INVESTING ACTIVITIES

Meshcheryakov Dmitry A., postgraduate, analysis and audit of Economics department

Study place: The Lomonosov Moscow State University

mescheriakovd@hotmail.com

Annotation: In the process of investment management, business leaders feel the need to obtain high-quality and timely information to enable to make informed management decisions. Obtaining such information is provided by the introduction of an adequate system of accounting for investment activity, which is an organic development of managerial accounting of the enterprise.

However, many companies are experiencing difficulties in the formulation and use of management accounting system investment. The need for the formation of methodological approaches to the organization of accounting and analytical support of investment activity led to the relevance of the study.

The purpose of this paper is to develop a model of management accounting system that permits timely monitoring and analysis of investment costs, as well as to make management decisions in the framework of the investment activity.

The study is based on the dialectical method of cognition involves the study of economic relations, the article used a systematic approach to management.

The author specifies the terms of the investment process, reveals the content of the stages of formation of a management accounting system, recommendations for improvement of management reporting designed for analysis and monitoring of investment activity, formulated proposals reclassifications costs of the business process «Investments in non-current assets.»

Proposed in this paper a methodological approach to the formation of a management accounting system will allow to solve a number of problems related to the management and control of the investment of the company, including the provision of operational accounting. The availability of such information will allow to weigh carefully and make the final decision, taking into account the potential financial risks of the company.

Implementation of guidelines, recommendations, and results of the study contributes to the improvement of methodical base management accounting investment activity of enterprises, the establishment of an information basis of the preparation of investment decisions. The results obtained are useful for the construction of a complete system of management accounting costs of investment activities.

Keywords: management accounting, investment, investment costs, management reporting, budgeting, capital expenditures, assets

Обеспечение стабильного роста и эффективности деятельности предприятий в значительной степени зависит от уровня его инвестиционной активности. Инвестиционная деятельность способствует динамичному развитию предприятия и является необходимым условием обновления производственных фондов и внедрения новых технологий производства. Для принятия обоснованных управленческих решений по инвестиционной деятельности необходимо обладать своевременной, достоверной и качественной информацией, наличие которой обеспечивает налаженная система управленческого учета.

Однако в развитии учета инвестиционных затрат существует ряд проблем методологического характера. Кроме того, порядок учета затрат на модернизацию, реконструкцию и техперевооружение действующих объектов основных средств не в полной мере отражен в нормативных актах и др. [Варпаева 2022].

Таким образом, необходимость постановки и развития методологии управленческого учета инвестиционной деятельности приобретает особую актуальность.

Инвестиционная деятельность выступает не только основным рычагом преодоления кризисных явлений в производстве за счет обеспечения его эффективных результатов, но и главной формой реализации экономической стратегии, способствующей успешному решению задач, стоящих перед конкретным предприяти-

263

Бизнес в законе

5’2022

ем [Сидорова 2022].Реализация инвестиционной деятельности выражается в инвестиционном процессе. Инвестиционный процесс в своей основе направлен на эффективное вложение денежных средств, иного имущества, имущественных и неимущественных прав в предприятия, объекты недвижимости, станки, оборудование, финансовые инструменты, нефинансовые средства и т.п., что позволяет получать адекватную прибыль или обеспечивать полезные социальные и (или) экологические эффекты [Аскинадзи 2022].

При анализе инвестиционного процесса выделяется четыре взаимосвязанных понятия: инвестиции, объект инвестирования, инвестирование и инвестиционная деятельность.

Как следует из определения, закрепленного на законодательном уровне [Федеральный закон от 25.02.1999], под инвестициями понимаются деньги, ценные бумаги, имущество, права, т.е. то, что вкладывается в объекты инвестирования. Помимо нормативного понятия, в экономической литературе встречаются различные трактовки термина «инвестиции», отражающие множественность подходов к пониманию их сущности, обобщение которых позволяет выделить наиболее существенные признаки инвестиций:

— потенциальная способность приносить доход;

— в процессе инвестирования часть накопленного капитала трансформируется в альтернативные виды активов компании;

— целенаправленность инвестиционных вложений;

— наличие срока вложения капитала, который для различных форм инвестирования устанавливается индивидуально;

— вероятностный характер развития событий обуславливает наличие рисков инвестирования.

Объекты, в которые вкладываются инвестиции, называются инвестиционными объектами. Можно выделить три основные группы инвестиционных объектов:

Имущественные (физические) активы, т.е. инвестиции материального характера. К данным инвестициям относятся вложения, которые принимают непосредственное участие в процессе производства — здания, земельные участки, различные запасы, оборудование и т.д. К имущественным инвестициям относят стратегические, текущие, базовые и инновационные инвестиции.

Финансовые активы. Данные инвестиции предусматривают вложение в финансовое имущество, покупка прав, которые дают возможность участвовать в делах иных предприятий, долговые права, а так же размещение финансовых средств в банк на депозитную систему.

Нематериальные активы. Данные инвестиции предусматривают вложение средств в подготовку кадров, организацию предприятия, рекламу, торговые знаки, лицензию и прочие нематериальные активы.

Под инвестиционной деятельностью понимается процесс, включающий инвестирование (непосредственное вложение инвестиций в объекты), а так же последующее осуществление действий (эксплуатация созданного актива, управление портфелем ценных бумаг и т.д.) с целью получения дохода на вложенный капитал и/или социального и экологических эффектов.

Процесс управления инвестиционной деятельностью требует от менеджмента компании постоянного мониторинга и контроля инвестиционных затрат. Незаменимым инструментом обеспечения руководства информацией, необходимой для принятия решений и эффективного управления предприятием, является управленческий учет. Но перед тем как предоставить и использовать эту информацию, следует наладить систему ее получения и обмена.

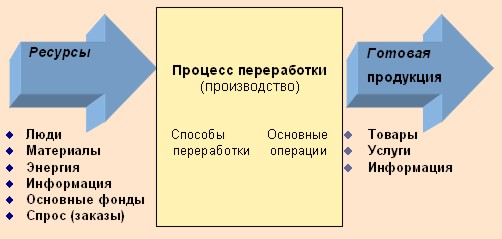

Совокупность входных и выходных данных предприятия — огромный массив информации, который подлежит детальному анализу с возможности аналитики и прогнозирования. Организация управленческого учета позволяет упорядочить эти данные посредством совокупности регламентов, механизмов, отчетов, стандартов, а также информационной базы. Преимущество такого инструмента, как управленческий учет на предприятии, заключается в возможности оперативного получения актуальной информации о текущем положении дел.

Разработка модели управленческого учета инвестиционной деятельности предполагает уточнение целей данного метода учета и его интеграции в общую информационную систему управления предприятием.

Основными целями управленческого учета инвестиций являются [Первова 2022]:

— предоставление оперативной информации для оказания помощи менеджменту компании предприятия в принятии управленческих решений, планировании, контроле хода реализации инвестиционных проектов;

— обеспечение выработки суждений о деятельности организации предприятия в прошлом, настоящем и будущем.

Управленческий учет не регламентируется законодательно, вместе с тем выбор методов учета затрат и результатов происходит исходя из принципа соответствия управленческого учета бухгалтерскому (применение разных методов только в случае необходимости) [Николаева 2022]. В то же время использование данных только бухгалтерского учета не позволяет осуществлять эффективное управление и контроль реализации инвестиционных проектов.

Во-первых, бухгалтерская отчетность формируется постфактум, с задержкой на несколько месяцев от самих событий.

Во-вторых, бухгалтерия ведется по каждому юридическому лицу отдельно. Чтобы получить консолидированную отчетность, нужно проделать некоторую работу, иногда соизмеримую с ведением отдельного оперативного учета. Кроме того, в холдинговые компании могут входить предприятия разных правовых форм, режимов налогообложения, юрисдикций, с разными требованиями к бухгалтерии.

В-третьих, ведение раздельного бухгалтерского учета по разным видам деятельности и проектам на одном юридическом лице не всегда возможно и целесообразно из налоговых соображений.

В-четвертых, в бухгалтерии не отражаются ожидаемые проекты, количественные показатели и другая информация, важная для принятия решений.

Построение системы управленческого учета инвестиционной деятельности осуществляется в несколько этапов (рисунок 1).

Рис. 1. Этапы построения системы управленческого учета

инвестиционной деятельности на предприятии 1 этап — построение финансовой структуры, включая выделение Центров Финансовой ответственности

264

Мещеряков Д. А.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ЦФО). Центр финансовой ответственности (ЦФО) -это структурное подразделение предприятия, менеджер которого несет персональную ответственность за эффективность выполнения бюджетных заданий и осуществляет контроль над ресурсами (издержки, прибыль, инвестиции).

В зависимости от специфики и структуры бизнеса, а также функций, выполняемых подразделениями, в финансовой структуре выделяется четыре основных вида ЦФО:

Центр затрат — структурное подразделение, осуществляющее функции нормирования, планирования, учета затрат, а также оценкой эффективности использования производственных ресурсов, составляющих величину затрат [Черных 2022].

Центр дохода — структурная единица, обычно осуществляющая сбытовую функцию, менеджмент которой несет ответственность за размер выручки.

Центр прибыли (ЦП) — подразделения, руководители которых осуществляют контроль над доходами и расходами и обладают полномочиями принимать решения, от которых зависят финансовые результаты деятельности.

Центр инвестиций (ЦИ)- обособленное подразделение, обеспечивающее эффективность использования предоставленных ему средств, максимальную рентабельность и запланированную окупаемость инвестиций. Нормативным финансовым показателем капитальных вложений является их сметная стоимость. На руководителя ЦИ возлагается ответственность за оптимальное распределение денежных, временных, трудовых и прочих ресурсов. Важнейшая роль здесь принадлежит управленческому учету, который позволяет принимать управленческие решения по оптимизации используемых ресурсов.

Этап 2 — разработка состава, содержания и форматов управленческой отчетности по объектам инвестирования. Для каждого ЦФО необходимо установить критерии, отражающие эффективность его деятельности, а также должны быть обобщены данные по выполнению плановых показателей инвестиционных проектов. Для этих целей необходимо разработать формы управленческой отчетности по инвестиционной деятельности предприятия.

Каждый управленческий отчет формируется для конкретного пользователя (пользователей), поэтому должен содержать необходимую информацию, помогающую выполнять функции, закрепленные за пользователем (пользователями).

Информация, содержащаяся в формах управленческой отчетности инвестиционной деятельности, должна обязательно включать следующие элементы [Каверина 2022]:

1) плановые показатели реализации инвестиционного проекта;

2) данные о фактическом выполнении работ по проекту;

3) отклонения и прогнозируемые последствия;

4) причины отклонений.

Очень важен правильный выбор контролируемых показателей. Их количество должно быть минимальным, но позволяющим делать правильный вывод о состоянии проекта. В любом случае в рамках инвестиционных проектов в их составе должны быть данные:

— выполнении объемно-временных параметров проекта (объемы выполненных работ, сдача этапов работ, наличие фронтов работ и т.д.).

— выполнении бюджета (уровень фактических затрат денежных средств, в том числе отдельно накладные расходы, интегральные показатели издержек и т.д.).

— расходе материально-трудовых ресурсов (материалов, конструкций, рабочего времени и т.д.).

Кроме того, при составлении управленческой отчетности необходимо учитывать риски инвестиционной деятельности предприятия [Крапивин 2022], а также представить информацию о созданных резервах, которые могут быть использованы для покрытия возможного ущерба от наступления рискового события.

К традиционным формам управленческой отчетности предприятия можно отнести:

— Управленческий отчет о доходах и расходах;

— Управленческий отчет о движении денежных средств;

— Управленческий баланс.

Для оценки инвестиционной деятельности предлагается дополнить набор традиционных форматов управленческой отчетности формами отчета о выполнении календарного плана инвестиционного проекта и отчета о выполнении инвестиционного бюджета.

1) Отчет о выполнении календарного плана-графика инвестиционного проекта.

Календарный план (график) производства работ определяет основные этапы и целевые вехи реализации проекта, сроки завершения комплексов работ, поставки ресурсов, кооперацию исполнителей, потребность в ресурсах по периодам реализации. Нарушение сроков проекта может привести к срыву проекта, или, по крайней мере, к увеличению его стоимости. В случае невыполнения плановых сроков выполнения контрольных этапов в отчете должны быть указаны причины невыполнения и предложения по корректирующим мероприятиям в целях устранения отставания. Кроме того в отчет о выполнении календарного плана проекта может быть включено: описание хронологии переносов сроков начала конкретных видов ра-бот/этапов; оценка технической готовности объектов проекта в сравнении с прошлым значением и планом; главные события по проекту за истекший период и планируемые на следующие три месяца.

2) Отчет о выполнении инвестиционного бюджета.

При построении системы бюджетов многие компании

разрабатывают детальный перечень бюджетов для управления текущей деятельностью и при этом упускает вопросы, связанные с инвестиционным бюджетированием. Либо инвестиционная и текущая часть в бюджетах не разделяется. Такая структура бюджетов не позволяет эффективно управлять инвестиционными проектами, которые выполняются в компании или которые планируется начать, а значит не возможно эффективно управлять развитием компании [Карпов].

С целью повышения эффективности планирования, учета и контроля инвестиционных затрат рекомендуется разрабатывать отдельные бюджеты по основным инвестиционным проектам.

Поскольку инвестиционные затраты не напрямую отражаются в текущих расходах в общем бюджете доходов и расходов предприятия они будут отражены с запозданием, т.е. на текущую прибыль, которая будет рассчитана в общем бюджете доходов и расходов они сразу не повлияют. По балансу величина активов будет увеличиваться, однако точно определить, насколько этот рост оправдан, будет сложно. Пример формата инвестиционного бюджета приведен в таблице 1.

265

Бизнес в законе

5’2022

Таблица 1

Пример формата инвестиционного бюджета________

Статьи бюджета Ед. изм Всего за период реализации проекта

План Факт Откло- нение Всего

Основные производственные показатели

Переменные затраты

Доходы по проекту

Постоянные затраты

Чистая прибыль

Стартовые затраты

NPV проекта

IRR проекта

В отчет также могут быть включены данные о фактическом освоении денежных средств по годам от начала реализации проекта, а также планы финансирования. Кроме того, в этой же форме раскрывается состояние дебиторской и кредиторской задолженности. При использовании заемного финансирования отчет пополняется информацией о долговой нагрузке на проект, динамике выплат по кредитам, изменении ставок и сроков, возможностях оптимизации кредитного портфеля.

Результаты анализа исполнения инвестиционного бюджета утверждаются на уровне генерального и исполнительного директора при участии руководителей финансовой дирекции. При этом могут быть приняты решения о том, что какой-то инвестиционный проект нужно закрыть, какой-то ускорить и при этом увеличить бюджет и т.д.

Этап 3 — Разработка классификаторов управленческого учета. В целях повышения качества управленческого учета для всех этих компаний необходимо разработать единый аналитический справочник «Классификатор затрат».

Рассмотренные подходы к разработке классификаций расходов в управленческом учете предприятий различных отраслей экономики позволяют формировать классификатор расходов по бизнес-процессу «Вложения во внеоборотные активы», фрагмент которого представлен в таблице 2.

Таблица 2

Фрагмент классификатора расходов по бизнес-процессу ________«Вложения во внеоборотные активы»____________

Классификационный признак Шифр признака Группа расходов Шифр группы

Элементы расходов 100 Материальные затраты 101

Затраты на оплату труда 102

Отчисления на социальные нужды 103

Амортизация 104

Прочие затраты 105

Приобретение,создание нематериального актива 200 Группа внеоборотных активов 201-299

Центр ответственности -руководитель бизнеспроцесса 300 По статьям расходов —

По классификационному признаку «элементы расходов» выделено 5 групп расходов. При этом, по каждой группе может быть выделено несколько групп статей расходов, каждой из которых присваивается свой шифр в 5-ти разрядном формате. К примеру, по группе «Амортизация» выделяется две статьи расходов «Амортизация оборудования складов материалов» (шифр статьи расходов 10401) и « Амортизация зда-

ний, сооружений и других основных средств производственного процесса» (шифр статьи — 10402).

Группа «Прочие затраты» может быть детализирована статьями: командировочные расходы (10501); представительские расходы(10502); расходы на рекламу (10503); расходы по продаже, выбытию и прочему списанию основных средств и других активов (10504) и т.д.

В группу внеоборотных активов может входить достаточно большое количество статей, в зависимости от специфики деятельности предприятия. К примеру, строительные работы (20221); работы по монтажу оборудования (20222); приобретение оборудования, сданного в монтаж (20223); прочие капитальные затраты (20224); расходы по займу (сумма процентов), если данный объект является инвестиционным активом (20225) и др.

Этап 4- выбор системы управленческого учета инвестиционных затрат.

В российской и зарубежной практике используются различные учетно-аналитические системы управления затратами: стандарт-костинг, таргет-костинг, кайзен-

костинг, АВС-метод и т.д. [Расулов 2022]. Каждое предприятие самостоятельно выбирает метод распределения расходов, исходя из поставленных перед предприятием целей, объектов учета, сложившихся экономических условий, специфики производства и т.д.

Этап 5 — Разработка регламента управленческого учета инвестиций. Чтобы в компании регулярно появлялись все необходимые отчеты, необходимо внедрить четкий регламент управленческого учета. В управленческом учете регламент осуществляет следующие функции:

— наведение порядка в учетном процессе;

— определение четкой и прозрачной системы учета;

— четкое распределение ответственности за ведение управленческого учета;

— обеспечение своевременной подготовки необходимых управленческих отчетов.

Регламент управленческого учета должен соответствовать общим требованиям:

— Комплексность — в регламенте управленческого учета должно быть полное описание всех функций, которые должны быть реализованы в рамках данного процесса. То есть весь учетный процесс должен быть достаточно подробно прописан в Положении об управленческом учете. Но при этом данный регламент должен быть удобным в использовании для всех пользователей системы управленческого учета.

— Понятность изложения — для достижения понимания регламента можно использовать все основные виды описания процессов. Как известно, их всего три: текстовый, табличный и графический. В настоящее время существует достаточно много специальных программных продуктов, которые позволяют упростить техническую сторону разработки регламентов. Этот класс программных продуктов называется CASE-средства (Computer Aided System Engineering).

Для обеспечения работоспособности регламента управленческого учета должна быть разработана система ответственности за его исполнение, которая может состоять из трех уровней:

1 уровень — ответственность за предоставление исходных данных. Информация для осуществления управленческого учета должна предоставляться в формализованном виде в установленные сроки.

2 уровень — ответственность за ввод первичных данных в учетную систему. Информация должна вноситься в учетную систему оперативно и в соответствии с установленным стандартом учета.

266

Мещеряков Д. А.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 уровень — ответственность за формирование управленческой отчетности. На базе введенной в учетную систему информации, в соответствии с утвержденной на предприятии методикой учета в установленные сроки должны быть подготовлены управленческие отчеты.

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что построение системы управленческого учета инвестиционной деятельности предприятия представляет собой творческий процесс. Предложенный в данной статье методологический подход к формированию внутриорганизационной системы управленческого учета позволит решить целый ряд задач, связанных с управлением и контролем инвестиционной деятельности предприятия, в том числе обеспечить оперативность учета. Эффективная система управленческого учета позволит в любой момент оценить состояние дел по инвестиционной деятельности и принять решение о дальнейшей реализации или приостановке инвестиционного проекта.

Список литературы:

1. Аскинадзи В. М. Инвестиции / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с

2. Варпаева И.А. Система управленческого учета затрат инвестиционной деятельности и ее организационнотехнические элементы//Управленческий учет №5, 2022. — С. 3-11

3. Каверина О.Д. Управленческий учет. Теория и практика/^.: Юрайт, 2022. — с. 106

4. Карпов А. Инвестиционный бюджет в управлении компанией// Budgeting Technology Все для бюджетирования и управленческого учета[Электронный ресурс] Режим доступа www.biznes-bolika.ru, свободный

5. Крапивин В.С. Учет рисков и угроз инвестиционной деятельности корпораций в условиях кризисного цикла//Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 2022. № 2

6. Николаева О.Е, Шишкова Т. В. Классический управленческий учет// М.: Красанд, 2022. — С.79

7. Первова К. А. Методологические аспекты внутреннего аудита на предприятии//Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал, 2022 №5. — С. 244-246

8. Расулов Р.М. Современные методы управления издержками: перспективы использования отечественными предприятиями //Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2022. № 6. С. 246-247

9. Сидорова Е.Е., Живолуп Д.И. Теория и практика анализа эффективности инвестиционной деятельности промышленного предприятия//Известия Волгоградского государственного технического университета: меж- вуз. сб. науч. ст. № 5 (108) / ВолгГТУ. — Волгоград, 2022. — с. 53-58

10. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»// Собрание законодательства РФ», 01.03.1999, N 9, ст. 1096

11. Черных И.Н., Хамидуллина З.Ч. Организация учета затрат по центрам ответственности//М.: Проспект, М.:

КНОРУС, 2022. — С. 29

Reference list:

1. Askinadze V.M. Investments / V.M. Askinadze, V.F. Maksimov. — M.: Publishing Yurait, 2022 — 422

2. Varpaeva I.A. Management accounting system costs of investment activities and its organizational and technical elements // Managerial Accounting №5, 2022. — S. 3-11

3. Kaverina O.D. Managerial Accounting. Theory and practice // M .: Yurait, 2022 — p. 106

4. Karpov investment budget in the management of the company // Budgeting Technology All budgeting and management [electronic resource] access mode www.biznes-bolika.ru, free

5. Krapivin V.S. Consideration of risks and threats to the investment activities of corporations in crisis cycle // Business-inlaw. Economics and Law Journal, 2022. № 2

6. Nikolaev O.E., Shishkov T. Classic managerial accounting // M .: Krasand, 2022 — P.79

7. Pervova K.A. Methodological aspects of internal audit in the enterprise // Business-in-law. Economics and Law Journal, 2022 №5. — S. 244-246

8. Rasulov R.M. Modern methods of cost management: prospects of domestic enterprises // Business-in-law. Economics and Law Journal. 2022. № 6. S. 246-247

9. Sidorova E.E., Zhivolup D.I. Theory and practice of analyzing the investment performance of the industrial enterprise // News Volgograd State Technical University: inter-university. Sb. scientific. Art. Number 5 (108) / VolgGTU. — Volgograd, 2022 -p. 53-58

10. Federal Law of 25.02.1999 N 39-FZ (as amended. From 28.12.2022) «On Investment Activity in the Russian Federation in the form of capital investment» // Collected Legislation of the Russian Federation «, 01.03.1999, N 9, Art. 1096

11. Chernykh I.N., Khamidullina, Organization of cost accounting responsibility centers // M .: Prospectus M .: KNORUS, 2022 — P. 29

РЕЦЕНЗИЯ

Мещерякова Дмитрия Анатольевича «Управленческий учёт инвестиционной деятельности»

Данная статья посвящена развитию методологических основ организации учетно-аналитического обеспечения инвестиционной деятельности предприятий. Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку налаженная, грамотно выстроенная система управленческого учета обеспечивает менеджеру возможность оперативного получения актуальной информации о результатах инвестиционной деятельности предприятия.

Представленная автором технология построения системы управленческого учета инвестиционной деятельности свидетельствует о наличии теоретико-методических навыков обобщения материала специалистов и определения возможностей использования современного инструментария в практической деятельности.

Вклад автора в развитие методологических подходов к формированию учетно-аналитической системы предприятия заключается в сформулированных рекомендациях по совершенствованию состава управленческой отчетности, предназначенной для целей анализа и контроля инвестиционной деятельности.

Статья содержит графический и табличный материал, что повышает наглядность представленного исследования. Работа является самостоятельным исследованием, имеет теоретическую и практическую ценность, соответствует требованиям, предъявленным к научным публикациям. Статья может быть рекомендована к публикации.

Рецензент:

к.э.н., зав.кафедрой «Менеджмент»

НОУ ВПО Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова

В.В. Яровова

267

Центры инвестиций

Центры прибыли;

Центры доходов;

Центры затрат;

(В основе этой классификации лежит критерий финансовой ответственности их руководителей, определяемый широтой предоставленных им полномочий и полнотой возложенной на них ответственности.)

Рассмотрим каждый из центров

I. центр затрат (ц.з.) — это структурное подразделение предприятия, в котором имеется возможность организовать нормирование, планирование и учет издержек производства с целью наблюдения, контроля и управления затратами производственных ресурсов, а также оценкой их использования.

Его руководитель обладает наименьшими управленческими полномочиями и поэтому несет минимальную ответственность за полученные результаты. Он отвечает лишь за произведенные затраты. Система управленческого учета нацелена в этом случае лишь на измерение и фиксации затрат на входе в центр ответственности. Результаты деятельности центра ответственности (объем произведенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ) не учитываются, тем более что во многих случаях измерить их либо невозможно, либо не нужно.

Определение центра ответственности как центра затрат не всегда означает, что его менеджер несет ответственность только за управление затратами. Например, начальник отдела снабжения также ответствен за оценку и выбор поставщиков, качество поставляемых материалов и т.д.

При определении структурного подразделения как центра затрат в условиях промышленного производства рекомендуется учитывать следующие моменты:

а)каждый центр затрат, возглавляемый мастером или начальником от дела, который оказывает помощь руководству предприятия в планировании и контроле затрат, должен являться отдельной сферой ответственности;

б)центр затрат должен объединять приблизительно однотипные машины и рабочие места, обусловливающие издержки однородного характера. Это облегчает определение совокупности факторов, оказывающих влияние на величину расходов данного центра затрат, и выбор базы распределения расходов по носителям затрат. Поскольку основным фактором, определяющим величину затрат на производственных участках, является загрузка производственных мощностей, то она чаще всего выбирается в качестве базы распределения в центрах затрат;

в)все издержки по их видам должны без особых сложностей списываться на центры затрат. С углублением деления предприятия на такие центры возрастает доля расходов, являющихся общими по отношению к нескольким центрам затрат, что вызывает необходимость их распределения.

Центр затрат может быть как достаточно большим (завод или администрация крупной фирмы), так и малым (рабочее место). Следовательно, крупные центры затрат могут состоять из более мелких. (Степень детализации центров затрат от предприятия к предприятию различна и зависит от целей и задач, поставленных руководством перед менеджером по контролю затрат, закрепленных за центром ответственности. Как правило, чем больше размер центра затрат, тем выше степень ответственности. )

Иногда требуется укрупнение центров ответственности, и тогда несколько рабочих мест можно объединить в цех (отдел), также представляющий собой центр затрат.

Формирование центров затрат следует осуществлять на основе изучения и анализа организационных и технологических особенностей предприятия. Как правило, предприятия с централизованной организационной структурой управления представлены несколькими центрами затрат.

Центры затрат могут работать в двух направлениях. Каждый центр принимает эффективное оптимальное решение, которое позволяет реализовать одну из двух задач:

1) получить максимальный результат при определенном заданном уровне вложений;

2) довести до минимума вложения, необходимые для достижения заданного результата

______________________________________________________________________________________________

!В качествепримеравозьмем два центра затрат крупного промышленного предприятия —

1) отдел маркетинговых исследований

2) библиотеку.

1)Основной задачей отдела маркетинговых исследований, работающего на основе заранее утвержденной сметы затрат, является получение максимально возможного результата при использовании выделенных ему ресурсов.

2)Задачей библиотеки предприятия является обеспечение художественной и производственной литературой максимального количества сотрудников при использовании выделенных руководством предприятия на эти цели средств

В обоих случаях руководителям центров затрат предоставлена возможность:

а) принимать самостоятельные решения о том, как использовать выделенные ресурсы для достижения заданной цели

б) нести ответственность за выполнение поставленных задач.

Однако руководителям ц.з. не разрешено самостоятельно определять цены и объемы производства. Так, отдел маркетингане может увеличивать объем продаж путем повышения цен, а библиотека не имеет права сокращать расходы путем уменьшения числа обслуживаемых читателей.

Издержки, учитываемые и планируемые для данных центров затрат, являются для них прямыми. Подобным образом организованный учет даст представление о горизонтальной структуре затрат и создает предпосылки для контроля за их формированием и их целесообразностью.

!Для оценки деятельности центра затрат недостаточно лишь финансовых показателей. Такой подход может, например, стимулировать менеджеров к уменьшению затрат за счет снижения качества продукции. Поэтому если организационная структура организации в основном состоит из центров затрат, в системе управленческого учета должно быть налажено дополнительное наблюдение, контроль за качеством продукции, выпускаемой структурными подразделениями.

Обязательным условием планирования и оценки деятельности любого центра ответственности, в том числе и центра затрат, является разделение его издержек на две категории — контролируемые и неконтролируемые

II. Центр доходов— это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение доходов, но не несет ответственности за издержки.

! Примером может послужить отдел оптовых продаж торговой организации, отдел распространения в издательстве и т.д.

Деятельность руководителей подобных подразделений обычно оценивается на основе заработанных ими доходов, поэтому задачей управленческого учета в данном случае будет определение результатов деятельности центра ответственности на выходе.

Это, однако, не означает, что в подразделении отсутствуют расходы. Любой центр доходов, даже самый малый, несет затраты. В системе управленческого учета он квалифицируется как центр доходов потому, что администрация организации по каким-либо причинам принимает решение не возлагать на менеджера ответственность за затраты его подразделения.

! Пример.В банковских учреждениях наряду с инфраструктурными под разделениями (отдел кадров, юридический, транспортный отделы и т.д.) присутствуют отделы, привлекающие денежные средства населения и юридических лиц (отдел пластиковых карт, отдел вкладов населения, отдел обслуживания юридических лиц), и отделы, размещающие денежные средства (отделы кредитования юридических и физических лиц, отделы ценных бумаг, валютных операций). Отделы, размещающие привлеченные средства можно рассматривать как центры доходов. Инфраструктурные подразделения и отделы, привлекающие денежные ресурсы, по своей сути являются центрами затрат.

Руководители центров доходов, как и центров затрат, могут отвечать за достижение нефинансовых целей, например за обеспечение возможности конкурировать лишь на тех рынках, где их фирма занимает первую или вторую позицию по продажам.

Как свидетельствует практика, центры затрат и доходов в наибольшей степени присущи современным российским организациям.

Однако для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе, предприятию недостаточно управлять затратами — оно должно получать прибыль, а прибыль не является целью менеджеров центров затрат и доходов. Поэтому на предприятиях в странах с развитой рыночной экономикой наиболее часто встречаются центры прибыли и инвестиций.

III. Центр прибыли— это сегмент, руководитель которого отвечает одновременно как за доходы, так и за затраты своего подразделения. Менеджер такого центра принимает решения по количеству потребляемых ресурсов и размеру ожидаемой выручки. Критерием оценки деятельности такого центра ответственности служит размер полученной прибыли. Поэтому управленческий учет должен предоставить информацию:

— о стоимости издержек на входе в центр ответственности,

— о затратах внутри этого центра, а также о конечных результатах деятельности сегмента на выходе.

Прибыль центра ответственности в системе управленческого учета может рассчитываться по-разному. Иногда в расчетах участвуют лишь прямые затраты, в других случаях включаются полностью или частично также косвенные издержки.

Целью центра прибыли является получение максимальной прибыли путем оптимального сочетания параметров вкладываемых ресурсов, объема выпускаемой продукции и цены. Менеджеры центров прибыли, в отличие от руководителей центров затрат, не заинтересованы в снижении качества продукции, так как это сокращает их доходы, а следовательно, и прибыль — показатель, по которому оценивается эффективность их работы.

Однако на практике встречаются случаи, когда сталкиваются интересы двух или более центров прибыли.

! Пример.Высшее учебное заведение, имеющее ряд филиалов в разных городах России, оказывает платные образовательные услуги. Прием абитуриентов ведется для обучения разным специальностям. Факультеты в данном случае могут рассматриваться как центры прибыли, доходная часть которых зависит от количества зачисленных студентов. Однако при неизменном количестве мест на платное обучение в масштабе всего вуза увеличение приема студентов на один из факультетов ведет к сокращению числа абитуриентов, зачисляемых на другие факультеты. Рост прибыли одного центра ответственности является следствием ухудшения результатов другого центра. В подобных случаях рекомендуется считать факультеты как центры затрат и предусматривать создание центра прибыли на более высоком иерархическом уровне управления, объединив эти центры ответственности в единый центр прибыли. Так, центрами прибыли в нашем случае могут стать филиалы института.

Менеджеры центров прибыли могут нести ответственность за достижение определенных нефинансовых результатов, таких, как доля завоеванного рынка, уровень удовлетворенности потребителя и др.

Рост прибыли структурного подразделения зависит от правильного выбора показателя, характеризующего деловую активность данного сегмента предприятия.

! Пример.Вновь созданная западная компания сначала быстро развивалась, но затем стала нести убытки. Одной из причин этого явились недостатки в системе управленческого учета компании: не представлялось возможным оценить прибыль, получаемую от каждого отдельного клиента. Менеджеры были ответственны либо за затраты, либо за доходы, и никто не отвечал за то, чтобы обслуживание каждого клиента обеспечивало компании прибыль. Для решения этой проблемы руководство фирмы внесло коррективы в систему управленческого контроля, возложив на менеджеров ответственность за составление смет получения прибыли по каждому клиенту и отчетов об их исполнении. В результате прибыль компании возросла.

Интересно, что некоторые западные фирмы в целях стимулирования деятельности своих подразделений создают искусственные центры прибыли — сегменты, которые «продают» большую часть своих товаров и услуг другим структурным подразделениям внутри компании. Цена, по которой центры рассчитываются между собой, называется трансфертной. В этом случае трансфертные цены выполняют внутри компании функции рыночных цен. Плата за услуги между центрами ответственности взимается в соответствии с заранее оговоренными условиями. Так, в некоторых зарубежных компаниях финансовые отделы взимают плату за ведение учета дебиторской задолженности центров прибыли на основе суммы обработанных счетов и количества учтенных дебиторов. В рассмотренном примере, трансфертные цены не могут изменить доход компании, они являются лишь; инструментами управленческого контроля

При всех своих преимуществах центры прибыли не заинтересованы в рачительном использовании выделенных им инвестиций. Этого недостатка лишены центры инвестиций

IV. центры инвестиций— сегменты предприятия, чьи менеджеры не только контролируют затраты и доходы своих подразделений, но и следят за эффективностью использования инвестированных в них средств.

Руководители центров инвестиций, в сравнении со всеми вышеназванными центрами ответственности, обладают наибольшими полномочиями в руководства и, следовательно, несут наивысшую ответственность за принимаемые решения.

! Например,они имеют право принимать собственные инвестиционные решения, т.е. распределять выделенные администрацией предприятия средства по отдельным проектам.

Деление организации на центры ответственности и их ранжирование называют организационной структурой предприятия. От построения организационной структуры зависит система управленческого учета предприятия.Администрация устанавливает организационную структуру предприятия. (другими словами решает, какому сегменту предоставить те или иные полномочия, как распределить ответственность между исполнителями, как должна выглядеть иерархическая структура управления организацией)

!Следовательно, организационную структуру предприятияможно определить как разделение предприятия на отдельные структурные подразделения и службы (центры ответственности), предполагающее распределение между ними функций по решению задач, возникающих в ходе производственной деятельности, таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение целей, стоящих перед предприятием в целом.

!В экономической литературе встречается и другая трактовка организационной структуры — это совокупность линий ответственности внутри организации, каждая из которых показывает направление движения информации (в частности, отчетной).

Организационная структура в зависимости от степени ответственности, возложенной на ее менеджеров предприятия может быть двух видов:

1. централизованная

2.децентрализованная

1).Централизованная— это иерархическая, пирамидальная структура, построенная по функциональному принципу (администрация, финансы, снабжение, производство, маркетинг и т.п.). В основе системы управленческого учета таких предприятий лежат главным образом центры затрат. Такая система управления по своей сути является консервативной, предполагает максимум принуждения и не обеспечивает свободы действия сотрудникам предприятия. Централизованная система управления была свойственна практически всем предприятиям СССР.

В переходный период, переживаемый российской экономикой, «перестроенные» процессы происходят не только на макро-, но и на микроуровне. Исследования показывают, что в ряде случаев жестко централизованная система управления, доставшаяся российским предприятиям в наследство от административной экономики, становится тормозом их развития. Она снижает инициативу исполнителей, препятствует гибкости и оперативности в управлении.

Выход из создавшегося положения руководство предприятий в предоставлении своим структурным подразделениям большей хозяйственной самостоятельности и как следствие — в возрастании их ответственности за принимаемые решения.

Рыночные отношения требуют новых подходов к организации внутрифирменного управления.В условиях быстро меняющейся рыночной среды:

а) существенно возрастает поток информации и ее необходимо обработать для принятия единственно правильного управленческого решения;

б) расширяется спектр управленческих задач, решаемых руководителями производств;

в) появляется потребность в разделении всех полномочий, в том и в части принятия управленческих решений.

г) порой отдельные структурные подразделения начинают работать как мини-предприятия, не являя при этом самостоятельными юридическими лицами. Другими словами, начинается процесс формирования децентрализованной организационно структуры предприятия. (Конечно же, организационная структура большинства российских организаций по-прежнему остается высокорегламентированной в сравнении с западными предприятиями. Российским организациям предстоит еще долгий путь в этом направлении, но движение уже началось.

2). Децентрализованнаяструктура характеризуется наличием центров прибыли и инвестиций. Как отмечалось, их руководители имеют более широкий круг прав и обязанностей, чем менеджеры центров затрат.С одной стороны, менеджеры в компаниях с такой структурой несут большую ответственность, обладают расширенными полномочиями и могут принимать значительную часть решений без предварительного согласования администрацией предприятия.

С другой стороны, при децентрализованной структуре между управляющими распределяется ответственность планирования и контроля затрат и результатов деятельности отдельных структурных подразделений.

Таким образом, формирование децентрализованной структуры управления предприятием предполагает решение двух взаимосвязанных задач:

1) распределение ответственности среди исполнителей;

2) контроль за качеством их работы.

Существует и обратная зависимость: эти задачи не могут быть успешно решены в отсутствии поставленной системы управленческого учета

Основным преимуществом децентрализованной системы управленияявляется свобода руководителей центров ответственности в принятии управленческих решений.Менеджер структурного подразделения, как правило располагает более точной и детализированной информацией по вверенным ему направлениям деятельности, чем высшее руководство. Это положительно влияет на обоснованность и оперативность принимаемых на более низком управленческом уровне решений. Администрация предприятия, освободившись от текущих задач, необходимости выполнения рутинной работы, получает возможность сконцентрироваться на решении перспективных вопросов, на разработке стратегии организации.

Однако успешное функционирование децентрализованной системы возможно при соблюдении, по крайней мере, двух условий:

1) наличия высокопрофессионального управленческого персонала;

2) согласованности целей и интересов организации в целом и ее отдельных структурных подразделений.

Независимо от типа избранной организационной структуры — централизованной и децентрализованной — ответственность за финансирование компании в цепом лежит обычно на высшем руководстве. Иначе говоря, финансовые функции будут централизованы в любом случае.

Если администрация формирует организационную структуру своего предприятия на основе центров прибыли и инвестиций, то далее ей предстоит принять решение, по какому принципу следует создавать структурные подразделения: по видам выпускаемой ими продукции; по обслуживаемым ими географическим регионам; по группам покупателей? Создавая организационную структуру, следует учитывать, облегчит ли она процесс оценки деятельности сегментов. Это в свою очередь зависит от количества общих затрат, отождествляемых с каждой альтернативной структурой, ведь затраты, связанные с построением той или иной структуры управления, должны окупиться. Если каждое предприятие холдинга работает на определенный регион и производит различные изделия, то более разумной будет сегментация по различным регионам, чем по видам изделий. Если каждое предприятие холдинга производит какое-то определенное изделие и поставляет его в различные регионы, то деление по видам изделий будет более разумным.

Существующую организационную структуру предприятия следует регулярно анализировать и пересматривать с учетом изменений, происходящих в хозяйственной деятельности предприятия (освоение производства новых видов продукции, изменение технологий, смена менеджеров и т.д.), и достижений научно-технического прогресса. Совершенствуя организационную структуру предприятия, необходимо соответствующим образом менять подходы к составлению внутренней отчетности и оценке результатов деятельности подразделений. Подробнее эти вопросы рассмотрены в гл. 7.

На практике выделяют следующие основные подходы к построению аналитического управленческого учета:

1. по центрам возникновения затрат (по ц. з.);

2. по центрам ответственности за возникающие затраты (по ц. о.);

3. по центрам рентабельности производства отдельно взятого продукта.

Существуют 2 подхода к выбору состава затрат, группируемых по местам их возникновения:

1. выделяются прямые и косвенные затраты, которые связаны с работой данного подразделения, службы, не зависимо от видов вырабатываемой продукции, т.е. объектом разделения и учета затрат является ц.о.

2. выделяют косвенные затраты, возникающие в данном подразделении, которые носят общий характер для всех видов продукции и не могут быть отнесены на отдельный вид продуктов прямым путем. Прямые расходы учитывают по видам продукции без их обобщения по местам возникновения расходов. Здесь объект разделения и учета затрат — продукция.

Выбор того или иного варианта зависит от целей управления. В основном применяется 1 вариант. Т.к. в этом случае охватываются контролем все используемые производственные ресурсы на данном месте возникновения расходов, что усиливает степень влияния учета на процесс формирования издержек внутреннего хозяйственного механизма.

Основными предпосылками формирования и организации учета по центрам затрат, центрам ответственности, и рентабельности являются:

· четкое разграничение затрат на зависящие от функций того или иного центра, на постоянные и переменные, на прямые – т.е. затрат, контролирующих прибыль отдельного продукта;

· калькуляция себестоимости с полным распределением затрат на предприятии, т.е. необходимо выявление отношения к себестоимости затрат материального и живого труда;

· выделение в учете 3-х элементов затрат – материальных,

– трудовых,

– накладных;

· планирование прибыли и контроль за расходами.

§

Лекция 3

Объектами бухгалтерского управленческого учетаявляются:

· издержки (текущие и капитальные) предприятия и его отдельных структурных подразделений — центров ответственности;

· результаты хозяйственной деятельности как всего предприятия, так и отдельных центров ответственности;

· внутреннее ценообразование, предполагающее использование трансфертных цен;

· бюджетирование;

· внутренняя отчетность.

За рамки предмета управленческого учета выходят хозяйственные операции, которые имеют только финансовый характер (операции с ценными бумагами, продажа или покупка имущества, арендные и лизинговые операции, инвестиции в дочерние и зависимые общества и т.п.),

Иногда УУ называют учетом по центрам ответственности, или сегментарным учетом, потому что, как отмечалось, предметом управленческого учета является производственная деятельность центров ответственности (сегментов организации). Однако утверждать, что эти два понятия являются одним и тем же нельзя, т. к. сегментарный учет является важнейшей составляющей управленческого учета.

Сегментарный учет — это система сбора, отражения и обобщения информации о деятельности отдельных структурных подразделений организации.

В рыночной экономике трудно переоценить значение учета по сегментам бизнеса. На базе информации сегментарного учета строится система управленческого контроля предприятия. Данные сегментарного учета позволяют:

· удовлетворять информационные потребности внутрифирменного управления,

· контролировать затраты и результаты на разных уровнях управления,

· составлять сегментарную отчетность.

Анализируя сегментарную отчетность, можно судить об эффективности функционирования того или иного структурного подразделения организации. Кроме того, основываясь на информации сегментарного учета и отчетности, администрация предприятия может принимать различные управленческие решения, например о целесообразности разукрупнения (децентрализации) бизнеса. Другими словами, позволяет контролировать и регулировать доходы и расходы по отдельным структурным подразделениям (или продуктам) на основе экономического анализа планов и фактических данных сегментарного учета.

!В современных условиях контрольный аспект бухгалтерского учета выдвигается на первый план, он связан с поиском и мобилизацией резервов повышения эффективности производства. Учет, не используемый для контроля, не имеет цели, а контроль не может проводиться, да и не нужен, если он не основывается на данных документального учета, т.е. тогда он беспредметен.

Система управленческого контроля, основанная на информации сегментарного учета и отчетности, позволяет руководителей всех уровней реализовывать одну из своих управленческих функций — функцию контроля за выполнением принятых решений.

Основная задача управленческого контроля состоит в обеспечении согласованности поставленных задач, когда интересы каждого отдельно взятого сотрудника совпадают с интересами всей организации. Для реализации этой цели менеджеры должны надлежащим образом распределить обязанности своих подчиненных и разработать соответствующие критерии оценки их деятельности на основе данных сегментарного учета и отчетности.

Управленческий контроль включает ряд правил и процедур, используемых менеджерами для измерения результатов деятельности центров ответственности и определения того, соответствуют ли полученные результаты запланированным показателям, а если нет — для разработки корректировочных мер. Другими словами, речь идет о контроле и регулировании доходов и расходов по отдельным структурным подразделениям (или продуктам) на основе экономического анализа планов и фактических данных сегментарного учета.

Первым шагом на пути формирования в организации системы управленческого контроля является сегментарное планирование — разработка смет (бюджетов) для структурных подразделений. В отсутствии обоснованного плана процесс контроля невозможен. Иначе говоря, сегментарное планирование является одной из составляющих системы информационного обеспечения управленческого контроля. В качестве других составляющих выступают сегментарный учет и сегментарная отчетность.

Информационное обеспечение — сбор, обработка и передача финансовой и нефинансовой информации, используемой менеджерами для планирования и контроля за ходом деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки полученных результатов. Эта информация отличается регулярностью, своевременностью, емкостью, простотой формы и восприятия.

Информационное обеспечение в системе управленческого контроля предполагает:

• идентификацию затрат и результатов с деятельностью конкретного структурного подразделения;

• персонализацию учетных документов;

• составление менеджерами смет на будущее и отчетов о результатах деятельности за отчетный период.

Эти отчеты должны быть понятны как тем, кто оценивает, так и тем, чья деятельность оценивается.

Система управленческого контроля основана на принципах доверия, контролируемости и наличия у менеджеров соответствующих полномочий. Она является эффективной при выполнении двух основных условий:

1) на предприятии имеются такие критерии оценки деятельности исполнителей, при которых интересы работников совпадают с интересами фирмы;

2) управленческий контроль реализуется через систему сегментарного учета и отчетности, которой доверяют работники организации.

Следствием управленческого контроля является принятие менеджерами адекватных управленческих решений по функционированию вверенных им структурных подразделений. В частности, это может проявиться в корректировке разработанных ими планов на будущее.

Вся рассмотренная система является прерогативой бухгалтерского управленческого учета, поэтому его содержание следует трактовать шире, чем собственно учет. Помимо учетных функций здесь имеется в виду плановая, аналитическая работа, результаты которой предназначены для использования внутри предприятия с целью выработки эффективных управленческих решений. Ведение сегментарного планирования, учета и отчетности входит в должностные обязанности бухгалтера-аналитика.

Информация, собранная и обобщенная в системесегментарного учета, доводится до заинтересованных пользователей в форме сегментарной отчетности, т.е. отчетности, сформированной по отдельным сегментам бизнеса организации. Порядок ведения сегментарного учета и составления центрами ответственности сегментарной отчетности определяется организацией самостоятельно (за исключением случаев представления такой отчетности для внешних пользователей) и во многом зависит от организационной структуры предприятия.

Помимо названных функций важнейшей задачей бухгалтерского управленческого учета является калькулирование. На базе выполненных расчетов в системе управленческого учета можно просчитывать различные альтернативные варианты решения одной задачи, выбирать из них оптимальный и оперативно принимать эффективные управленческие решения.

Методы, используемые в бухгалтерском управленческом учете,весьма разнообразны:

• элементы метода бухгалтерского финансового учета (счета и двойная запись, инвентаризация и документация, балансовое обобщение и отчетность);

• индексный метод (применяемый в статистике);

• приемы экономического анализа (в частности, пофакторный анализ);

• математические методы (корреляции, линейного программирования, наименьших квадратов и др.). Управленческий учет сегодня немыслим без использования ЭВМ.

Все вышеперечисленные методы интегрируются в единую систему и используются в целях управления предприятием.

В современной экономической литературе часто отождествляются понятия «управленческий» и «производственный» учет, но с этим согласиться нельзя. Исторически производственный учет является предшественником Управленческого учета. Системы производственного учета ранее развивались по существу как расчетные, основной целью которых было определений затрат на производство выручки на единицу продукции. В настоящее время к производственному учету предъявляются большие требования.

Производственный учет сегодня призван следить за издержками производства, анализировать причины перерасхода по сравнению с предыдущими периодами, сметами или прогнозами, а также выявлять возможные резервы экономии. Он должен четко и детально отражать все процессы, связанные с производством и реализацией продукции на предприятии. Основными разделами современного производственного учета являются:

1. учет издержек по видам;

2. учет издержек по местам их возникновения;

3. учет издержек по носителям.

Учет издержек по видампоказывает, какие группы издержек возникли на предприятии в процессе производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) в отчетном периоде.

Учет издержек по местам их возникновенияпозволяет распределить их между отдельными подразделениями предприятия (центрами ответственности), в которых они были осуществлены.

Наконец, учет издержек по носителямпредполагает определение всех издержек, связанных с производством единицы какой-либо конкретной продукции или с выполнением определенного заказа.

Таким образом, только в рамках производственного учета удается рассчитать себестоимость единицы продукции, приходящуюся на нее прибыли и уровень рентабельности.

С течением времени процесс управления предприятием претерпел существенные изменения как с точки зрения постановки задач, так и с точки зрения методов их решения. Производственный учет в современных условиях не является самоцелью. Его информация необходима менеджерам да принятия оперативных производственных решений. Следовательно, бухгалтерский управленческий учет включает производственный учет.

Производственный учет является «базой» управленческого учета. Его «надстроечная» часть (на рисунке она заштрихована) представляет собой бюджетирование, управленческий контроль и управленческий анализ деятельности организации и ее сегментов) принятие оперативных управленческих решений, а также составление внутренней отчетности.

Управленческий учет пересекается с финансовым в части учета издержек, различие лишь в методах учета затрат: в первом случае речь идет об аналитическом учете, во втором — о синтетическом.

На сегодняшний день общепризнанным является факт выделения налогового учета в самостоятельное направление. Информация финансового учета используется в налоговых расчетах.

Цели бухгалтерского управленческого учета, вытекающие из его особенностей:

· оказание информационной помощи управляющим в принятии оперативных управленческих решений;

· контроль, планирование и прогнозирование экономической эффективности деятельности предприятия и его центров ответственности;

· информационная поддержка в принятии эффективных управленческих решений;

· выбор наиболее эффективных путей развития предприятия.

§

Информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, т.е. все то, что расширяет представление об объекте исследования. Целью бухгалтерского управленческого учета является обеспечение информацией менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных целей.

К бухгалтерской управленческой информации, созданной и подготовленной для использования руководством, предъявляются иные требования, нежели для информации, предназначенной для внешних пользователей. В управленческом учете возможно использование как неколичественной формации (слухи, результаты социологических опросов и т.п.), так и качественной, которая в свою очередь делится на учетную и неучетную. Принцип документальной обоснованности учетной информации в управленческом учете может игнорироваться, в связи с чем используются как фактические так и прогнозные оценки.

Для принятия оперативных управленческих решений может применяться полная или неполная информация об объекте исследования. Неполная формация, которая подвергается быстрой обработке, в ряде случаев оказывается достаточной.

К информации бухгалтерского управленческого учета предъявляются следующие требования:

• адресность. Внутрипроизводственная учетная информация дол предоставляться конкретным адресатам в соответствии с уровнем их подготовленности и иерархии;

• оперативность. Информация должна предоставлять выходят ся в сроки, дающие возможность сориентироваться и вовремя принять эффективное хозяйственное решение, в противном случае она малопригодна для целей управления;

• достаточность. Информация должна предоставляться в достаточном и объеме для принятия на соответствующем уровне управленческого решения, в то же время она не должна быть избыточной и отвлекать внимание ее потребителя на несущественные или не относящиеся к делу сведения;

• аналитичность. Информация, используемая для внутренних управленческих целей, должна содержать данные текущего экспресс-анализа или предполагать возможность проведения последующего анализа с наименьшими затратами времени;

• гибкость и инициативность. Конкретный блок информации должен отвечать вышеназванным принципам и обеспечивать всю полноту информационных интересов в условиях меняющихся управленческих ситуаций или в связи с изменениями в факторах производства. Кроме того, центрам ответственности должна предоставляться возможность формулировать свои предложения по использованию данной информации и направлять их на рассмотрение вышестоящего звена;

• полезность. Информация должна привлекать внимание управляющих к сферам потенциального риска и объективно оценивать работу менеджеров предприятия;

• достаточная экономичность. Затраты по подготовке внутрифирменной информации не должны превышать экономический эффект от ее использования.

Учетная информация составляет 20-30% всей информации управленческого учета, на долю экономического анализа приходится 70-80%. Для сравнения отметим, что в финансовом учете соотношение иное: 50-60% всей информации составляет учетная информация, а на долю анализа приходится 40-50%.

Как правило, информация бухгалтерского управленческого учета носит конфиденциальный характер и требует защиты.

На малых предприятиях, где число ПЭВМ невелико и не используются (локальные вычислительные сети, защита компьютерной информации состоит из установки паролей для получения доступа определенного пользователя в компьютере к необходимым программам.

На крупных предприятиях защита информации управленческого учета от несанкционированного доступа должна осуществляться комплексно, как помощью организационных мероприятий, так и программно-техническими средствами.

Во-первых, необходимо четкое разделение персонала с выделением потений или расположением подразделений компактными группами на некотором удалении друг от друга. Это разделение производится в зависимости от решаемых задач: так проще реализовывать встроенные во все одно, ранговые сети средства защиты от несанкционированного доступа.

Во-вторых, ограничение доступа в помещения посторонних лиц или сотрудников других подразделений. Необходимо их опечатывать при сдаче под охрану после окончания работы, что позволит предотвратить факт не, санкционированного проникновения в помещение.

В-третьих, жесткое ограничение круга лиц, имеющих доступ к каждому компьютеру.

В-четвертых, требовать от сотрудников в перерывах выключать компьютер или использовать специальные программы — хранители экранов, которые позволяют стереть информацию с экрана монитора и закрыть паролем возможность снятия режима хранителя экрана.

К программно-техническим мероприятиям следует отнести использование встроенных аппаратных средств защиты компьютера от несанкционированного доступа, использование специальных программных средств закрытия информации, а также установку аппаратных приспособлений для шифрования информации или ограничения доступа к компьютеру.

К встроенным возможностям относится функция по установке парой для входа в компьютер. Эта функция присутствует в каждой машине и является самым простым аппаратным способом защиты.

Из дополнительно устанавливаемых аппаратных средств можно выделить две разновидности:

— устройства закрытия доступа к компьютеру;

— устройства шифрования информации.

При наличии локальной вычислительной сети для несанкционированного доступа к информации нужен уже не конкретный компьютер, а возможность входа в систему с определенными правами. Сделать это можно практически на любой рабочей станции.

Каждая сетевая операционная система требует идентификации пользователя по имени и паролю. В сети необходимо проводить еще одно организационное мероприятие — своевременную смену паролей с фиксированием их в журнале паролей подписью администратора сети. Это немаловажно мероприятие должно проводиться не реже одного раза в месяц.

§

Лекция 4

С принятием в 1993 г. Государственной программы перехода РФ на принятую в международной практике систему учета разработан ряд нормативных документов, создающих необходимые предпосылки для внедрения бухгалтерского управленческого учета в практику российских предприятий. Эти документы затрагивают вопросы как бухгалтерского учета в целом, так и правленческого учета в частности.

К настоящему времени сложилась система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Иерархия нормативных документов определена Законом РФ «О бухгалтерском учете» и представлена тремя уровнями.:

1 уровень:

Данный уровень представляют следующие документы

— Гражданский кодекс РФ (ч. 1 и 2);

— Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете»,

— Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ

— нормативные акты Правительства РФ, в частности Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. В настоящее время ведется работа по подготовке федерального закона о составе затрат, который функционально заменит названное Положение.

Документы данного уровня призваны обеспечивать единообразное ведение учета хозяйственных операций организаций, своевременное составление и предоставление заинтересованным пользователям сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении организаций, их обязательствах. доходах и расходах

2 уровень:

Данный уровень представляют следующие документы

— нормативные акты,

— методические указания и рекомендации, в основном Министерства финансов РФ, например приказ Минфина РФ от 13 января 2000 г.№4н «Оформах бухгалтерской отчетности организаций»

— и т.п.

— На этом же уровне нормативного регулирования находится План счетов бухгалтерского учета с инструкцией по его применению.

Однако особое место среди документов второго уровня занимают положения по отдельным вопросам имущества, обязательств, капитала, определяющие единообразный подход к подлежащим отражению в бухгалтерском учете фактам и явлениям, обязательный для всех предприятий и организаций независимо от форм собственности. Это национальные российские бухгалтерские стандарты — приложения по бухгалтерскому учёту (ПБУ). К настоящему времени утверждены и действуют более 20-ти ПБУ.

Предполагается дальнейшая разработка стандартов. Общепринятые правила бухгалтерского учета, определенные документами второго уровня, реализуются предприятием при разработке им учетной политики. При этом учитываются размер, специфика, отраслевая принадлежность предприятия. И это уже третий уровень системы регулирован бухгалтерского учета.

3 уровень:

К третьему уровню относятся документы организаций, которые разрабатываются ими при формировании учетной политики.

Перечень документов, которые должны утверждаться приказом или распоряжением руководителя организации о принятой учетной политике, содержится в Законе РФ «О бухгалтерском учете». К ним относятся:

— рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учет в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

— формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчет поста;

— порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;

— правила документооборота и технология обработки учетной информации;

— порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. Анализ нормативной базы целесообразно начинать с Закона РФ «О бухгалтерском учете». В гл.1, ст.1, п.3 сформулированы такие основные задачи бухгалтерского учета, как:

• формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой как внутренним пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, так и внешним — инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметам и;

• предупреждение отрицательных последствий хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Т.е., функцией БУУ является обслуживание информационных потребностей внутренних пользователей (что официально закреплено за БУУ).

Также (ст.6, п.3), предприятиям предоставляются широкие полномочия в организации бухгалтерского учета, т.е. предприятия самостоятельно утверждают:

· рабочий план счетов бухгалтере кого учета, содержащий синтетические |и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями современности и полноты учета и отчетности;

· формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операции, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;

· порядок контроля за хозяйственными операциями;

· а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.

Той же статьей (п. 4) предусмотрена самостоятельная разработка учетной политики предприятия: «Принятая организацией учет пая политика применяется последовательно из года в год».

О порядке разработки учетной политики речь идет и в ст.5, п.3: «Организации, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности».

Следовательно, Законом РФ «О бухгалтерском учете» и Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ подтверждаются права предприятия, предоставленные ранее, самостоятельно разрабатывать рабочий счетный план и учетную политику.

Необходимо отметить, что Закон РФ «О бухгалтерском учете» явился первым официальным документом, провозглашающимконфиденциальность бухгалтерской информации: «содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной» (ст.10, п.4). Здесь речь идет об информации управленческого учета и о регистрах аналитического учета затрат.

В Плане счетов бухгалтерского учета, во вступлении к разд. 3, указывается, что группировка затрат по местам возникновения и другим признакам, а также калькуляционный учет может осуществляться в отдельной системе счетов, состав и методика использования которой устанавливаются предприятием исходя из особенностей производственной деятельности, структуры, организации управления. По существу предприятию предоставляется возможность организации управленческого учета в режиме автономии, т.е. в системе счетов, изолированной от счетов финансового учета (подробнее см. гл 6).

Не все из принятых к настоящему времени ПБУ имеют отношение к управленческому учету. Например, Применение положений ПБУ 7/01 и ПБУ 8/01 обеспечивает достоверность внешней финансовой отчетности, что не является задачей управленческого учета. О других ПБУ этого не скажешь.

Так, учетная политика предприятия является своеобразным фундаментом производственного учета на предприятии, а производственный учет важнейшим элементом управленческого учета. Правила формирования учетной политики организации определены ПБУ 1/ 98.

В соответствии с ПБУ 5/01 организациям предоставлена возможность выбора одного из методов оценки материалов, израсходованных в производственном процессе, — ЛИФО, ФИФО, средней. В учетной политике описываются методы оценки приобретенных материалов — по фактической себестоимости или по учетным ценам; методы оценки готовой продукции — по фактической полной или неполной производственной себестоимости или по нормативным затратам (с использованием счета 37 «Выпуск продукции (работ, услуг)»). Использование плановой, или нормативной, себестоимости для оценки готовой продукции является одним из элементов системы «стандарт-кост», весьма популярной в западном управленческом учете.

Предприятие самостоятельно устанавливает стоимостную границу между основными средствами и малоценными предметами, выбирает порядок начисления амортизации по основным средствам и износа МБП, руководствуясь положениями ПБУ 5/98 и ПБУ 6/97. В учетной политике фиксируется перечень и порядок создания резервов предстоящих расходов и платежей, учета и финансирования ремонта основных средств. Очевидно, что все эти вопросы являются прерогативой управленческого учета, так как напрямую связаны с производственным учетом и калькулированием себестоимостью продукции. |

С 1995 г., в соответствии с приказом Минфина РФ от 27 марта 1996 г. №31 все предприятия получили возможность калькулировать производственную себестоимость, что должно оговариваться в учетной политике предприятия. С 1995 г. отечественный бухгалтерский язык пополнился новым термином управленческого учета — «периодические затраты», а российский учет сделал очередной шаг в направлении международных бухгалтерских стандартов.

ПБУ 12/2000 «Отчетность по сегментам бизнеса» имеет непосредственное отношение к вопросам составления сегментарной отчетности, что се является конечной целью бухгалтерского управленческого учета (подробнее см. в гл. 7).