Макро шпоры

Nx уравновешивает: счет движения капиталов;

Автоматически встроенные стабилизаторы учитывают следующие факторы: сокращения расходов в период инфляции;

В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется: Величиной капитала и труда, а также уровнем используемой технологии;

В закрытой экономике продукция, произведенная в экономике, расходуется между: домашними хозяйствами, фирмами и правительством данной страны;

В закрытой экономике уровень инвестиций равен: Сбережениям

В кейнсианской модели экономики равновесный уровень ВВП – это уровень, при котором: сбережения равны фактическим инвестициям.

В модели Кейнса график фактических расходов будет: линией под углом 45º.

В полностью закрытой экономике: ВВП=ВНП.

В располагаемом личном доходе не учитываются: персональные налоги.

В случае, когда величина (I-S) является положительной, то: мы импортируем больше товаров, чем экспортируем

В случае, когда величина NX является положительной, в экономике имеет место следующая ситуация: мы на мировых финансовых рынках выступаем в роли кредитора;

В случае, когда реальная мировая ставка % находится ниже уровня внутренней реальной ставки %, в экономике имеет место: отрицательное сальдо текущего счета NX;

В случае, когда реальная мировая ставка % превосходит уровень внутренней реальной ставки %, в экономике имеет место: положительное сальдо текущего счета (NX);

В соответствие с теорией предпочтения ликвидности увеличение реального денежного предложения: снижает ставку процента

В соответствии с IS-LM моделью, если Парламент увеличивает налоги, а Нацбанк стремится удерживать доход неизменным, то он должен: увеличивать предложение денег;

В структуру расходов бюджета не входят: Налоги

В целях стабилизации национальной валюты государство не должно прибегать к следующим мерам: бесконтрольность за количеством предложения денег;

В чистые частные инвестиции включаются: товарно-материальные запасы фирм.

Валовые частные инвестиции в стране составили 750 млн. долл., инвестиции в основной капитал – 550 млн. долл., расходы на жилищное строительство – 90 млн. долл., расходы на сырьё и материалы – 130 млн. долл. Инвестиции в запасы равны: 110 млн. долл.

Валютный обменный курс – это: соотношение валют 2-х стран;

ВВП производственным методом подсчитывается: суммированием добавленной стоимости на каждой стадии производства конечного продукта;

Величина чистого экспорта является положительной в том случае, если: величина выпуска превышает внутренние расходы;

Весь доход распределяется на платежи за капитал и платежи за труд: в соответствии с их предельной производительностью.

ВНД исключает: доходы факторов производства, находящихся в данной стране, но принадлежащих иностранцам;

Во все виды денежных агрегатов во всех странах включаются: Наличные деньги

Все перечисленное – потоки, за исключением: Государственного долга

Все перечисленное относится к категории «запасы», за исключением: числа потерявших работу в течение квартала;

Все следующее относится к макроэкономическим проблемам, за исключением: Ценовая дискриминация

Все следующие показатели являются переменными потока за исключением: общее число безработных на конец года.

Государственные сбережения – это: T-G;

Гражданин Казахстана временно работает в Турции, в турецкой фирме. Его доходы входят: в ВВП Турции и ВНПКазахстана

Деньги не служат: средством от инфляции

Дефлятор ВВП это: отношение номинального ВВП к реальному ВВП.

Дж. М. Кейнс считал, что: правительство должно использовать государственные закупки и налоги, чтобы способствовать снижению безработицы;

Для данной кривой LM величина, которая считается постоянной, есть: реальное денежное предложение

Для данной кривой LM величина, которая считается постоянной, есть: номинальное денежное предложение;

Добавленная стоимость компании равна: продажам минус стоимость промежуточной продукции.

Если в малой открытой экономике правительство предоставило для инвесторов налоговые скидки, то это вызовет: дефицит текущего счета платежного баланса.

Если в функции потребления в модели Кейнса предельная склонность к потреблению увеличивается, то: мультипликатор расходов растет.

Если величина выпуска не покрывает внутренних расходов, то разница: импортируется;

Если величина выпуска равна внутренним расходам, то величина чистого экспорта является: нулевой;

Если величина счета движения капитала является отрицательной, в экономике имеет место: положительное сальдо счета текущих операций.

Если домашние хозяйства не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: сберегают, но не инвестируют;

Если за год номинальный ВВП вырос на 11%, а реальный ВВП увеличился на 4%, то инфляция составила: 7%.

Если изменение величины потребительских расходов составляет 9000, тогда как изменение располагаемого дохода — 10 000, то предельная склонность к потреблению равна: 0,9;

Если инвестиции становятся очень чувствительными к процентной ставке, то: кривая IS становится более пологой;

Если количественная теория денег справедлива, то кривая LM: имеет положительный наклон

Если личный доход равен 570, личные подоходные налоги составляют 90, потребление 430, общие процентные выплаты населения равны 10 и личные сбережения 50, то личный располагаемый доход равен: 480.

Если люди вдруг пожелают держать при себе больше денег при каждой ставке процента, то: не произойдет никаких изменений.

Если налоги на предпринимательство растут, то: совокупное предложение сокращается, а объем совокупного спроса не меняется;

Если номинальный ВВП составил 5600 млрд. дол. а реальный ВВП – 4000 млрд. дол., то дефлятор ВВП равен: 140%.

Если номинальный доход повысился на 8% , а уровень цен вырос на 10%, то реальный доход: снизился на 2%.

Если номинальный объем ВВП сократился, то: сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;

Если объем государственных закупок равен величине налогов, мы имеем дело с: сбалансированным бюджетом.

Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то: эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП.

Если объем располагаемого дохода в данной стране увеличится, то: Средняя склонность к потреблению упадет, а к сбережению повысится:.

Если потребители решат увеличить долю дохода, которую они тратят на текущее потребление, то в краткосрочном периоде: увеличится объем выпуска и занятость;

Если правительство предлагает повысить уровень реального ЧНП, оно может: Снизить налоги

Если реальная процентная ставка увеличивается, то: Инвестиционные расходы сократятся

Если реальная процентная ставка увеличится, то: инвестиционные расходы сократятся;

Если реальный обменный курс высок, то: отечественные товары относительно дешевы;

Если сапожник покупает кожу за 100 тенге и нитки за 50 тенге, использует их для производства ботинок, которые продаёт покупателю за 500 тенге, то его вклад в ВВП составляет: 500 тенге

Если скорость обращения денег равна 5, то количество денег в обращении должно быть: 20% от номинального ВВП

Если совокупное предложение превышает совокупный спрос при условии, что государственные расходы и чистый экспорт равны нулю, то: сбережения превосходят планируемые инвестиции.

Если совокупный выпуск состоит из 4 яблок и 3 апельсинов, при этом каждое яблоко стоит 5 тенге, а каждый апельсин – 10 тенге, то стоимость ВВП равна: 50 тенге

Если спрос на деньги и предложение денег будут расти, то: равновесное количество денег вырастет, а изменение равновесной процентной ставки предсказать невозможно;

Если уровень цен растет, а производство падает, то происходит: смещение кривой совокупного предложения влево;

Если цены в России растут быстрее цен в Казахстане, то с течением времени на тенге: можно будет приобрести все больше и больше российских рублей;

Если ЧВП страны составляет 4750 млрд. дол., стоимость потребленного капитала равна 700 млрд. дол., косвенные налоги на бизнес – 420 млрд. дол., то национальный доход составит: 4330 млрд. дол.

Зависимость между показателем ликвидности и показателем доходности денежных агрегатов: обратная

Изменение величины автономного потребления может быть графически представлено, как: сдвиг кривой планируемых расходов.

Индекс Ласпейреса: PtYo/PoYo.

К способам финансирования государственных расходов не относят: выплату пенсий.

К условиям анализа кейнсианской модели не относится: переменные модели являются гибкими в долгосрочном периоде.

Как называется экономическая политика, если её инструментами являются налоги и государственные расходы: Фискальная

Как сдвигается кривая LM при сжатии денежной массы: влево;

Какая из следующих переменных является переменной потока? размер потребительских расходов за год.

Какие из следующих сделок не относятся к инвестициям при исчислении ВВП: выпуск облигаций.

Какие функции выполняют бумажные деньги: средство накопления, мера стоимости, средство платежа и средство обращения

Какое из следующих утверждении о кривой LM верно? кривая LM имеет положительный наклон, и проведена для данного уровня дохода;

Какое имущество не относится к ликвидному: слабореализуемое имущество.

Какой вид безработицы будет вызван следующей причиной спада занятости: Из-за сильных холодов пришлось приостановить строительные работы, строители получают заработную плату за вынужденный простой. Фрикционная (текучая)

Какой из перечисленных факторов не приводит к смещению кривой AD: изменение цен;

Кейнсианский крест это: диаграмма: функция планируемых расходов линия с углом наклона 45;

Кейнсианский отрезок кривой совокупного предложения: является горизонтальным;

Когда величина номинального ВВП равна 1100, а величина реального ВВП составляет 1000, тогда дефлятор ВВП будет равен: 1,1.

Когда индекс потребительских цен растет, покупательная способность тенге: падает;

Кривая IS не будет сдвигаться, если: увеличить денежную массу;

Кривая IS не сдвигается, когда меняется: ставка процента;

Кривая IS определяет: как доход так и ставку процента

Кривая IS сдвигается, когда изменяется: госрасходы

Кривая IS это: график зависимости ставки процента и уровня доходов;

Кривая совокупного предложения выражает отношение между: уровнем цен и производственными объемами ВВП в реальном выражении;

Кривая совокупного спроса выражает отношение между: уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;

Кривая совокупного спроса выражает отношение: Уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг

Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: Уровнем безработицы

Ликвидность означает: способность трансформироваться в наличность;

М1 включает в себя: металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады

Малая открытая экономика представляет: небольшую долю мирового рынка и оказывает крайне незначительное воздействие на мировую ставку процента;

Модель негибких цен предполагает: постоянство уровня цен в течение краткосрочного периода времени;

Мультипликатор государственных расходов это: отношение прироста государственных расходов к приросту доходов;

Мультипликатор используется при определении: изменения равновесного ВВП в результате изменения в расходах;

Мультипликатор налогов это: изменение объема совокупного дохода в ответ на изменение налога на единицу;

На протяжении краткосрочных периодов цены на товары и услуги: увеличиваются;

Наиболее ликвидным средством является: Депозит до востребования

Наибольшей ликвидностью обладает: Банкнота

Наименее ликвидный актив: Акции инвестиционных компаний

Наименее ликвидным активом является: недвижимость

Найдите неправильное утверждение: заработная плата и цены являются гибкими в долгосрочном периоде;

Направление в макроэкономике, появившееся после кризиса 1929 года, утверждающее о необходимости вмешательства государства в регулирование совокупного спроса: Кейнсианцы;

Национальные сбережения (S) – это: сумма частных и государственных сбережений;

Национальные сбережения: Y-C-G;

Национальный долг, который непрерывно растет более быстрыми темпами, чем ВВП: в конечном итоге приведет к кризису фискальной политики государства;

Номинальный ВВП текущего года равен: ∑PtYt.

Номинальный обменный курс валют – это: относительная цена валют двух стран;

Норма обязательных резервов: вводится прежде всего как средство ограничения денежной массы;

Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению;

Объем выпуска продукции в кейнсианской модели имеет тенденцию к росту, если: снижаются инвестиции в запасы.

Объяснение наклона кривой LM: когда доход растет, растет спрос на деньги и требуется более высокая ставка процента

Основное макроэкономическое тождество для закрытой экономике включает следующие показатели, кроме: Реальная заработная плата;

Основное тождество национальных счетов показывает, как связаны между собой: расходы на приобретение отечественной продукции, внутренние расходы и чистый экспорт;

Основное тождество национальных счетов утверждает, что: счет движения капитала и текущий счет платежного баланса уравновешены;

Основные факторы производства: труд и капитал;

Отрицательный наклон кривой IS можно объяснить следующим: чем выше процентная ставка, тем ниже уровень планируемых инвестиций, и, следовательно, ниже уровень дохода;

Паритет покупательной способности гласит как закон: единой цены;

Паритет покупательной способности предполагает, что: чистый экспорт является исключительно чувствительным к изменениям реального обменного курса;

По мере роста дохода: Доля затрат на покупку продовольствия падает

Покупки государственных облигаций Национальным банком у населения приведут к: увеличению предложения денег.

Положительный наклон кривой LM можно объяснить следующим: чем выше уровень дохода, тем выше спрос на деньги, и соответственно, выше равновесная ставка процента;

Понятие «спрос на деньги» означает: сумма спроса на деньги для сделок и спроса на деньги со стороны активов

Предельная склонность к потреблению — это: изменение потребительских расходов, вызванное изменением дохода;

Предложение денег увеличивается когда: Центральный банк покупает государственные ценные бумаги у населения

При анализе кейнсианского креста условие равновесия в замкнутой экономике заключается в том, что: фактические расходы равны планируемым расходам;

При обесценивании курса национальной валюты: потребители сталкиваютсясвысокими ценами;

При повышении курса национальной валюты страдают: экспортоориентированные отрасли;

При прочих равных условиях, сдерживающая денежная политика намерена: уменьшить денежную массу.

При прочих равных условиях, улучшение в производительности будет: сдвигать кривую совокупного предложения вправо;

При расчете личного располагаемого дохода учитываются: личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи;

Примером трансфертных платежей служит: пособие по безработице

Прогрессивный налог означает: взимание с высоких доходов большего процента налога, чем с низких доходов;

Производственная функция выражает: существующую технологию;

Равновесие в кейнсианском кресте достигается там, где: доход равен планируемым расходам;

Равновесие в модели IS-LM представляет: равновесие на рынке товаров и услуг и на денежном рынке;

Равновесие на рынке товаров и услуг и финансовом рынке в модели IS-LM обеспечивается за счет достижения своего равновесного состояния: доходом и реальной ставкой %.

Равновесная ставка % в модели IS-LM увеличивается, после: сокращения налогов и увеличения госрасходов;

Располагаемый доход – это: Y-T;

Располагаемый доход — это часть дохода, которая: осталась после уплаты всех налогов;

Реальная ставка процента в малой открытой экономике равна: реальной мировой ставке процента

Реальный ВВП текущего года равен: ∑PoYt.

Реальный обменный курс рассчитывается ( где е — номинальный обменный курс, Р* — уровень цен за рубежом, Р – уровень цен данной страны, Е – реальный обменный курс):

Реальный уровень процента равен: Номинальная величина процента минус уровень инфляции

Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать : Повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одноаременно

Сдвиги вдоль функции совокупных расходов являются следствием изменения: дохода.

Скорость обращения денег : находится в прямой зависимости от объема ВВП и уровня цен и в обратной зависимости от массы денег в обращении

Снижение правительством государственных закупок в малой открытой экономике вызовет: положительное сальдо счета текущих операций;

Совокупный спрос — это модель, которая показывает: объемы товаров и услуг, которые потребители готовы купить при любом уровне цен;

Согласно кейнсианской теории, уровень производства определяется величиной совокупного спроса , что означает: Объем производства определяется предъявляемым спросом на продукцию

Согласно модели Манделла – Флеминга, в малой стране с плавающим обменным курсом, снижение налогов приводит к тому, что обменный курс: растет;

Сокращение налогов на 100 млрд тенге в закрытой экономике при МРС=0,8 вызовет: увеличение объема потребления на 80 млрд тенге;

Сокращение налогов сдвигает кривую IS вправо на расстояние, соответствующее следующей величине:

Спрос на реальные деньги зависит от: cтавки %, причем зависимость отрицательная

Счет текущих операций – это: сумма, получаемая из-за границы в обмен на наш чистый экспорт;

Точка пересечения кривых IS и LM характеризует равновесие: на рынке товаров и услуг и на денежном рынке;

У вас есть 950 долларов на текущем счете в коммерческом банке, вы выписываете чек на 500 долл., в результате: уменьшится М1 на 500 долларов;

Увеличение инвестиций в рамках модели IS-LM будет: увеличивать выпуск и снижать ставку процента

Увеличение госзакупок на 100 млрд.тенге в закрытой экономике вызовет: снижение объема инвестиций на 100 млрд.тенге.

Увеличение госрасходов на 100 ед. будет: сдвигать кривую IS вправо на 100 / (1-MPC);

Увеличение госрасходов: сдвигает кривую IS вправо

Увеличение налогов (Т) в малой открытой экономике вызовет: положительное сальдо счета текущих операций.

Увеличение налогов сдвинет кривую IS: сдвигает кривую IS влево;

Уменьшение в предложении денег сдвигает: кривую LM вверх;

Уменьшение государственных закупок на 150 млрд тенге в закрытой экономике вызовет: снижение объема инвестиций на 150 млрд тенге;

Уменьшение государственных расходов и рост налогов сдвигает кривую IS: влево;

Уменьшение налогов (Т) в малой открытой экономике вызовет: дефицит текущего счета платежного баланса;

Уменьшение налогов будет сдвигать: кривую планируемых расходов вверх и кривую IS вправо;

Уменьшение налогов перемещает кривую IS: вправо;

Уменьшение предложения денег будет: сдвигать кривую LM: сдвигать кривую LM влево

Уравнение количественной теории денег представляет связь между: суммой денег и общим объемом рыночных сделок;

Усилия правительства по сокращению налогов в закрытой экономике вызовет: уменьшение объема инвестиций;

Финансовые чиновники не могут изменить предложение денег путём: изменения цен на нефть;

Фондовая биржа — это: место, где брокеры и дилеры продают и покупают акции и облигации

Функция планируемых расходов это: сумма C I G;

Чему равен чистый экспорт в закрытой экономике? нулю.

Чистый внутренний продукт отличается от валового внутреннего продукта на величину: Годового потребления капитала.

Чистый национальный располагаемый доход — это: Чистый национальный доход плюс прямые налоги, социальные пособия и трансфертные платежи, полученные из-за границы, за вычетом аналогичных доходов, выплачиваемых за рубеж

Чистый национальный располагаемый доход (ЧНРД) общество равен: Конечное потребление валовые сбережения

Что из ниже перечисленного является неверным: равновесный уровень выпуска не может быть равен потенциальному ВВП.

Что из перечисленного включается в состав ВВП: Стоимость нового учебника в книжном магазине

Что из следующего не является средством монетарной политики? изменения в налоговых ставках;

Что из следующего увеличит резервы коммерческого банка? увеличение нормы ставки минимального обязательного резерва;

Что из следующего является средством монетарной политики ? операции на открытом рынке

Что не будет сдвигать кривую совокупного спроса: изменение в уровне цен

Что означает термин “учетная ставка” : процентную ставку по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам

Чтобы инвестиционный компонент ВВП был отрицательным: амортизация должна быть больше, чем валовые инвестиции.

Экзогенные переменные в модели IS-LM – это: предложение денег;

Эндогенные переменные в модели IS-LM – это: доход и ставка процента;

Эффект вытеснения возникает: при увеличении государственных расходов и увеличении ставки процента.

Эффект мультипликатора означает, что: уменьшение в процентной ставке приведёт к пропорционально большому увеличению в инвестициях;

Равновесие на рынке товаров и услуг. кривая «инвестиции – сбережения» (кривая is). интерпретация наклона кривой is. сдвиги кривой is

Кривая IS («инвестиции – сбережения») описывает равновесие на товарном рынке и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента r и уровнем дохода Y. Кривая IS выводится из простой кейнсианской модели (модели равновесия совокупных расходов или модели кейнсианского креста), но отличается тем, что часть совокупных расходов и, прежде всего, инвестиционные расходы теперь зависят от ставки процента. Ставка процента перестает быть экзогенной переменной и становится эндогенной величиной, определяемой ситуацией на денежном рынке, т.е. внутри самой модели. Зависимость части совокупных расходов от ставки процента имеет результатом то, что для каждой ставки процента существует точное значение величины равновесного дохода и поэтому может быть построена кривая равновесного дохода для товарного рынка – кривая IS. Во всех точках кривой IS соблюдается равенство инвестиций и сбережений. Термин IS отражает это равенство (Investment = Savings).

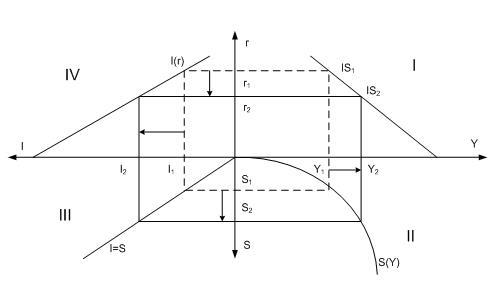

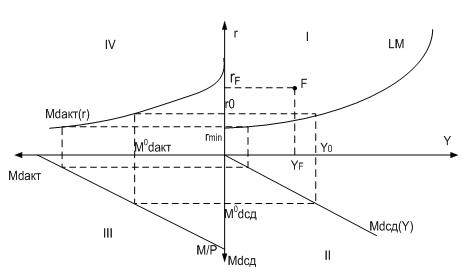

Простейший графический вывод кривой IS связан с использованием функций сбережений и инвестиций (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Графический вывод кривой IS

В квадранте II представлен график функции сбережений S(Y): с ростом дохода Y1 до Y2 сбережения увеличиваются с S1 до S2.

В квадранте III представлен график I=S (линия под углом в 45° к осям координат I и S). I1 = S1, I2 = S2.

В квадранте IV представлен график функции инвестиций I=I(r), показывающий рост инвестиций как функцию, обратную уровню процентной ставки r.

На основе этих данных в квадранте I находим множество равновесных сочетаний Y и r, т.е. кривую IS: IS1(Y1, r1) и IS2(Y2, r2), чем ниже ставка процента, тем выше уровень дохода.

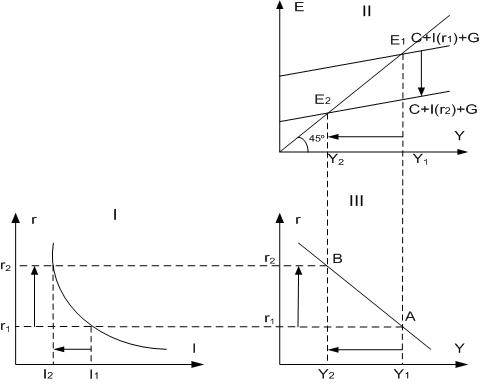

Аналогичные выводы могут быть получены с использованием модели Кейнсианского креста (рис. 6.2).

График инвестиций (рис. 6.2, I) показывает, что низкие ставки процента соответствуют высокому уровню инвестиций. При уровне процентной ставки r1 объем плановых инвестиций будет I1. Соответственно, совокупные расходы Е1 (рис. 6.2, II) показаны линией С I1(r1) G, которая, пересекаясь с биссектрисой, определяет точку равновесия Е1 и равновесный объем национального дохода Y1. Таким образом, при процентной ставке r1 равновесным будет национальный доход Y1. Эти параметры определят точку A (рис. 6.2, III). Если процентная ставка повышается с r1 до r2, инвестиции уменьшаются с уровня I1 до I2 (рис. 6.2, I), кривая совокупных расходов сдвигается вниз, в положение С I2(r2) G (рис. 6.2, II). Это, в свою очередь, снижает уровень равновесия национального дохода с Y1 до Y2 (рис. 6.2, III). Эти параметры определят точку В. Если непрерывно изменять значения процентной ставки и для каждого находить соответствующие значения национального дохода, то получим кривую IS (рис. 6.2, III).

Рис. 6.2. Графический вывод кривой IS из модели Кейнсианского креста

Движение вдоль кривой IS показывает, как должен измениться уровень национального дохода при изменении уровня процентной ставки для того, чтобы на рынке благ сохранилось равновесие.

Кривая IS имеет отрицательный наклон, т.е. выпуск, уравновешивающий рынок товаров, падает с ростом ставки процента. Более высокий уровень ставки процента вызывает уменьшение инвестиционных и потребительских расходов, и, следовательно, совокупного спроса (совокупных расходов), что ведет к более низкому уровню равновесного дохода (рис. 6.3).

Кривая IS имеет отрицательный наклон, т.е. выпуск, уравновешивающий рынок товаров, падает с ростом ставки процента. Более высокий уровень ставки процента вызывает уменьшение инвестиционных и потребительских расходов, и, следовательно, совокупного спроса (совокупных расходов), что ведет к более низкому уровню равновесного дохода (рис. 6.3).

Кривая IS разбивает экономическое пространство на две области. Во всех точках, лежащих выше, предложение товаров больше спроса на них, т.е. объем национального дохода больше запланированных расходов. В точке А совокупный выпуск Y1 больше, чем равновесный. Этот излишек предложения товаров ведет к незапланированному накоплению запасов, в результате чего снижается объем выпуска и экономика двигается по направлению к кривой IS. Во всех точках ниже кривой IS наблюдается дефицит на рынке благ. В точке В объем совокупного выпуска Y2 ниже равновесного. Избыточный спрос ведет к незапланированному уменьшению запасов, что предполагает рост объема выпуска и смещение по направлению к кривой IS. Таким образом, кривая IS соединяет точки, в которых общее количество произведенных товаров равно общему объему спроса на них.

Сдвиги кривой IS обусловлены изменениями любого из компонентов расходов C, I, G и налогов T. Все, что увеличивает расходы (оптимизм предпринимателей и потребителей, усиливающий их желание увеличивать расходы при любой ставке процента, что ведет к росту потребительских и инвестиционных расходов; рост государственных расходов; снижение аккордных налогов; увеличение трансфертных выплат) сдвигает кривую IS вправо, и наоборот.

Таким образом, кривая IS сдвигается из положения IS1 в положение IS2 (рис. 6.4) в результате:

Таким образом, кривая IS сдвигается из положения IS1 в положение IS2 (рис. 6.4) в результате:

· увеличения потребительских расходов;

· увеличения плановых инвестиций (не связанных с изменением процентной ставки);

· увеличение государственных расходов;

· снижения налогов.

Простая алгебра кривой IS

Простая алгебра кривой IS

Наиболее полное представление о взаимосвязях между уровнем дохода, ставкой процента и особенностях кривой IS дает ее алгебраический анализ.

Уравнение кривой IS может быть получено путем подстановки функции потребления и инвестиций в основное макроэкономическое тождество и его решение относительно Y.

.

.

Уравнение кривой IS относительно Y имеет вид:

.

.

Кривая IS имеет отрицательный наклон, т.к. коэффициент при ставке процента отрицателен. Если инвестиции очень чувствительны к ставке процента, то d велико, и кривая IS является более пологой, в противном случае она является относительно крутой. Наклон кривой IS зависит и от предельной склонности к потреблению b: чем больше предельная склонность к потреблению, тем больше изменение дохода, возникающее в результате изменения ставки процента.

Угол наклона кривой IS определяется двумя факторами: мультипликатором государственных расходов и чувствительностью инвестиций к ставке процента.

Поскольку коэффициент при G (мультипликатор государственных расходов) положителен, рост государственных расходов сдвигает кривую IS вправо, а коэффициент при T (налоговый мультипликатор) отрицателен и рост налогов сдвигает кривую IS влево. Кроме того, чем больше предельная склонность к потреблению, тем больше величина мультипликатора, и, следовательно, больше сдвиг кривой IS. Кривая IS сдвигается на меньшее расстояние при изменении налогов, чем при изменении на такую же величину государственных расходов.

6.2. Равновесие на денежном рынке. Кривая «предпочтение

ликвидности – денежная масса» (кривая LM).

Интерпретация наклона кривой LM. Сдвиги кривой LM

Кривая LM («предпочтение ликвидности – денежная масса») показывает все возможные соотношения Y и r, при которых спрос на деньги равен предложению денег. Термин LM отражает это равенство: L (Liquidity Preference) обозначает предпочтение ликвидности, кейнсианский термин для обозначения спроса на деньги, а М (Money Supply) – предложение денег.

В основе построения кривой LM лежит кейнсианская теория предпочтения ликвидности, объясняющая, как соотношение спроса и предложения реальных запасов денежных средств определяют ставку процента. Реальные запасы денежных средств представляют собой номинальные запасы, скорректированные на изменение уровня цен и равные М/Р. В соответствии с теорией предпочтения ликвидности, предложение реальных денежных средств фиксировано и определяется центральным банком. Рассмотрим построение кривой LM на основе графического анализа равновесия денежного рынка.

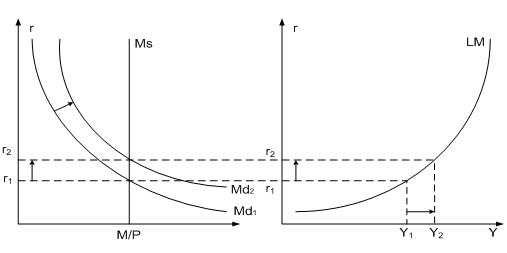

Рис. 6.5. Графический вывод кривой LM (первый способ)

На рис.6.5 кривая предложения денег – вертикальная линия, соответствующая заданному реальному количеству денег в экономике. Пересечение кривой спроса с кривой предложения денег дает нам ставку процента r1, которая уравновешивает рынок денег при данном уровне дохода Y1. Если доход увеличится до уровня Y2, то кривая спроса на деньги сдвинется вправо, более высокому уровню доходов соответствует более высокая равновесная ставка процента r2. Совокупность всех пар (Y, r), которые уравновешивают рынок денег, даст нам кривую LM.

Точно так же, как экономика стремится к точкам равновесия, лежащим на кривой IS, она стремится и к точкам равновесия, определяемым кривой LM (рис. 6.6).

Точно так же, как экономика стремится к точкам равновесия, лежащим на кривой IS, она стремится и к точкам равновесия, определяемым кривой LM (рис. 6.6).

Если экономическая ситуация соответствует точке слева (сверху) от кривой LM (точка А), то можно говорить об избыточном предложении денег. У людей оказывается больше денег, чем они желают иметь. Для того чтобы избавиться от «лишних» денег, они будут, например, покупать облигации, это повлечет за собой повышение цен на облигации и снижение процентных ставок. При избыточном предложении денег ставка процента будет падать до тех пор, пока не достигнет равновесного уровня, задаваемого кривой LM.

Если экономика описывается точкой справа (снизу) от кривой LM, то можно говорить об избыточном спросе на деньги. В точке В люди хотят иметь больше денег, чем у них есть. Для этого они будут продавать облигации, тем самым снизится их цена и повысится процентная ставка. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока процентная ставка не повысится до равновесного уровня, определяемого точкой на кривой LM.

Рассмотрим альтернативный способ построения кривой LM. Предположим, что объемы предложения денег и спроса на них для сделок не зависят от ставки процента (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Графический вывод кривой LM (второй способ)

В квадранте IV изображен график функции спроса на деньги со стороны активов, а в квадранте II – график функции спроса на деньги в зависимости от дохода (спрос на деньги для сделок – Mdсд). В квадранте III прямая линия показывает, как данное реальное количество денег может быть распределено между спросом на деньги со стороны активов и спросом на деньги для сделок. На основе этих линий в квадранте I определяется множество комбинаций r и Y, соответствующих равновесию на рынке денег.

При ставке процента r0 спрос на деньги со стороны активов равен M0dакт. Тогда спрос на деньги для сделок – M0dсд. Такое количество денег для указанных целей потребуется только в том случае, если доход будет равен Y0. Следовательно, при r0 и Y0 спрос на рынке денег будет равен их предложению. Можно найти и другую равновесную комбинацию в обратной последовательности.

Если принять во внимание, что предложение денег и спрос на них для сделок могут зависеть от ставки процента, то построение кривой LM усложняется, так как каждой ставке процента соответствуют свои линии в квадрантах II и III.

Таким образом, кривая LM описывает все комбинации процентных ставок и совокупного выпуска, при которых рынок денег находится в равновесии. Точки, лежащие выше линии LM, соответствуют избытку предложения денег, в чем можно убедиться, рассмотрев, например, точку F. Для того чтобы при доходе YF спрос на деньги равнялся их предложению, нужна ставка процента rF. Точка F соответствует более высокой ставке процента, при которой спрос на деньги со стороны активов меньше, чем требуется для полного использования предложенного количества денег. Посредством аналогичных рассуждений можно убедиться в том, что в области, расположенной ниже линии LM, объем спроса на деньги больше их предложения.

Конфигурация кривой LM позволяет выделить на ней три участка: кейнсианский (горизонтальный), промежуточный (пологий) и классический (вертикальный).

Следует отметить, что кривая LM, так же как и кривая IS, не выражает функциональную зависимость национального дохода от ставки процента или, наоборот, а определяет все возможные комбинации сочетаний равновесных значений дохода и ставки процента.

Простая алгебра кривой LM

Простая алгебра кривой LM

Уравнение кривой LM может быть получено путем решения уравнения  относительно r.

относительно r.

Уравнение кривой LM относительно r имеет вид:  .

.

Уравнение равновесной ставки процента показывает величину ставки, которая дает равновесие на рынке денег при любом значении дохода и величине реального предложения денег. Вдоль кривой LM величина реального предложения денег фиксирована.

Поскольку коэффициент  , характеризующий угол наклона кривой положительный, то кривая LM имеет положительный наклон и отражает прямую зависимость между уровнем дохода и ставкой процента. Более высокий доход предопределяет более высокий спрос на деньги, что ведет к более высокой ставке процента.

, характеризующий угол наклона кривой положительный, то кривая LM имеет положительный наклон и отражает прямую зависимость между уровнем дохода и ставкой процента. Более высокий доход предопределяет более высокий спрос на деньги, что ведет к более высокой ставке процента.

Наклон кривой LM зависит от двух параметров: чувствительности спроса на деньги к уровню дохода (e) и чувствительности спроса на деньги к ставке процента (f).

Кривая LM будет более пологая, если:

· чувствительность спроса на деньги к изменению ставки процента велика. Это означает, что даже незначительное изменение ставки процента ведет к существенному изменению спроса на деньги;

· чувствительность спроса на деньги к изменению дохода невелика. Существенное изменение дохода вызывает незначительное изменение спроса на деньги.

К сдвигу кривой LM могут привести два фактора: изменение спроса на деньги и изменение предложения денег.

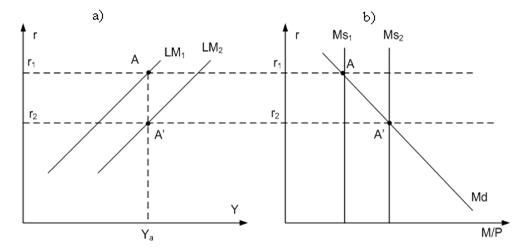

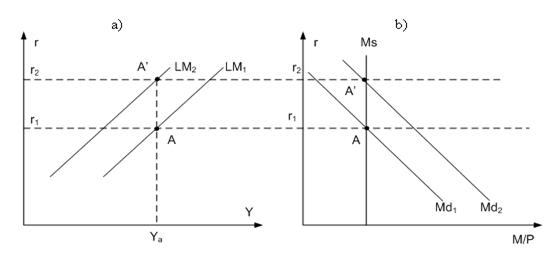

Рассмотрим, например, рост предложения денег при заданном уровне цен и фиксированном объеме выпуска на уровне Ya (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Сдвиг кривой LM (увеличение предложения денег)

На рис. 6.8, b изображены кривые спроса Md и предложения денег Ms1, а точка их пересечения (точка A) определяет первоначальный уровень процентной ставки r1. Предположим, что центральный банк увеличивает предложение денег, покупая ценные бумаги на открытом рынке. При фиксированном уровне дохода рост количества денег сдвигает кривую предложения денег в положение Ms2, а равновесная ставка процента падает до уровня r2. На рис. 6.8, a снижение равновесной ставки с r1 до r2 соответствует смещению равновесия из точки А в точку А’ и перемещению кривой из положения LM1 в положение LM2 (ниже и правее).

На рис. 6.9 сдвиг кривой LM обусловлен изменением спроса на деньги по экзогенным причинам при заданном уровне цен и фиксированном объеме выпуска на уровне Ya.

Рис. 6.9. Сдвиг кривой LM (увеличение спроса на деньги)

Рассмотрим точку А на первоначальной кривой LM1. Предположим, что в экономике возник финансовый кризис, из-за чего многие компании оказались банкротами. В результате того, что ценные бумаги стали более рискованными активами, у людей появляется желание иметь больше денег. Это увеличение спроса на деньги при фиксированном уровне дохода представлено на рис. 6.9b сдвигом кривой спроса на деньги из положения Md1 в положение Md2. Новое равновесие на рынке денег показывает, что равновесная ставка процента возрастет до уровня r2, а точка равновесия сместится из точки А в точку А’. С ростом спроса на деньги кривая LM на рис. 6.8 а сдвигается из положения LM1 в положение LM2 (вверх и влево).

§

Кривая IS отражает все соотношения между Y и r, при которых товарный рынок находится в равновесии. Кривая LM – все комбинации Y и r, которые обеспечивают равновесие денежного рынка. Пересечение кривых IS и LM дает единственные значения величины ставки процента r* (равновесная ставка процента) и уровня дохода Y* (равновесный уровень дохода), обеспечивающие одновременное равновесие на товарном и денежном рынках. Равновесие в экономике достигается в точке Е (рис. 6.10)[7].

На рис. 6.10 (например, в точке А, которая лежит на кривой IS, но вне кривой LM) существует равновесие на товарном рынке (т.е. совокупный выпуск равен совокупному спросу). В этой точке процентная ставка оказывается выше равновесной, поэтому спрос на деньги меньше, чем их предложение. Так как у людей есть лишние деньги, они попытаются избавиться от них, купив облигации. В результате увеличатся цены на облигации, что приведет к падению процентных ставок, а это, в свою очередь, приведет к росту планируемых инвестиционных расходов. Таким образом, совокупный спрос вырастет. Точка, описывающая состояние экономики, движется вниз по кривой IS до тех пор, пока процентная ставка не упадет, а совокупный выпуск не вырастет до равновесного уровня.

На рис. 6.10 (например, в точке А, которая лежит на кривой IS, но вне кривой LM) существует равновесие на товарном рынке (т.е. совокупный выпуск равен совокупному спросу). В этой точке процентная ставка оказывается выше равновесной, поэтому спрос на деньги меньше, чем их предложение. Так как у людей есть лишние деньги, они попытаются избавиться от них, купив облигации. В результате увеличатся цены на облигации, что приведет к падению процентных ставок, а это, в свою очередь, приведет к росту планируемых инвестиционных расходов. Таким образом, совокупный спрос вырастет. Точка, описывающая состояние экономики, движется вниз по кривой IS до тех пор, пока процентная ставка не упадет, а совокупный выпуск не вырастет до равновесного уровня.

В случае если экономическая ситуация описывается точкой, лежащей на кривой LM, но вне кривой IS (точки В и D), рыночные механизмы все равно приведут ее к равновесию. В точке В несмотря на то, что спрос на деньги равен их предложению, совокупный выпуск оказывается выше равновесного уровня, больше совокупного спроса. Фирмы не могут продать свою продукцию и накапливают незапланированные запасы, что заставляет их сокращать производство и снижать выпуск. Снижение объема производства означает, что спрос на деньги упадет, все это приведет к снижению процентных ставок. Точка, описывающая состояние экономики, будет двигаться вниз по кривой LM до тех пор, пока не достигнет точки общего равновесия.

Равновесное положение обоих рынков может быть определено совместным решением уравнений кривых IS и LM. Алгебраически равновесный объем производства может быть найден путем подстановки значения r уравнения LM:  в уравнение IS

в уравнение IS и его решения относительно Y:

и его решения относительно Y:

,

,

где  .

.

Полученное выражение представляет собой алгебраический вид функции совокупного спроса. Из этого равенства видно, что, воздействуя на величину расходов путем манипулирования объемами государственных расходов (G) и налогами (T), государство использует инструменты фискальной политики, путем изменения денежного предложения (  ) – монетарной (денежно-кредитной) политики.

) – монетарной (денежно-кредитной) политики.

Модель IS-LM в различных экономических концепциях

Модель IS-LM в различных экономических концепциях

Инструментарий модели IS-LM, предложенный Дж. Хиксом, рассматривается различными экономическими школами.

В классической концепции модель IS-LM можно использовать с определенной долей условности, так как у классиков рынки не являются связанными. Кривая IS должна быть достаточно пологой, поскольку совокупный спрос сильно эластичен по процентной ставке. Кривая LM – вертикальна, фиксируется на уровне естественного выпуска. В данном случае модель IS-LM не является моделью совместного равновесия: один и тот же уровень дохода обеспечивается при любой ставке процента, а уровень естественного выпуска задается количеством используемых факторов производства.

В монетаристской концепции модель IS-LM может быть корректно использована. При этом кривая IS будет достаточно пологой в силу высокой эластичности совокупного спроса по ставке процента. Кривая LM будет достаточно крутой в силу того, что в качестве основного аргумента денежного спроса выступает перманентный доход.

В кейнсианской концепции кривая IS достаточно крута по причине того, что из всех составляющих совокупного спроса только инвестиционный спрос имеет в качестве аргумента своей функции процентную ставку, и при этом эластичность инвестиционных расходов по процентной ставке невелика. Кривая LM достаточно полога в силу высокой эластичности спроса на деньги по процентной ставке. Из условий совместного равновесия выводится важнейшее понятие кейнсианской теории – эффективный спрос, который является определяющим параметром в экономике. Эффективный спрос – величина совокупного спроса, соответствующая совместному равновесию.

6.4. Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной политики.

Использование модели IS-LM для анализа последствий

стабилизационной политики. Ликвидная ловушка

Графический инструментарий модели IS-LM позволяет проанализировать влияние различных вариантов макроэкономической политики на совокупный спрос и рассмотреть, как каждое планируемое изменение в политике воздействует на равновесный уровень дохода.

Кривые IS и LM могут изменять свое положение под воздействием различных факторов, из которых наибольший интерес представляют изменения государственных расходов, налогов и предложения денег, поскольку они являются инструментами фискальной и денежно-кредитной политики. В модели IS-LM воздействие фискальной политики будет отражаться в сдвигах кривой IS, а денежно-кредитной – в сдвигах кривой LM.

§

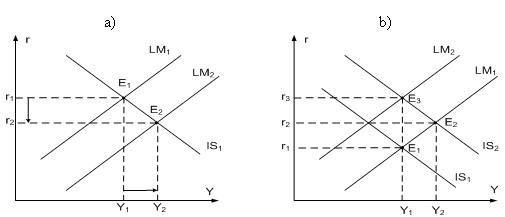

Рассмотрим сдвиг кривой IS, вызванный ростом государственных расходов. Предположим, что первоначально равновесие на рынках товаров и денег достигалось в точке Е1 при процентной ставке r1 и национальном доходе Y1 (рис. 6.11).

Рассмотрим сдвиг кривой IS, вызванный ростом государственных расходов. Предположим, что первоначально равновесие на рынках товаров и денег достигалось в точке Е1 при процентной ставке r1 и национальном доходе Y1 (рис. 6.11).

Допустим, экономическая ситуация в стране потребовала увеличения государственных расходов. Они приводят к увеличению совокупных расходов, что обусловливает рост национального объема производства, кривая IS1 сдвигается в положение IS2. Но растущий совокупный выпуск увеличивает спрос на деньги, который начинает превышать предложение денег, что, соответственно, приводит к росту процентной ставки до r2. На товарном рынке увеличение совокупных расходов побуждает предпринимателей увеличивать объем инвестиций. В свою очередь, рост процентной ставки начинает сдерживать этот процесс, заставляя предпринимателей сокращать планируемый при процентной ставке r1 прирост инвестиций. В этом случае новое положение равновесия на рынках товаров и денег будет достигнуто в точке Е2, а совокупный выпуск увеличится до Y2.

Происходит увеличение Y не на DY = Y3 – Y1 (в модели Кейнсианского креста – на величину  ), а на величину Y2 – Y1, т.е. в меньшей степени, чем следовало ожидать: рост процентной ставки снижает мультипликационный эффект государственных расходов. Прирост государственных расходов частично вытесняет плановые инвестиции, т.е. оказывает влияние эффект вытеснения. Этот эффект снижает эффективность стимулирующей фискальной политики. Именно на него ссылаются монетаристы, утверждая, что фискальная политика недостаточно действенна и приоритет в макроэкономическом регулировании должен быть отдан денежно-кредитной политике.

), а на величину Y2 – Y1, т.е. в меньшей степени, чем следовало ожидать: рост процентной ставки снижает мультипликационный эффект государственных расходов. Прирост государственных расходов частично вытесняет плановые инвестиции, т.е. оказывает влияние эффект вытеснения. Этот эффект снижает эффективность стимулирующей фискальной политики. Именно на него ссылаются монетаристы, утверждая, что фискальная политика недостаточно действенна и приоритет в макроэкономическом регулировании должен быть отдан денежно-кредитной политике.

Снижение налогов при неизменном уровне государственных расходов оказывает такое же воздействие, как и увеличение государственных расходов. Оно приводит к тому, что при любом данном значении процентной ставки совокупный выпуск будет больше вследствие роста располагаемого дохода, потребления и совокупного спроса. Величина этого воздействия определяется налоговым мультипликатором. Однако равновесный уровень дохода также меньше, чем в модели Кейнсианского креста за счет повышения ставки процента.

Таким образом, влияние денежного рынка снижает мультипликативный эффект, однако в какой степени это происходит, зависит от того, в пределах какого из трех участков кривой LM происходит сдвиг кривой IS (рис. 6.12).

Таким образом, влияние денежного рынка снижает мультипликативный эффект, однако в какой степени это происходит, зависит от того, в пределах какого из трех участков кривой LM происходит сдвиг кривой IS (рис. 6.12).

Если первоначальное совместное равновесие на рынках товаров и денег представлено на кейнсианском отрезке, то мультипликативный эффект дополнительных государственных расходов проявляется в полной мере (прирост дохода практически равен расстоянию сдвига кривой IS). Это объясняется тем, что в исходном состоянии равновесие установилось при низком уровне национального дохода и близкой к минимальной ставке процента. В подобной ситуации у людей небольшой спрос на деньги для сделок и большой спрос на них со стороны активов. Если при таком состоянии экономики начинает расти совокупный выпуск, то возникающая дополнительная потребность в деньгах для сделок удовлетворяется за счет денег, находящихся в активах, не вызывая существенного роста ставки процента, и планируемый объем инвестиций не будет сокращен.

Последствия сдвига линии IS на промежуточном участке кривой LM проанализированы на рис. 6.11.

Если совместное равновесие на рынках товаров и денег приходится на классический отрезок кривой LM, сдвиг линии IS вообще не изменит совокупный спрос на блага в текущем периоде. Причина заключается в том, что при ставке процента выше максимальной в составе активов домашних хозяйств уже нет денег, поэтому осуществить новые инвестиционные вложения можно только за счет перераспределения существующего объема кредитных средств к более эффективным вариантам. В результате суммарный инвестиционный спрос не изменится, а, следовательно, останется прежним и совокупный выпуск текущего периода.

Равновесный уровень дохода в модели IS-LM будет зависеть и от наклона кривых. Поскольку наклон кривой IS определяется величиной мультипликатора расходов и чувствительностью изменения автономных расходов к ставке процента (чем меньше эти коэффициенты, тем кривая IS более крутая), а наклон кривой LM – чувствительностью спроса на деньги к изменению дохода и изменению ставки процента. Например, эффективность налоговой политики будет сильнее там, где выше предельная склонность к потреблению (кривая IS более пологая). При высоких значениях склонности к сбережению сокращение налогового бремени не приведет к краткосрочной стабилизации, а выразится в образовании дополнительных частных сбережений.

Таким образом, стимулирующая фискальная политика (увеличение государственных расходов и снижение налогов) сдвигает кривую IS вправо (вверх), что увеличивает уровень дохода и ставку процента. Наоборот, сдерживающая фискальная политика (сокращение государственных расходов и увеличение налогов) сдвигает кривую IS влево, что сокращает доход и уменьшает ставку процента.

§

При анализе любого изменения в денежно-кредитной или фискальной политике важно иметь в виду, что инструменты одной политики могут влиять на результаты другой.

Предположим, что правительство озабочено бюджетным дефицитом, и решило увеличить налоги. Рассмотрим, какое влияние эта политика окажет в целом на экономику. В соответствии с моделью IS-LM, результаты будут зависеть от того, какую политику будет проводить Центральный банк в ответ на увеличение налогов. Возможно несколько вариантов.

1. Центральный банк поддерживает предложение денег на постоянном уровне (рис. 6.14а). Увеличение налогов сдвигает кривую IS влево (вниз) в положение IS2. В результате уменьшается совокупный выпуск (более высокие налоги уменьшают потребительские и инвестиционные расходы) и ставка процента (более низкий доход уменьшает спрос на деньги).

2. Центральный банк поддерживает ставку процента на постоянном уровне (рис. 6.14, b). В этом случае увеличение налогов также сдвигает кривую IS влево (вниз) в положение IS2, при этом центральный банк уменьшает предложение денег, чтобы процентная ставка оставалась на первоначальном уровне, кривая LM сдвигается в положение LM2. Доход сокращается на величину большую, чем на рисунке 6.14, а. В первом случае более низкая процентная ставка стимулирует инвестиции и частично возмещает эффект увеличения налогов. В данном случае центральный банк, поддерживая ставку процента на высоком уровне ,углубляет спад в экономике.

3. Центральный банк увеличивает предложение денег, чтобы сохранить уровень дохода на постоянном уровне (рис. 6.14, c). Увеличение налогов не повлечет за собой падение совокупного выпуска, поскольку кривая LM сдвигается вниз в положение LM2, чтобы возместить сдвиг кривой IS (более высокие налоги уменьшают потребление, в то же время более низкая процентная ставка стимулирует инвестиции). В этом случае увеличение налогов способствует падению ставки процента.

Рис. 6.14. Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной

политики в модели IS-LM

Данный пример иллюстрирует то, что результаты воздействия фискальной политики зависят от политики Центрального банка, т.е. поддерживает ли он предложение денег, ставку процента, или уровень дохода на постоянном уровне.

Комбинируя фискальную и денежно-кредитную политику, можно добиваться решения более сложных задач, чем простое регулирование объема выпуска (например, не изменяя объем выпуска, изменить его структуру). Подобная задача может быть весьма актуальна, если экономика находится в ситуации полной занятости и, следовательно, изменение выпуска нежелательно, однако его структура может требовать изменения.

В модели IS-LM выделяют особые случаи, когда один из видов политики не оказывает никакого воздействия на экономику. Это происходит, когда кривая LM горизонтальна, что соответствует ситуации «ликвидной ловушки»; кривая IS вертикальна, что соответствует ситуации «инвестиционной ловушки».

Экономика попадает в ситуацию ликвидной ловушки, когда процентные ставки настолько низки, что любое изменение денежного предложения поглощается спросом на деньги со стороны активов, уровень дохода падает до низшей отметки. Такая ситуация характерна для экономики, находящейся в состоянии депрессии.

Графически это интерпретируется как пересечение кривых IS и LM в кейнсианской области кривой LM (рис. 6.15).

Графически это интерпретируется как пересечение кривых IS и LM в кейнсианской области кривой LM (рис. 6.15).

В ситуации ликвидной ловушки ставка процента минимальна, т.е. альтернативные издержки хранения наличных денег близки к нулю, и поэтому люди готовы держать любое количество денег, которое им будет предложено. В результате даже при нормальном отрицательном наклоне кривой IS увеличение предложения денег Центральным банком не способно обеспечить рост дохода. Обычно увеличение предложения денег снижает ставку процента, так как люди стараются избавиться от избытка денег, покупая облигации. Но если ставка процента находится на минимальном уровне, то цены на активы максимальны и люди стремятся их продать, опасаясь, что цены на них упадут, а их владельцы окажутся в проигрыше. В результате люди предъявляют безграничный спрос на деньги, отказываясь покупать ценные бумаги, и кривая спроса на деньги принимает горизонтальный вид. Это означает, что в функции спроса на деньги  коэффициент f, характеризующий чувствительность изменения спроса на деньги при изменении ставки процента, стремится к бесконечности. Кривая LM поэтому тоже горизонтальна, и изменение денежной массы не вызовет ее смещения. Прирост количества денег не сможет никого заставить приобретать ценные бумаги, вся сумма прироста предложения денег хранится в форме наличных денег. Величина дохода остается неизменной на уровне Y0. Стимулирующая денежно-кредитная политика не окажет никакого воздействия ни на ставку процента, ни на объем инвестиций, ни на уровень дохода, т.е. абсолютно неэффективна.

коэффициент f, характеризующий чувствительность изменения спроса на деньги при изменении ставки процента, стремится к бесконечности. Кривая LM поэтому тоже горизонтальна, и изменение денежной массы не вызовет ее смещения. Прирост количества денег не сможет никого заставить приобретать ценные бумаги, вся сумма прироста предложения денег хранится в форме наличных денег. Величина дохода остается неизменной на уровне Y0. Стимулирующая денежно-кредитная политика не окажет никакого воздействия ни на ставку процента, ни на объем инвестиций, ни на уровень дохода, т.е. абсолютно неэффективна.

В этом случае эффективность фискальной политики максимальна. Например, рост государственных закупок на  увеличивает равновесный доход на

увеличивает равновесный доход на  , т.е. эффект вытеснения отсутствует, доход возрастает на всю величину мультипликатора.

, т.е. эффект вытеснения отсутствует, доход возрастает на всю величину мультипликатора.

Другая ситуация получила название инвестиционной ловушки, соответствующая ситуации, при которой спрос на инвестиции совершенно неэластичен к ставке процента, поэтому график функции инвестиций приобретает вертикальный вид, а вертикальной кривой инвестиций соответствует вертикальная кривая IS (рис. 6.16).

Другая ситуация получила название инвестиционной ловушки, соответствующая ситуации, при которой спрос на инвестиции совершенно неэластичен к ставке процента, поэтому график функции инвестиций приобретает вертикальный вид, а вертикальной кривой инвестиций соответствует вертикальная кривая IS (рис. 6.16).

В результате любые изменения на денежном рынке, хотя и будут приводить к изменению ставки процента, но не вызовут изменения инвестиционного спроса. В этом случае чувствительность совокупных расходов к изменению ставки процента равна 0, и эффективной будет только фискальная политика. При этом эффективность фискальной политики максимальна, поскольку отсутствует эффект вытеснения и действует только эффект мультипликатора. Рост государственных расходов, вызывая увеличение совокупных расходов, ведет к росту спроса на деньги, что повышает ставку процента, но более высокая ставка не приводит к вытеснению расходов частного сектора, поскольку они не зависят от ставки процента. В результате фискального импульса наблюдается полный мультипликативный рост дохода. Денежно-кредитная политика совершенно неэффективна, поскольку снижение ставки процента (от r0 до r1) в результате увеличения предложения денег (сдвиг кривой LM вправо от LM0 до LM1) не повлияет на величину инвестиционных расходов, так как они совершенно нечувствительны к ее изменению.

Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам (например, она характерна для инфляционной экономики, когда ставки процента чрезмерно велики).

Следует иметь в виду, что ликвидная и инвестиционная ловушки имеют место только в кейнсианской модели. Если предположить, что поведение экономических субъектов описывается монетаристскими функциями, то возникает эффект имущества.

Эффект имущества заключается в том, что рост доли денег экономические субъекты воспринимают как нарушение оптимальной структуры портфеля активов, и как рост своего имущества. Поэтому избыток денег они стараются обменять не только на финансовые активы, но и на реальный капитал и реальные блага, что, в свою очередь, вызывает рост совокупного спроса. Рост совокупных расходов сдвигает кривую IS вправо, ликвидируя ловушки (рис. 6.17).

Эффект имущества заключается в том, что рост доли денег экономические субъекты воспринимают как нарушение оптимальной структуры портфеля активов, и как рост своего имущества. Поэтому избыток денег они стараются обменять не только на финансовые активы, но и на реальный капитал и реальные блага, что, в свою очередь, вызывает рост совокупного спроса. Рост совокупных расходов сдвигает кривую IS вправо, ликвидируя ловушки (рис. 6.17).

При анализе модели IS-LM предполагалось, что уровень цен фиксирован, однако это допущение приемлемо только для краткосрочного периода. Рассмотрим, что происходит с моделью IS-LM в долгосрочном периоде при изменении уровня цен, при этом откажемся от допущения, что номинальные и реальные величины совпадают.

Пусть первоначально экономика находилась в равновесии в точке Е1, в которой фактический объем выпуска равен его естественному уровню (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Модель IS-LM в долгосрочном периоде

На рис. 6.18, а рост предложения денег приводит к сдвигу кривой LM вправо в положение LM2 и смещению равновесия в точку Е2, где процентная ставка уменьшается, а совокупный выпуск возрастает до Y2. Так как он превышает естественный объем выпуска, то уровень цен увеличивается, предложение денег в реальном выражении сокращается, а кривая LM вновь сдвигается. Экономика возвращается к начальному равновесию.

На рис. 6.18, b увеличение государственных расходов сдвигает кривую IS в положение IS2, а точка равновесия экономики смещается в положение Е2, в котором ставка возрастает до r2 и совокупный выпуск увеличивается до Y2, что превышает его естественный уровень. Уровень цен начинает расти, а реальные денежные остатки сокращаются, при этом кривая LM сдвигается влево – в положение LM2. Долгосрочное равновесие в точке Е3 устанавливается при еще более высокой процентной ставке, а объем выпуска возвращается к своему естественному уровню.

Таким образом, изучение влияния стимулирующей денежно-кредитной или фискальной политики на модель IS-LM позволяет сделать вывод: денежно-кредитная и фискальная политика могут влиять на совокупный выпуск в краткосрочном периоде, но ни одна из них не влияет на объем выпуска в долгосрочном периоде. Важным моментом при оценке эффективности этих политик с точки зрения увеличения совокупного выпуска является то, насколько быстро наступит долгосрочный период.

6.5. Модель IS-LM как теория совокупного спроса:

построение кривой совокупного спроса

Модель IS-LM представляет собой модель совокупного спроса, поскольку точка пересечения кривых IS и LM соответствует уровню дохода Y и ставке процента r, которые обеспечивают одновременное равновесие товарного и денежного рынков, и определяет равновесную величину совокупных расходов.

Модель IS-LM представляет собой модель совокупного спроса, поскольку точка пересечения кривых IS и LM соответствует уровню дохода Y и ставке процента r, которые обеспечивают одновременное равновесие товарного и денежного рынков, и определяет равновесную величину совокупных расходов.

На основе анализа взаимодействия рынка товаров с рынком денег можно проследить, как изменение уровня цен влияет на величину совокупного спроса на товары, и построить его функцию, характеризующую зависимость объема спроса от уровня цен, т.е. кривую АD. На рис. 6.19 представлен графический вывод кривой AD из модели IS-LM.

Изменение уровня цен (Р) меняет величину реального предложения денег, если величина номинального предложения денег остается неизменной, а изменение реального предложения денег сдвигает кривую LM. При уровне цен Р1 величина реального предложения денег соответствует кривой LM1, при которой уровень дохода равен Y1 и ставка процента равна r1. Таким образом, уровень цен Р1 соответствует уровню дохода Y1 (нижний график). Когда уровень цен растет до Р2 (Р2 > Р1), реальное предложение денег сокращается и кривая LM сдвигается влево в положение LM2, что соответствует уровню дохода Y2. При снижении уровня цен до Р3, реальное предложение денег растет, кривая LM сдвигается вправо в положение LM3, а уровень дохода возрастает до Y3. Это означает, что при уровне цен Р3 величина дохода составляет Y3. Соединив полученные на нижнем графике точки, получим кривую совокупного спроса (кривую AD), каждая точка которой показывает сочетания величины совокупного спроса и уровня цен, при которых денежный и товарный рынок одновременно находятся в равновесии.

Изменение любого фактора, вызывающего сдвиги кривых IS и LM (кроме изменения уровня цен), приводит к сдвигу кривой совокупного спроса. Инструменты фискальной и денежно-кредитной политики сдвигают кривую AD (при стимулирующей политике AD сдвигается вправо, рис. 6.20, 6.21). Точно так же сдерживающие меры фискальной и денежно-кредитной политики сокращают уровень дохода в модели IS-LM и, следовательно, сдвигают кривую AD влево. Кривая совокупного спроса AD сдвигается в том же направлении, что и кривые IS и LM.

Таким образом:

· изменение уровня дохода в модели IS-LM, возникающее в результате изменения уровня цен, представляет собой движение вдоль кривой AD;

· изменение уровня дохода в модели IS-LM при фиксированном уровне цен представляет собой сдвиг всей кривой AD.

Из кривой совокупного спроса невозможно определить единственные значения равновесного уровня цен и величины равновесного дохода, которые обеспечивают макроэкономическое равновесие. Эти значения определяются в точке пересечения кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения.

Основные выводы

1. Модель IS-LM представляет собой модель совместного равновесия товарного и денежного рынков, в которой совокупный выпуск и ставка процента определяются при фиксированном уровне цен положением кривых IS и LM.

2. Кривая IS («инвестиции – сбережения») описывает равновесие на товарном рынке и отражает обратную зависимость между рыночной ставкой процента и уровнем дохода. Кривая IS имеет отрицательный наклон. Движение вдоль кривой IS показывает изменение уровня национального дохода при изменении уровня процентной ставки так, чтобы на рынке благ сохранилось равновесие.

3. Кривая LM («предпочтение ликвидности – денежная масса») показывает все возможные соотношения дохода и процентной ставки, при которых спрос на деньги равен их предложению. Конфигурация кривой LM позволяет выделить на ней три участка: кейнсианский (горизонтальный), промежуточный (пологий) и классический (вертикальный).

4. Пересечение кривых IS и LM дает единственные значения величины ставки процента и уровня дохода, обеспечивающие одновременное равновесие на товарном и денежном рынках.

5. В модели IS-LM воздействие фискальной политики будет отражаться в сдвигах кривой IS, а денежно-кредитной – в сдвигах кривой LM. Стимулирующая фискальная политика (увеличение государственных расходов и снижение налогов) сдвигает кривую IS вправо, что увеличивает уровень дохода и ставку процента. Наоборот, сдерживающая фискальная политика (сокращение государственных расходов и увеличение налогов) сдвигает кривую IS влево, что сокращает доход и уменьшает ставку процента.

6. Стимулирующая денежно-кредитная политика (увеличение предложения денег) ведет к росту уровня дохода и снижению ставки процента. Результатом сдерживающей денежно-кредитной политики, основанной на сокращении предложения денег, является снижение дохода и рост ставки процента. Модель IS-LM позволяет определить, что чем менее чувствителен спрос на деньги к изменениям процентной ставки, тем более эффективна денежно-кредитная политика по сравнению с фискальной.

7. Анализ стимулирующей политики с помощью модели IS-LM позволяет сделать вывод: денежно-кредитная и фискальная политика могут влиять на совокупный выпуск в краткосрочном периоде, но ни одна из них не влияет на объем выпуска в долгосрочном периоде.

8. Экономика попадает в ситуацию ликвидной ловушки, когда процентные ставки настолько низки, что любое изменение денежного предложения поглощается спросом на деньги со стороны активов, уровень дохода падает до низшей отметки. Стимулирующая денежно-кредитная политика в этом случае абсолютно неэффективна.

9. Инвестиционная ловушка – соответствующая ситуация, при которой спрос на инвестиции совершенно неэластичен к ставке процента, поэтому график функции инвестиций приобретает вертикальный вид, а вертикальной кривой инвестиций соответствует вертикальная кривая IS. В этом случае эффективность фискальной политики максимальна, т.к. отсутствует эффект вытеснения и действует только эффект мультипликатора.

10. Модель IS-LM представляет собой модель совокупного спроса, поскольку точка пересечения кривых IS и LM соответствует уровню дохода Y и ставке процента r, которые обеспечивают одновременное равновесие товарного и денежного рынков, и определяют равновесную величину совокупных расходов. Изменение любого фактора, вызывающего сдвиги кривых IS и LM (кроме изменения уровня цен), приводит к сдвигу кривой совокупного спроса AD, при этом кривая AD сдвигается в том же направлении, что и кривые IS и LM. Изменение уровня дохода в модели IS-LM, возникающее в результате изменения уровня цен, представляет собой движение вдоль кривой AD, а при фиксированном уровне цен представляет собой сдвиг всей кривой AD.

Основные понятия

Инвестиционная ловушка

Кривая IS

Кривая LM

Ликвидная ловушка

Модель IS-LM

Эффективный спрос

Вопросы для самопроверки

1. Что показывает кривая IS? Как выводится кривая IS из модели Кейнсианского креста?

2. Почему кривая IS имеет отрицательный наклон? Какие факторы, и каким образом оказывают влияние на наклон кривой IS?

3. Что показывает кривая LM? Изменение каких факторов приводит к сдвигу кривой LM?

4. Перечислите предпосылки, на которых базируется модель IS-LM. Как устанавливается равновесие в модели IS-LM (опишите механизм приспособления для каждого рынка и экономики в целом)?

5. Перечислите различные варианты фискальной и денежно-кредитной политики, которые могут быть проанализированы в рамках модели IS-LM.

Вопросы для обсуждения

1. Приведите определение эффекта вытеснения. Какие факторы (и каким образом) влияют на величину вытеснения инвестиций в модели IS-LM?

2. Представьте графически приспособление экономики к новому равновесию в результате фискальных мер. Сопоставьте эффективность фискальной политики в модели IS-LM и в модели Кейнсианского креста.

3. Как изменятся выводы об эффективности фискальной (денежно-кредитной) политики в случае ликвидной ловушки и в случае инвестиционной ловушки?

4. Представьте алгебраически уравнение кривой AD, используя инструментарий модели IS-LM. Чем обусловлены сдвиги кривой AD?

Задачи и тесты

1. Подтвердите или опровергните нижеследующие утверждения, пояснив ответ графически с помощью модели IS-LM. Определите в каждом случае, как изменятся равновесный выпуск, равновесная ставка процента и величина спроса на деньги:

а) если правительство уменьшит ставку подоходного налога, спрос на деньги также уменьшится;

б) уменьшение предложения денег приведет к росту дефицита государственного бюджета.

2. Предположим, что следующие равенства описывают экономику, С, I, G, Т и Y рассчитаны в млрд д. е. и r – процентная ставка:

С = 170 0,6 (Y – Т),

Т = 200,

I =100 – 4r,

G = 350,

Md=0,75Y – 6r – спрос на деньги,

Ms=735 – предложение денег в экономике.

Выразите уравнение IS и LM относительно ставки процента. Графически изобразите эти кривые.

3. Если первоначально фактический объем производства ниже потенциального, то:

а) уровень цен будет постепенно снижаться, сдвигая кривую LM вправо вниз;

б) уровень цен будет постепенно повышаться, сдвигая кривую LM влево вверх;

в) уровень цен будет возрастать, сдвигая кривую IS вправо;

г) уровень цен зафиксирован на определенной величине даже в долгосрочном периоде.

4. Эффект вытеснения возникает в том случае, когда:

а) снижение предложения денег увеличивает процентные ставки, и чувствительные к ним расходы в частном секторе вытесняются;

б) увеличение налогов в частном секторе снижает располагаемый доход и расходы в этом секторе;

в) снижение подоходных налогов вызывает повышение процентных ставок, и чувствительные к ним расходы в частном секторе вытесняются;

г) сокращение государственных расходов вызывает вынужденное сокращение потребительских расходов.

5. Увеличение на 1 д.е. правительственных расходов:

а) сдвинет кривую планируемых расходов на 1 д.е.;

б) сдвинет кривую IS вправо на 1/(1 – mрс);

в) не сдвинет кривую LM;

г) все вышеперечисленное.

6. Какое из следующих утверждений о кривой LM является правдой:

а) кривая LM направлена вверх и она показывает данный уровень дохода;

б) кривая LM направлена вниз и показывает изменение в ценах;

в) кривая LM направлена вверх и показывает данное предложение реальных денежных запасов;

г) вдоль кривой LM действительные расходы равны планируемым расходам.

7. Если инвестиции становятся очень чувствительны к норме процента:

а) кривая IS становится круче;

б) кривая IS становится более плоской;

в) кривая LM становится круче;

г) кривая LM становится более плоской.

8. Увеличение в денежном предложении:

а) сдвигает кривую LM вверх (влево);

б) сдвигает кривую LM вниз (вправо);

в) сдвигает кривую LM вправо;

г) сдвигает кривую LM влево.

9. Уменьшение в налогообложении:

а) сдвинет кривую планируемых расходов вверх и кривую IS влево;

б) сдвинет кривую планируемых расходов вверх и кривую IS вправо;

в) сдвинет кривую планируемых расходов вниз и кривую IS влево;

г) сдвинет кривую планируемых расходов вниз и кривую IS вправо.

Литература

1. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика / Общая редакция Л.С. Тарасевича. – СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 1999. – 656 с.

2. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство «Дело и Сервис», 2000. – 416 с.

4. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996. – 848 с.

Глава 7. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

И КРИВАЯ ФИЛЛИПСА

Объем национального производства, уровни занятости и цен в экономике определяются в результате взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения.

В данной главе анализируется совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах; рассмотрены концепции рациональных и адаптивных ожиданий, инфляционных ожиданий и инфляционной инерции, взаимосвязь показателей безработицы, объема национального выпуска и инфляции; излагаются основные положения современных макроэкономических теорий: монетаризма, теории рациональных ожиданий, экономической теории предложения.

Концепции, к анализу которых мы обращаемся, необходимы для понимания теорий экономического роста и направлений совершенствования макроэкономической политики.

§

Из уравнения обмена вытекает, что рост M·V должен сопровождаться ростом P·Y.Вместе с тем возникает вопрос, как влияет изменение толькоM на Р. Скорость обращения денег V в левой части формулы 7.1 означает, что предложение денег Мd может влиять на ВВП только при условии, что V остается стабильной (Vconst).

По вопросу изменения денежного предложения Мd на V и Y между представителями отдельных экономических школведется ожесточенная полемика.

Кейнсианцы утверждают, что V стремится изменяться обратно пропорционально М (т.е. когда один показатель возрастает, другой уменьшается: М↑→V↓). При этом рост денежного предложения:

1) приведет к падению процентных ставок и росту удержания спекулятивных балансов, а, следовательно, к уменьшению средней скорости обращения денег (V);

2) ограниченно влияет на общую сумму затрат (M·V и P·Y). Это влияние может быть как слабым, так и сильным, а также иметь непредвиденный и довольно слабый эффект на процентные ставки и, следовательно, непредвиденный и слабый эффект на совокупный спрос:

М ↑ → V ↓ → (?) M·V. (7.3)

Представители монетаризма предполагают, что в долгосрочном периоде V определяется абсолютно независимо от денежного предложения (М). Таким образом, рост М↑ не будет влиять на V и поэтому не изменится прямо пропорционально при потреблении M·V:

М↑→ M·Vconst↑, (7.4)

где Vconstозначает, что скорость денежного обращения определена внешне (экзогенно), т.е. она независима от М.

Из равенства 7.2 следует, что изменение предложения денег (при постоянной величине скорости их обращения) влияет только на номинальные, а не на реальные экономические величины.

Если, например, Национальный банк удвоит предложение денег, то в два раза возрастет уровень цен, а также рублевое выражение заработной платы и все другие величины, имеющие стоимостное выражение. В то же время реальные величины, такие как уровень производства, занятость, реальная заработная плата и реальная ставка процента, останутся неизменными:

M↑Vconst =P↑Yconst. (7.5)

Изменение предложения денег влияет только на номинальные, а не на реальные экономические величины.

Независимость реальных переменных величин от монетарных изменений называется нейтральностью денег. Использование свойства нейтральности денег позволяет провести анализ реальных экономических процессов в долгосрочном периоде[8].

Нейтральность денег (neutrality of money) – теоретическое положение, согласно которому на долгосрочных временных интервалах любое однократное изменение количества денег в обращении оказывает воздействие только на уровень цен и не затрагивает реального объема производства, уровня занятости и реального объема плановых инвестиций.

Уравнение обмена может быть представлено в темповой зависимости:

(∆М/М)% (∆V/V)% = (∆Р/Р)% (∆Y/Y)%. (7.6)

Данная зависимость названа «правилом монетаристов». Первый член уравнения (7.6) показывает процентное изменение количества денег (∆М%), регулируемое Центральным банком. Второй – процентное изменение скорости обращения денег (∆V%), а также отражает изменение спроса на деньги. Третий (∆Р%) – изменения уровня цен в процентном выражении, т.е. темп инфляции. Четвертый – изменение количества продукции в процентах (∆Y%) – связан с ростом затрат факторов производства и научно-техническим прогрессом.

Монетаристы считают, что денежно-кредитная политика определяет уровень экономической активности в гораздо большей степени, чем считают кейнсианцы. Они выступают за законодательное установление монетарного правила, согласно которому ежегодный темп прироста денежного предложения должен соответствовать среднегодовому темпу прироста реального объема производства, тогда уровень цен в экономике будет стабилен.

Пытаясь дать ответ на вопрос, каков будет результат, если произойдет рост общего спроса (MV), мы можем получить два разных ответа:

· монетаристы утверждают, что результатом может быть повышение цен (Р);

· кейнсианцы считают, что только рост ВВП.

Различие в данных позициях объяснимо в рамках кривой совокупного предложения.

7.2. Совокупное предложение в краткосрочном

и долгосрочном периодах

Как отмечалось в курсе экономической теории, совокупное предложение – это общее количество конечных благ (товаров и услуг) в денежном выражении, произведенных в экономике за определенный период. Кривая совокупного предложения (AS) отражает функциональную зависимость величины валового выпуска (Y) от уровня цен в экономике (Р) (рис. 7.1).

Изменение величины совокупного предложения под воздействием изменения уровня цен характеризуется движением вдоль кривой AS. Изменение совокупного предложения под воздействием неценовых факторов характеризуется смещением самой кривой AS влево-вверх (уменьшение предложения, из положения AS1 в положение AS3) или вправо-вниз (рост предложения, AS1–AS2). К неценовым факторам совокупного предложения относятся изменения в технологиях производства товаров и услуг, ценах производственных ресурсов, налогах.

Изменение величины совокупного предложения под воздействием изменения уровня цен характеризуется движением вдоль кривой AS. Изменение совокупного предложения под воздействием неценовых факторов характеризуется смещением самой кривой AS влево-вверх (уменьшение предложения, из положения AS1 в положение AS3) или вправо-вниз (рост предложения, AS1–AS2). К неценовым факторам совокупного предложения относятся изменения в технологиях производства товаров и услуг, ценах производственных ресурсов, налогах.

Форма кривой совокупного предложения в различных теоретических концепциях полагается разной. Классическая и кейнсианская модели предлагают два крайних варианта трактовки совокупного предложения и вызваны различными обоснованиями природы совокупного предложения (AS).

Прежде всего, это зависит от рассматриваемого периода времени.

§

Кейнсианская модель описывает экономику в краткосрочном периоде и основана на следующих предпосылках:

а) неполная занятость в экономике;

б) цены на товары и номинальная заработная плата жесткие.

В этих условиях кривая совокупного предложения горизонтальна (рис. 7.3).

В этих условиях кривая совокупного предложения горизонтальна (рис. 7.3).

Колебания совокупного спроса оказывают влияние на объем производства, но уровень цен не изменяется. Например, при стимулировании совокупного спроса кривая AD1смещается в положение AD2. Экономическое равновесие перемещается из точки Е1 в точку Е2, объем производства – из точки Y1 в точку Y2.